Akar penyebab eksodus warga termakan isu kiamat

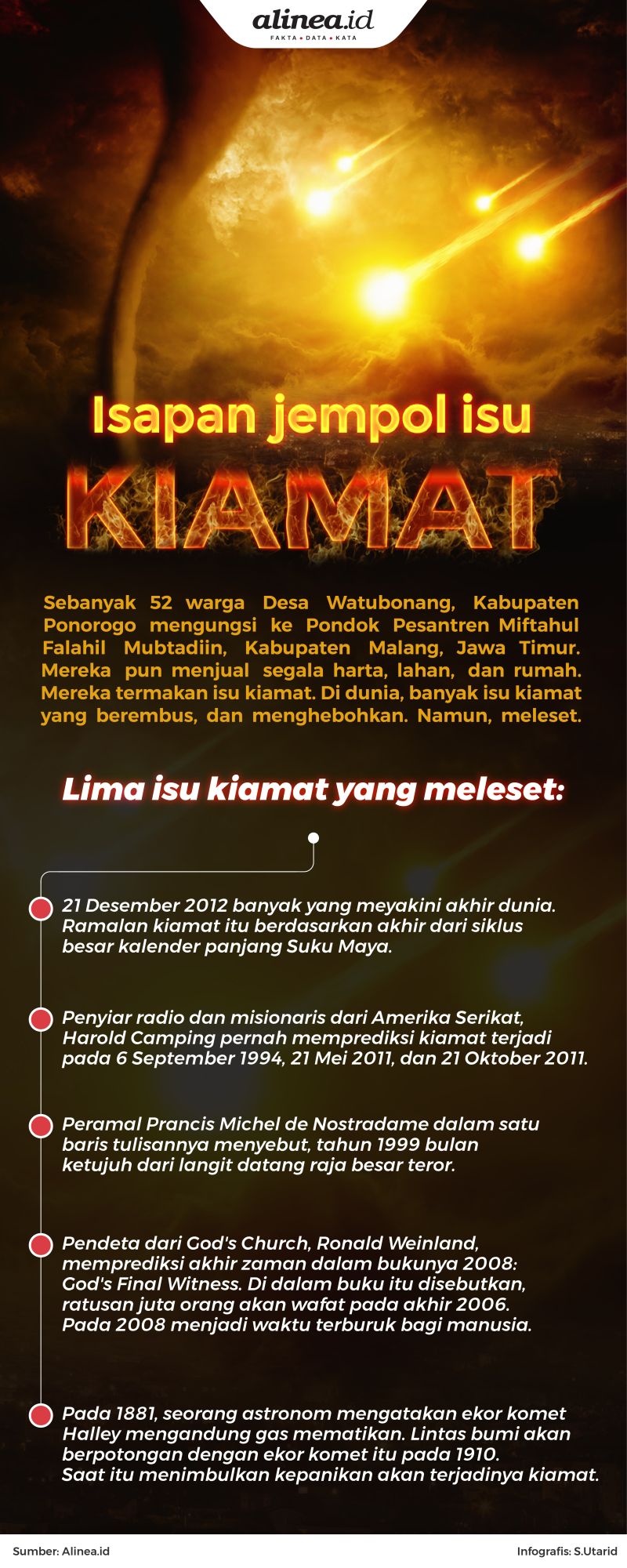

Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan pemberitaan eksodusnya 52 warga Desa Watubonang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ke Malang, Jawa Timur. Kepindahan warga itu karena embusan isu kiamat.

Nama Katimun disebut-sebut sebagai sosok yang menyebabkan warga hijrah ke Kota Apel. Ia diduga menyebarkan ajaran yang nyeleneh, seperti akan ada huru-hara dan perang saat Ramadan tahun ini dan kemarau panjang berlangsung tiga tahun di pengajian Thoriqoh Musa pimpinannya.

Satu nama lagi yang mencuat karena isu kiamat ini adalah Kiai Haji Ramli Soleh Syaifuddin. Warga yang pindah itu mengungsi ke Pondok Pesantren Miftahul Falahil Mubtadiin di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pimpinan Ramli.

Ramli sudah membantah bahwa dirinya menyebarkan isu kiamat. Warga yang eksodus itu juga menjual lahan, harta, dan rumah mereka. Ada semacam fatwa, yang konon membuat warga percaya desa mereka akan hancur pertama kali ketika kiamat datang.

Dalam sanggahannya, Ramli mengatakan kabar burung kiamat itu sumbernya berasal dari program tiga bulanan menjelang Ramadan yang rutin diadakan di pondok pesantren pimpinannya. Di situ ia menjelaskan 10 tanda kiamat.

Ramli menerangkan, usai Ramadan ada meteor, dunia kemarau tiga tahun, lalu Dajal muncul, kemudian Nabi Isa datang. Ramli berdalih, hanya mengajak pengikutnya berjaga-jaga seandainya meteor datang usai Ramadan, maka kiamat tiba.

Agama kultus

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus akademikus Komaruddin Hidayat angkat bicara tentang kegaduhan di Ponorogo terkait isu kiamat. Menurutnya, Thoriqoh Musa sebagai kelompok penganut agama Islam yang ekslusif.

“Ceramahnya itu-itu saja, mereka menjadi salah satu bentuk cultic religion. Biasanya fanatik pada gurunya,” kata Komaruddin saat dihubungi reporter Alinea.id, Rabu (20/3).

Cultic religion atau agama kultus menurut Komaruddin adalah sikap fanatik, tak hanya pada ajaran agama, tetapi juga pada sosok pemimpin mereka. Menurutnya, bila warga Desa Watubonang mendengarkan ceramah dari penceramah yang berbeda-beda, peristiwa eksodus dari kampungnya itu takkan terjadi.

“Coba kalau dengarkan ceramah yang berbeda-beda, misal dari yang klasik, modern, tarekat, dan lainnya, maka mereka akan tidak mudah percaya dengan satu fatwa. Itu bisa diantisipasi,” kata penulis buku Iman yang Menyejarah (2018) itu.

Komaruddin melanjutkan, hijrah karena fatwa Thoriqoh Musa—maupun Miftahul Falahil Mubtadiin—akan sangat mudah dan kerap terjadi, terlebih di masyarakat Jawa yang lekat dengan takhayul.

Ia pun memandang, berkembangnya pemahaman apokaliptik—berkaitan dengan kehancuran atau kiamat—umumnya terjadi dalam masyarakat yang terisolasi dari lingkungan luar.

Akibatnya, pemahaman masyarakat itu menjadi tertutup, sempit, dan cenderung tak rasional. Paham apokaliptik, kata Komaruddin, bisa terjadi di semua kelompok kepercayaan.

Pemahaman tertutup, lanjut Komaruddin, memunculkan ekslusivisme yang bisa memudahkan sebuah informasi dengan mudah dipercaya. Lantas, makin diikat dengan keyakinan sosok pemimpin agama di kalangan mereka.

“Mereka hanya terfokus untuk pengultusan sosok gurunya. Akibatnya, kondisi lingkungan mereka menjadi agak terpisah dari dunia luar, dan hanya berpatok pada ajaran yang disampaikan satu sosok gurunya,” kata dia.

Maka, Komaruddin menyarankan, sikap fanatisme semacam itu digerus dengan berpikiran terbuka dan mau menyerap informasi dari ceramah pengajar agama kelompok lain.

Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan pemberitaan eksodusnya 52 warga Desa Watubonang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ke Malang, Jawa Timur. Kepindahan warga itu karena embusan isu kiamat.

Nama Katimun disebut-sebut sebagai sosok yang menyebabkan warga hijrah ke Kota Apel. Ia diduga menyebarkan ajaran yang nyeleneh, seperti akan ada huru-hara dan perang saat Ramadan tahun ini dan kemarau panjang berlangsung tiga tahun di pengajian Thoriqoh Musa pimpinannya.

Satu nama lagi yang mencuat karena isu kiamat ini adalah Kiai Haji Ramli Soleh Syaifuddin. Warga yang pindah itu mengungsi ke Pondok Pesantren Miftahul Falahil Mubtadiin di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pimpinan Ramli.

Ramli sudah membantah bahwa dirinya menyebarkan isu kiamat. Warga yang eksodus itu juga menjual lahan, harta, dan rumah mereka. Ada semacam fatwa, yang konon membuat warga percaya desa mereka akan hancur pertama kali ketika kiamat datang.

Dalam sanggahannya, Ramli mengatakan kabar burung kiamat itu sumbernya berasal dari program tiga bulanan menjelang Ramadan yang rutin diadakan di pondok pesantren pimpinannya. Di situ ia menjelaskan 10 tanda kiamat.

Ramli menerangkan, usai Ramadan ada meteor, dunia kemarau tiga tahun, lalu Dajal muncul, kemudian Nabi Isa datang. Ramli berdalih, hanya mengajak pengikutnya berjaga-jaga seandainya meteor datang usai Ramadan, maka kiamat tiba.

Agama kultus

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus akademikus Komaruddin Hidayat angkat bicara tentang kegaduhan di Ponorogo terkait isu kiamat. Menurutnya, Thoriqoh Musa sebagai kelompok penganut agama Islam yang ekslusif.

“Ceramahnya itu-itu saja, mereka menjadi salah satu bentuk cultic religion. Biasanya fanatik pada gurunya,” kata Komaruddin saat dihubungi reporter Alinea.id, Rabu (20/3).

Cultic religion atau agama kultus menurut Komaruddin adalah sikap fanatik, tak hanya pada ajaran agama, tetapi juga pada sosok pemimpin mereka. Menurutnya, bila warga Desa Watubonang mendengarkan ceramah dari penceramah yang berbeda-beda, peristiwa eksodus dari kampungnya itu takkan terjadi.

“Coba kalau dengarkan ceramah yang berbeda-beda, misal dari yang klasik, modern, tarekat, dan lainnya, maka mereka akan tidak mudah percaya dengan satu fatwa. Itu bisa diantisipasi,” kata penulis buku Iman yang Menyejarah (2018) itu.

Komaruddin melanjutkan, hijrah karena fatwa Thoriqoh Musa—maupun Miftahul Falahil Mubtadiin—akan sangat mudah dan kerap terjadi, terlebih di masyarakat Jawa yang lekat dengan takhayul.

Ia pun memandang, berkembangnya pemahaman apokaliptik—berkaitan dengan kehancuran atau kiamat—umumnya terjadi dalam masyarakat yang terisolasi dari lingkungan luar.

Akibatnya, pemahaman masyarakat itu menjadi tertutup, sempit, dan cenderung tak rasional. Paham apokaliptik, kata Komaruddin, bisa terjadi di semua kelompok kepercayaan.

Pemahaman tertutup, lanjut Komaruddin, memunculkan ekslusivisme yang bisa memudahkan sebuah informasi dengan mudah dipercaya. Lantas, makin diikat dengan keyakinan sosok pemimpin agama di kalangan mereka.

“Mereka hanya terfokus untuk pengultusan sosok gurunya. Akibatnya, kondisi lingkungan mereka menjadi agak terpisah dari dunia luar, dan hanya berpatok pada ajaran yang disampaikan satu sosok gurunya,” kata dia.

Maka, Komaruddin menyarankan, sikap fanatisme semacam itu digerus dengan berpikiran terbuka dan mau menyerap informasi dari ceramah pengajar agama kelompok lain.

Masyarakat terisolasi

Sementara itu, dosen Program Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada Derajad Sulistyo Widhyharto memandang, ada pola berulang yang terbentuk menyoal isu kiamat. Derajad mengenang tersebarnya isu datang hari kiamat pada 21 Desember 2012. Isu itu didasarkan ramalan pada akhir kalender penghitungan panjang Suku Maya di Amerika Tengah. Isu lokal yang menyebabkan kegelisahan global.

Di Indonesia, sebelum ada fenomena isu di Ponorogo, menurut Derajad, beberapa kali muncul kabar adanya penjelmaan manusia sebagai representasi malaikat,yang mengingatkan hari kiamat. Ia mengatakan, pesan semacam itu dibentuk dari pandangan kultur kesukuan atau tribalisme sekelompok orang yang terisolir.

Serupa dengan Komaruddin, Derajad menilai, berkembangnya isu kiamat mayoritas muncul dari lingkup masyarakat yang terpencil. Jauh dari kemudahan mengakses informasi.

“Ada sekelompok orang, yang dipandang punya pengetahuan agama tertentu menyebarkan isu (kiamat) itu. Lalu yang mengonsumsi isu itu adalah mereka yang secara akses informasi terbilang kurang, dan tidak punya rujukan pilihan-pilihan informasi lain,” tutur Derajad saat dihubungi, Rabu (20/3).

Akibatnya, kata Derajad, sebagian besar doktrin diterima mentah-mentah. Tanpa ada proses memilah dan menguji kebenaran.

“Padahal itu bisa saja jauh dari kebenaran, dan tidak rasional,” kata Derajad.

Untuk kasus di Ponorogo, kata Derajad, letak geografis Desa Watubonang termasuk jauh dari kemungkinan bagi warga bisa mengakses aneka informasi. Maka, sempalan kelompok sektarian tertentu menjadi rujukan utama.

Meski demikian, Derajad mengatakan, masalah ini belum sampai level besar, karena sebatas keyakinan beberapa warga. Jika sudah mendorong tidak kriminal, ia mengingatkan, perlu ada upaya pengamanan dari aparat.

“Rumah mereka (warga Watubonang) yang ditinggalkan tidak dijarah. Tidak ada masalah kriminal. Ini masih persoalan keyakinan. Ada proses keimanan yang goyang,” ucap Derajad.

Cerminan kondisi bangsa

Dihubungi terpisah, Guru Besar Antropologi dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Heddy Shri Ahimsa Putra mengatakan, perkara kepercayaan yang muncul di Ponorogo sangat ditentukan dinamika sosial-ekonomi, serta kondisi politik. Ia memandang, ada situasi bangsa yang buruk dan tercermin dalam keseharian masyarakat setempat, sehingga menimbulkan kecemasan.

“Dalam situasi dan kondisi tertentu akan muncul orang yang mencoba menyebarkan kabar burung semacam kiamat itu. Orang itu merasa bila kondisi buruk terus, akan memuncak pada kondisi buruk lainnya,” ujar Heddy saat dihubungi, Rabu (20/3).

Menurut Heddy, isu kiamat mirip dengan celetuk calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, yang pernah menyinggung soal Indonesia bubar pada 2030. Akan tetapi, pernyataan Prabowo itu mudah dipatahkan, lantaran publik menanggapi secara kritis.

Hal ini, menurut Heddy, berbeda dengan isu kiamat, seperti kasus di Ponorogo. Ia menduga, kondisi keseharian warga tak cukup aman dan nyaman.

“Makanya muncul prasangka. ‘Wah, bakal ada bahaya’,” kata Heddy.

Isu bernada mencemaskan, lanjut Heddy, sangat tergantung terhadap penerimaan pesan di masyarakat. Bila masyarakat berpendidikan tinggi, maka dampak buruk kabar burung bisa diminimalisir. Ia juga menyebut, beredarnya dugaan akan kiamat di kalangan warga Ponorogo tidak begitu mengkhawatirkan.

“Jumlah 50-an orang itu baru sedikit. Jangan-jangan orang yang percaya itu tidak cukup tahu dan tidak cukup pemahaman agamanya, juga umumnya tingkat pendidikanya relatif tidak begitu tinggi,” ujar Heddy.

Senada dengan Heddy, Komaruddin Hidayat menekankan adanya kondisi sosial yang turut melatari peristiwa itu. Dalam kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup, akan menyuburkan bertumbuhnya pemahaman mendekatnya hari kiamat.

“Karena mereka putus asa, merasa menderita. Selain itu, juga kurang gaul dan terputus dengan lingkungan sosial,” ujar Komaruddin.

Ia pun prihatin dengan kondisi warga Ponorogo, yang berjarak tak jauh dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Ia mendorong perlunya kehadiran tokoh-tokoh agama untuk berbagi pemahaman yang benar, dan dapat meluruskan pemikiran yang kurang bijak dalam menerima informasi.

Komaruddin mengingatkan, meski tak ada kiamat, sesungguhnya manusia bakal mati kapan saja. “Setiap orang itu sesungguhnya merasa dekat dengan kematian. Kematian dapat terjadi kapan saja, dan setiap orang akan merasakan kematian,” ujarnya.