Burnout, sindrom psikologis kelelahan bekerja memicu stres

Ana Widiawati sudah tak bergairah bekerja. Padahal, baru satu bulan ia bekerja sebagai bagian pemasaran di salah satu lembaga bimbingan belajar di Kota Malang. Apalagi, pekerjaan itu merupakan pekerjaan perdananya usai lulus kuliah awal tahun ini.

Setiap hari Ana harus menjalani rutinitas masuk pukul 10.00 WIB, dan pulang pukul 20.00 WIB. Rutinitas itu semakin lama semakin membuatkan menjauh dari teman-temannya. Ia pun merasa tak lagi punya waktu untuk diri sendiri.

“Secara fisik, saya jadi mudah sakit dan enggak bertenaga. Di tempat kerja pun, semangat saya hilang perlahan karena ketidakjelasan antara hak dan tanggung jawab setiap karyawannya,” kata Ana saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (29/4).

Belum lagi, ia harus menemukan “drama-drama” di lingkungan tempat kerjanya. Ia semakin tak betah. Akibatnya, Ana merasa tertekan dan menunjukkan gejala depresi.

“Saya merasa sedih terus-terusan, setiap hari. Bahkan saya banyak nangis diam-diam di tempat kerja. Sering merasa putus asa juga, kayak enggak nemuin alasan buat hidup,” ujar Ana.

Ia sempat mengutarakan ketidaknyamanan yang dialaminya kepada atasannya. Namun, bukannya dapat solusi, Ana malah menerima tanggapan yang kurang baik.

Ana yang bimbang kemudian memutuskan menemui psikolog di Kota Surabaya. Psikolog hanya mengatakan, segala keputusan keluar atau bertahan di tempat kerjanya, tergantung kepada dirinya sendiri. Dengan pertimbangan risiko masing-masing keputusan yang diambil.

Psikolog juga mengingatkan, bila saat itu Ana masih berada dalam masa adaptasi memasuki dunia kerja, masih bisa berproses, serta bertahan di tempat kerja lamanya. Psikolog pun menyarankan, bila kondisi memang sudah tidak memungkinkan, bila segala upaya tetap tak menemukan kompromi, keluar dari pekerjaan bisa jadi jalan.

“Psikolog saya sebenarnya enggak bilang saya sedang mengalami apa secara detail, soalnya kami juga jarang bertemu. Saya cuma mikir kena burnout ketika lagi ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang mengambil kuliah psikologi,” tutur Ana.

Ketika mengalami burnout, Ana merasa kelelahan dan tak punya tenaga untuk melakukan apa pun. Padahal, kondisi fisiknya ketika itu sehat-sehat saja. Akhirnya, Ana pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaan lamanya dan memulai pekerjaan baru di Yogyakarta.

Sindrom burnout

Burnout merupakan istilah psikologi yang mengacu pada keadaan kelelahan kerja. Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada 1969 oleh Bradley. Namun, tokoh yang dianggap penggagas istilah ini adalah Herbert Freudenberger, dalam bukunya Burnout: The High Cost of High Achievement (1974).

Menurut Christina Maslach dan Michael P. Leiter dalam artikel “Burnout” di Jurnal Elsevier (2007), burnout seperti yang dialami Ana merupakan sebuah respons pemicu stres, baik berupa emosional dan interpersonal, dalam pekerjaan.

“Burnout ditentukan dari tiga komponen utamanya, yakni kelelahan, sinisme, dan ketidak efisienan secara profesional,” tulis Maslach dan Leiter.

Seseorang yang mengalami burnout, lanjut Maslach dan Leiter, akan mengalami kelelahan seperti kurang energi untuk menghadapi hari-harinya atau menghadapi seseorang yang membutuhkannya. Sementara sinisme mengacu pada respons negatif atau bermusuhan dari pekerja.

Maslach dan Leiter pun menyebut, hubungan interpersonal pekerja, baik dengan klien, rekan kerja, atau atasan, selalu menjadi penyebab dari burnout.

“Hubungan di tempat kerja ini adalah sumber dari ketegangan emosional ataupun penghargaan,” tulis Maslach dan Leiter.

Tanpa perubahan yang berarti di tempat kerja, tulis Maslach dan Leiter, burnout akan terus berlanjut dalam waktu yang lama.

Perlu penanganan

Sementara menurut psikolog industri dan organisasi Shanty Komalasari, banyak teori yang bisa dijadikan sebagai patokan, apakah pekerja mengalami burnout.

“Misalnya pekerja memiliki ketertarikan kerja yang rendah, tak peduli lagi pada sekitarnya, bisa jadi dia mengalami burnout,” kata Shanty.

Lebih lanjut, Shanty menjelaskan, burnout bisa diukur dengan skala. Yang terburuk menurut Shanty, burnout dapat membuat seseorang keluar dari pekerjaannya.

“Kalau sudah demikian, perusahaan bisa rugi kan? Karena mereka sudah keluar biaya untuk pelatihan dan lain-lain, ujung-ujungnya karyawannya keluar,” katanya ketika dihubungi beberapa waktu lalu.

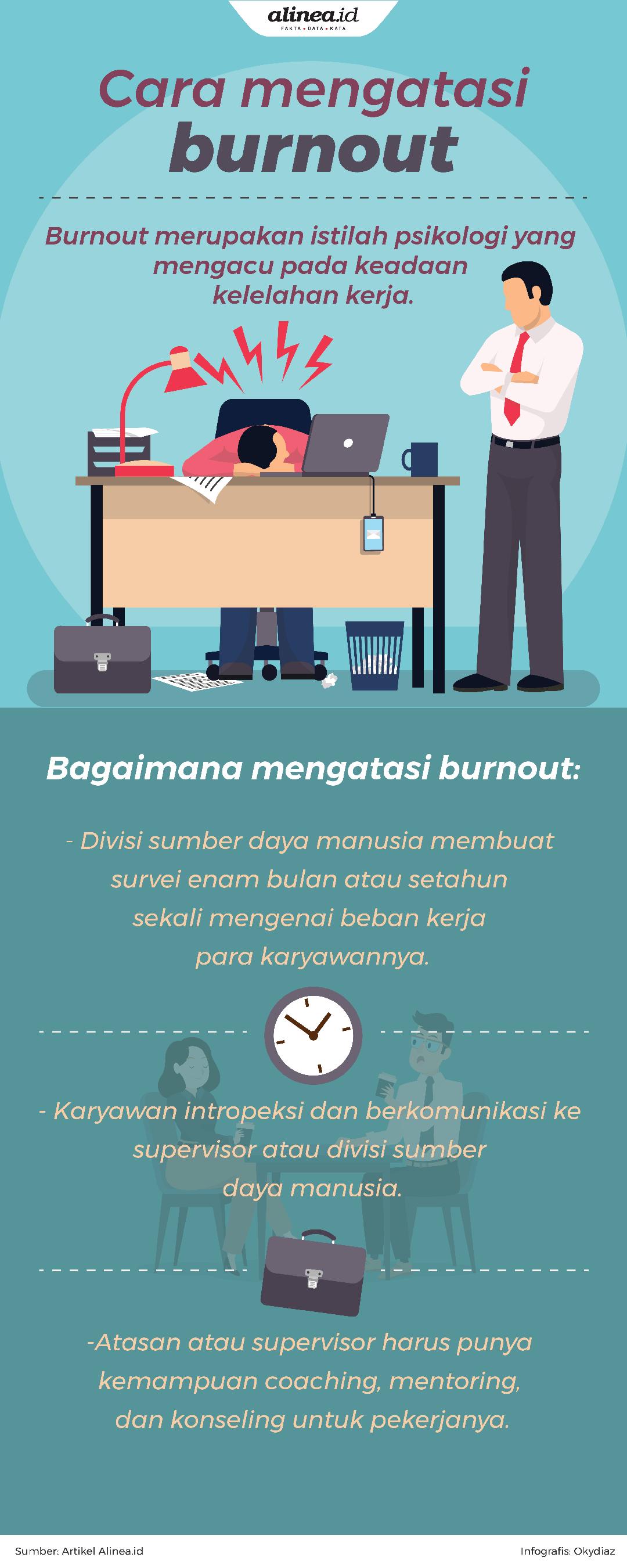

Untuk mencegah karyawan terkena burnout, Shanty menyarankan agar Divisi Sumber Daya Manusia membuat survei, yang dilakukan setidaknya enam bulan atau satu tahun sekali mengenai beban kerja para karyawannya.

“Karena terkadang beban kerja yang terlalu berat di lapangan, di luar kemampuan pekerja, bisa membuat pekerja mengalami burnout,” ujar Shanty.

Sedangkan pekerja, menurut Shanty, bila telah merasa memiliki gejala burnout, hal pertama yang harus dilakukan adalah introspeksi diri.

“Jika masalah ada pada beban kerja, komunikasikan ke supervisor atau bagian sumber daya manusia. Jika tidak ada HRD, perusahaan bisa bekerja sama dengan psikolog industri,” tutur Shanty.

Atasan atau supervisor pun, menurut Shanty, harus punya kemampuan coaching, mentoring, dan konseling untuk pekerjanya. Sementara untuk membedakan burnout dan rasa malas karyawan, Shanty menjelaskan, kemalasan adalah hal yang memang sengaja dilakukan karyawan. Salah satunya dengan menunda pekerjaan. Sedangkan burnout, karyawan memang tidak bekerja secara optimal.

“Kalau malas dia cukup di-coaching, mentoringnya juga harus kuat. Kalau burnout, dia harus dikonseling dan peran supervisor menjadi penting di sini,” ucap Shanty.

Shanty pun melihat, fokus untuk memberikan kesehatan mental kepada karyawan baru ada di perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar, lanjut Shanty, mulai melihat kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik.

“Kalau perusahaan-perusahaan skala menengah, beberapa sudah sadar, tetapi memang masih lebih mengutamakan kesehatan fisik,” kata Shanty.