Laut Bercerita: Menyelami agonia 1998

Bagaimana meniupkan ruh dalam kata-kata yang mati? Jika pertanyaan itu disodorkan pada Seno Gumira, tentu ia akan menjawab, perkara itu alih-alih mudah, justru upaya paling rumit untuk meluapkan semua rasa. Namun jika Anda membaca karya fiksi, lalu merasa manunggal di dalamnya, tersentuh hingga hati seperti ditarik keluar, menangis meratapi kepiluan tokoh utama, atau tertawa cekikikan menikmati pengalaman seks yang malu-malu, berarti Anda tengah membaca karya yang baik.

Itulah yang saya rasakan kala melahap novel Leila Chudori “Laut Bercerita” (2017). Bagaimana tidak, sebagai hidangan pembuka, saya disuguhi memoar paling menusuk dari orang yang melayang sekian kilometer dalamnya, menjemput kematian di dasar laut.

“Dan akhirnya tubuhku berdebam melekat ke dasar laut, di antara karang dan rumput laut disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya iba melihatku. Aku menyadari: aku telah mati. Tubuhku akan berada di dasar laut ini selama-lamanya, dan jiwaku melayang entah kemana.”

—Laut pada Asmara, dalam “Laut Bercerita”, hlm. 7

Sebuah cara yang edan untuk mengawali penyibakan pada agoni panjang yang menyelimuti tokoh Laut. Mati dengan keji: alat pemberat tergantung di kaki, badan penuh lebam dan amis darah kering, bekas gerigi sepatu tentara di punggung, lengkap dengan hati remuk.

Ia menuangkan semua isi kepalanya dan perasaannya, lalu menyampaikannya pada sang adik Asmara, bapak, ibu yang masih sibuk menunggunya pulang. Juga pada kekasih, Anjani yang kecantikannya lenyap digerus rindu tak berjawab. Isi kepala yang ditulis jadi surat dalam medium tak bernama itu, pada akhirnya tak pernah sampai pada mereka semua. Bayangkan rasanya menyampaikan sesuatu dari tempat nun jauh pada orang yang kita kasihi, tapi tak pernah sampai, karena mereka tak bisa mendengarnya, pun tak pernah menerimanya. Sakit.

Bertubi-tubi saya diajak memasuki penderitaan dari Laut. Pria berumur 25 tahun yang semasa hidup memulai langkah menuju demokrasi Indonesia, tapi tak pernah mencecapnya karena keburu diculik dan lenyap entah kemana. Sosok Laut ini sebetulnya mengingatkan saya pada aktivis Nezar Patria dari SMID dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Meski dalam kehidupan nyata, Nezar diloloskan lalu menjabat sebagai Pemimpin Redaksi TheJakartaPost. Namun membaca memoar nyaris tanpa penyuntingan yang sempat ditulis Nezar di Majalah TEMPO tahun 2008 bertajuk “Di Kuil Penyiksaan Orde Baru” tetap saja membuat saya bergidik.

Di sana Nezar menulis, badannya digantung terbalik laiknya ikan di pasar lalu pahanya disetrum hingga ke dada. Ia mengenangnya sebagai kuil penyiksaan sejati Orde Baru, tempat ritus kekerasan berlaku tiap menit. Alarm dibunyikan tiap kali, bersama tongkat listrik yang suara setrumannya seperti lecutan cambuk. Pengalaman dihajar, dipukuli, dikokang pistol di pelipis, semua rasa itu Leila pindahkan dalam “Laut Bercerita”.

Laut juga diculik dan disiksa dengan keji. Bedanya, jika Nezar dikembalikan ke sel isolasi di Polda Metro Jaya—untuk serah terima—Laut tidak pernah pulang.

Sampai hari ini, peristiwa penculikan itu sendiri bagi Nezar dan kawan yang selamat, menjadi mimpi buruk. Terutama mengenang sejumlah kawan yang hilang dan tak pernah pulang, seperti Herman Hendrawan, Bima Petrus, Suyat, dan Wiji Thukul.

“Setelah reformasi pada 1998, satu regu Kopassus yang disebut Tim Mawar sudah dihukum untuk kejahatan penculikan ini. Adapun Dewan Kehormatan Perwira memberhentikan bekas Danjen Kopassus Letnan Jenderal Prabowo sebagai perwira tinggi TNI. Prabowo mengaku hanya mengambil sembilan orang. Semuanya hidup, dan sudah dibebaskan.”

“Pada 1999, Majalah TEMPO mewawancarai Sumitro Djojohadikusumo, ekonom dan ayah kandung Prabowo. Dia mengatakan penculikan dilakukan Prabowo atas perintah para atasannya. Siapa? Ada tiga: Hartono, Faisal Tanjung, dan Pak Harto. Lalu kini apakah kami, rakyat Indonesia, harus memaafkan Soeharto?”

Kesaksian Nezar terasa sangat relevan dengan cerita Biru Laut dan teman-teman aktivisnya. Itu memaksa saya masuk ke pemerintahan Orde Baru, di mana adegan penculikan menjadi sebuah kewajaran kala itu. Dalam “Laut Bercerita”, sembilan orang aktivis yang diculik pulang, 13 lainnya ditangkap tak kembali, termasuk Biru Laut. Semua nama memang disamarkan, namun kejadiannya mayoritas adalah fakta yang difiksikan, termasuk episode penahanan selama tiga bulan dengan mata tertutup kain hitam apek. Sementara keluarga dan kekasih di rumah hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian.

Translasi kesaksian aktivis 1998 dalam wujud karya fiksi mengingatkan saya pada sejumlah penulis yang punya misi serupa. Pramoedya menulis ulang kisah jurnalis Tirto Adhi Suryo dalam Tetralogi Buru, Tirto berubah nama jadi Minke. Seno Gumira menulis insiden berdarah di Dili Timor Timur dalam fiksinya yang mashur “Trilogi Insiden”. Sebuah usaha menerjemahkan tragedi, puing catatan sejarah, dan fakta yang tercecer dalam karya fiksi. Leila juga demikian. Setelah sebelumnya sempat mereka ulang peristiwa 1965 dari kacamata eksil yang tak berani pulang, kini mantan redaktur TEMPO itu menulis tentang 1998.

Seperti biasa saya selalu menyukai karya Leila. Novel “Pulang”, lalu cerita “9 dari Nadira”, “Malam Terakhir”, hingga debut filmnya “Dunia Tanpa Koma” selalu memikat. Karakter yang kuat, penggambaran suasana yang detail karena riset mendalam, hingga emosi yang bisa teraduk-aduk, penanda tetap karya Leila.

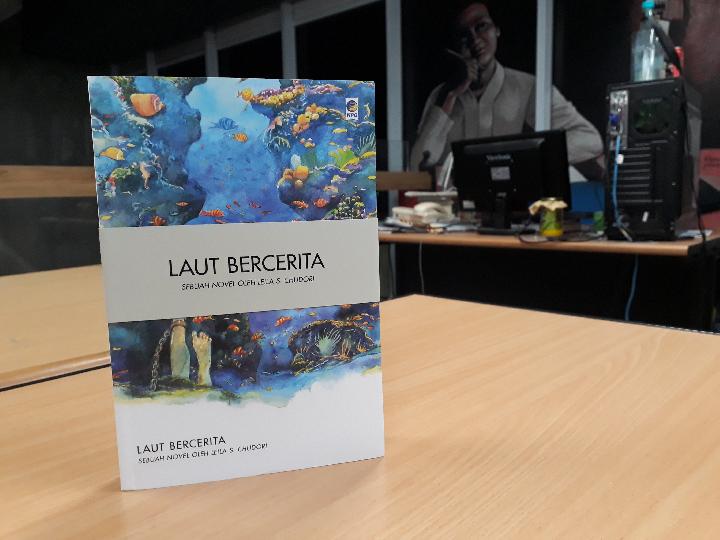

Novel "Laut Bercerita" (2017) karya Leila Cudhori cerita tentang penculikan aktivis mahasiswa 1998./ TEMPO

“Laut Bercerita” sendiri fokus pada perjuangan Laut, Sekjen Winatra, organisasi mahasiswa yang menuntut pemerintahan sosial-demokrat dan berafiliasi dengan Wirasena. Ia yang kebetulan kuliah di kampus Bulaksumur Yogyakarta bersama sejumlah aktivis mahasiswa dari berbagai kampus, bergerak dari bawah tanah, sembunyi dari kota ke kota, dengan beraneka nama samaran.

Pasalnya, organisasi yang mereka hidupi, dinyatakan terlarang oleh Soeharto. Padahal mereka hanya gemar mendiskusikan buku-buku Pram dan penulis Latin macam Gabriel Garcia Marquez, Mario Vargas serta Isabelle Allende; menanam jagung di Blangguan bersama petani setempat; dan membuat plamfet selebaran.

Jelang runtuhnya Soeharto pada 1998, Jakarta kian memanas. Kehawatiran, huru hara membungkus kota ini hingga aktivis seperti Laut pun harus berjalan berjingkat karena menjadi buron. Saat peristiwa Kudatuli di Jalan Diponegoro meletus, Laut lenyap bersama teman-temannya seperti Julius, Naratama, Kinan, Arifin Bramantyo—yang rasa-rasanya mirip seperti karakter Budiman Sudjatmiko, Alex, dan lainnya. Beberapa pulang, sisanya menghilang.

Dan perkara Laut yang menghilang ini tak mudah.

Inilah yang membuat saya merasa remuk membaca perasaan orang-orang yang ditinggalkan Laut. Mari sejenak tinggalkan aneka penderitaan yang dialami Laut di sel pengasingan. Asmara, adik Laut satu-satunya yang seorang dokter, menjadi orang yang paling rawan hatinya. Bertahun-tahun dipaksa menjadi anak tunggal dalam keluarga pasca menghilangnya Laut, ia menjadi orang yang berjuang keras untuk tetap waras dan melanjutkan hidup.

Sementara ayah dan ibu mereka terus terjebak dalam penyangkalan, “Laut akan pulang suatu hari karena dia belum mati. Alhasil saban Minggu, sang ayah yang bekerja sebagai wakil pemimpin redaksi Harian Jakarta selalu meletakkan empat piring di meja makan. Satu untuk ayah, satu untuk ibu, satu untuk Asmara, sisanya buat Laut—yang tak pernah pulang. Sedang ibunya yang gemar memasak dan jago fotografi ini akan menghidangkan sepanci gulai tengkleng atau nasi tutug oncom dengan acar segar. Lagu-lagu The Beatles dan Joan Baez favorit Laut dipasang untuk menyempurnakan suasana.

Ayahnya yang kemudian pensiun kemudian menyibukkan diri dengan mengelap buku-buku Laut di kamar dengan teliti, terkadang memeluk tas ransel anaknya yang mahasiswa Sastra Inggris itu. Air mata bagi mereka sudah menjadi kawan, bahkan Asmara nyaris mati rasa dan lupa bagaimana menertawakan hidup.

Sebab hidup penuh penyangkalan akan kematian orang terkasih itu tak enak. Begitulah yang dirasakan mereka. Asmara harus menghadapinya setiap hari, dan terpaksa menjadi dewasa lebih cepat. Sembari mencari di mana kakaknya berada, dibantu penyintas lain dan Aswin dari Kontras. Terkadang ikut aksi Kamisan di depan Istana Negara bersama penyintas lain. Sosok Aswin sendiri mirip seperti karakter Munir, pendiri Kontras yang mati diracun dalam perjalanannya ke Belanda.

Agonia itu juga dirasakan Anjani, kekasih Laut yang melanjutkan hidup sekadarnya. Begitu pula istri “Sang Penyair” yang dalam kehidupan nyata seperti sosok Suci, istri Wiji Thukul yang ikut hilang.

Kerinduan tak berbatas beserta kesedihan tak henti-henti dari seorang adik kecil, orang tua, sahabat, dan kekasih itu membuat saya berulang kali menangis membaca buku ini. Hati saya remuk, sedih betul membaca cacatan kerinduan Asmara juga Laut—yang tentu saja tak berbalas dan hanya hidup di hati masing-masing.

Namun Leila enggan berlama-lama menenggelamkan pembacanya dalam agonia panjang. Di seperempat bagian akhir novel, ia memutuskan untuk berhenti di satu titik penderitaan. Bukan untuk melupakan tapi merelakan.

“Sampaikan pada ibu, bapak, dan Anjani: jangan hidup di masa lalu, di saat aku masih menjadi abangmu yang jahil dan sering membuat dapur ibu berantakan. Jangan terjebak pada kenangan yang membuat kalian semua tak bisa meneruskan hidup.”

—Laut pada Asmara, dalam “Laut Bercerita”, hlm. 366

Asmara adalah sosok perempuan yang paling lebih dulu merelakan, bukan berarti kehilangan tak menghancurkan hatinya. Namun ia tetap melanjutkan hidupnya dan membiarkan kehangatan mencumbuinya. Ia mengajarkan saya untuk tak larut dalam kesedihan yang jika dituruti, tak akan pernah tuntas.

Pemikiran dan sikap Asmara yang merelakan, membuat saya merasa begitu kecil dan mengelola bentuk-bentuk kehilangan yang remeh. Kekuatan dan keberanian Laut, membuat saya sadar, sekecil apapun langkah kecilmu, lakukan. Kegigihan para penyintas yang ditinggalkan, membuat saya ingin terus hidup dan menjaga api harapan agar nyalanya tak padam.