Perisakan dan kultur patriarki di media sosial

Bagi penikmat film dewasa, kasus bunuh diri aktris August Ames (23) yang kerap menghiasi film-film di Brazzer, tentu patut disayangkan. Apalagi penyebabnya adalah karena ia tak tahan dengan perisakan yang deras mengalir di akun Twitter-nya. Sesaat sebelum Ames memutuskan gantung diri pada awal Desember silam, ia sempat diberitakan menolak beradu peran dengan aktor gay, dengan alasan kesehatan. Sontak, warganet menghujani Ames dengan berbagai label, termasuk dituduh sebagai perempuan yang menderita homofobia.

Di dalam negeri, perisakan di media sosial yang menyerang kalangan artis juga menjadi isu yang masif. Rina Nose pernah dibully di akun Instagram pribadinya, usai keputusannya menanggalkan hijab. Rey Utami dikatakan perempuan matre (gold digger) karena dinikahi Pablo Benua, pengusaha yang ia temui di aplikasi kencan Tinder. Beberapa artis seperti Ayu Ting-ting, Mulan Jameela, dan Jennifer Dunn bahkan dibully secara ajeg di akun bully yang khusus dibuat untuk mereka.

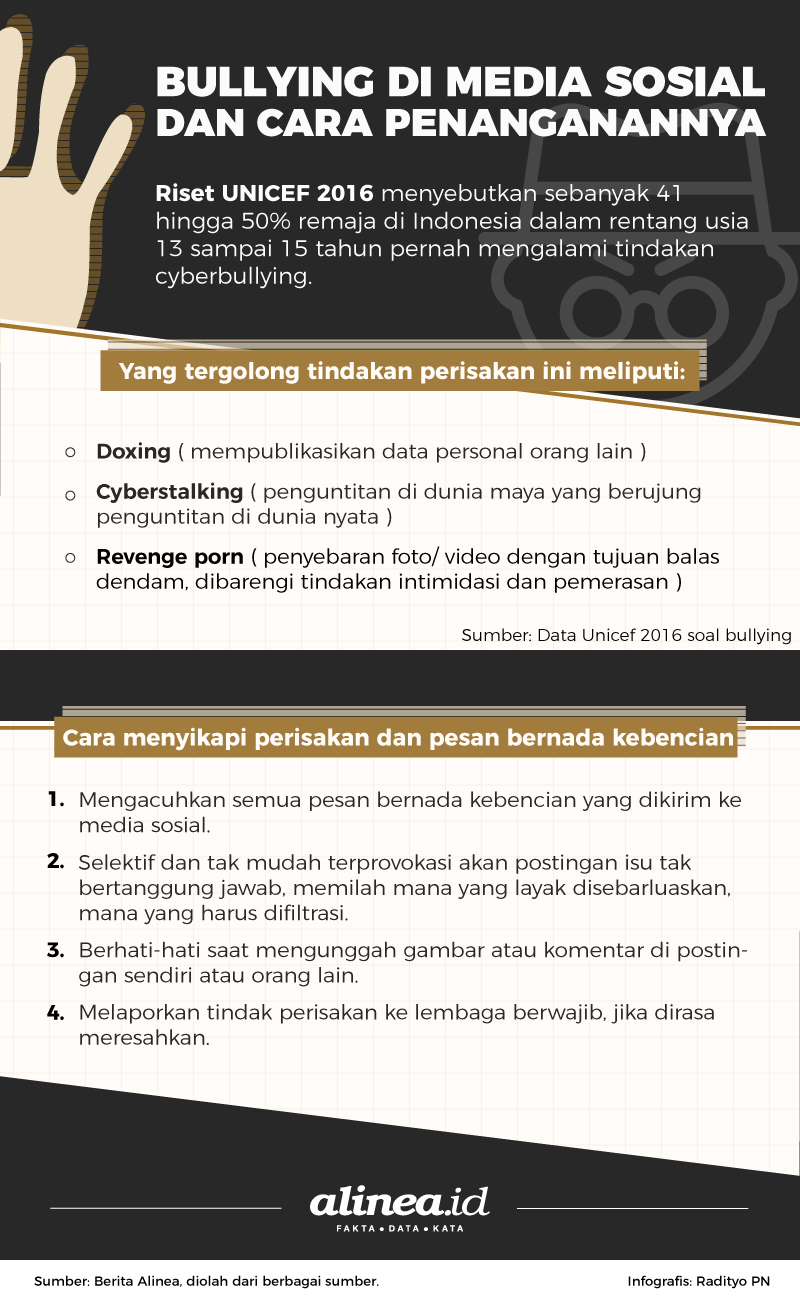

Bullying, perisakan, atau perundungan memang jadi isu penting yang mewarnai media sosial belakangan ini. Yang disayangkan, hampir mayoritas sasaran bully adalah perempuan. Isu-isu yang diangkat pun tak pernah jauh dari urusan fisik/ tubuh, seksualitas, dan moralitas yang sangat diskriminatif dan patriarkis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, dari kurun 2011-2017, lembaga ini telah menerima aduan perisakan sebanyak 26 ribu. Sebagian besar perisakan di antaranya dilakukan di jagat maya, terutama Instagram.

Riset yang dilakukan lembaga donasi anti perisakan, Ditch The Label menunjukkan, sebanyak 42% dari 10.000 responden remaja berusia 12 hingga 20 tahun di Inggris mengaku menjadi korban di Instagram. Kemudian 37% menjadi korban perisakan di Facebook dan 31% di Snapchat. Perisakan yang dikaji mencakup komentar negatif pada postingan tertentu, pesan personal yang kurang bersahabat, serta menyebarkan postingan atau profil akun media sosial tertentu disertai olok-olok.

Kendati Instagram telah menambah platform mereka dengan kolom tutup komentar, pelaku perisakan seperti tak kehilangan akal. Mereka memanfaatkan kemudahan membuat akun baru khusus bully, di mana celotehan negatif dan hate speech saling bersahutan di dalamnya. Contohnya, beberapa akun gosip yang kerap menyebarkan postingan bernada negatif, akun ‘pelakor’ yang secara khusus menyerang moralitas perempuan dalam berelasi dengan laki-laki pasangan orang, dan akun haters artis-artis tertentu.

Psikolog Iqbal Maesa Febriawan menuturkan, di era banjir informasi sekarang ini, kasus perisakan harus mendapat perhatian khusus. Jangan karena dilakukan banyak orang, publik jadi menganggap hal ini secara permisif dan wajar saja.

“Umumnya, para pelaku perisakan ingin memberitahukan pesan-pesan bernada kebencian dengan tujuan menghancurkan kredibilitas seseorang, menghakimi, atau sekadar olok-olok,” terangnya, dilansir dari Antara. Para pelaku tak sadar, buntut dari perisakan di media sosial bisa sangat fatal, bahkan bisa berujung pada alienasi, depresi, dan upaya mengakhiri hidup sendiri.

Menurutnya, dampak perisakan ini jauh lebih berbahaya dibanding perisakan yang terjadi di kehidupan nyata. Beberapa kasus depresi dan bunuh diri dilatarbelakangi perisakan yang ditujukan pada korban. “Ini tentu sangat mengkhawatirkan, apalagi umumnya yang diserang adalah kaum perempuan,” ujarnya.

Meminjam pernyataan Sartre bahwa dunia ini sudah terlalu patriarkis dan male-centered, Perdana Putri dalam Harian Indoprogress membenarkan hal ini. Penindasan terhadap perempuan kian menemukan ruang, setelah media massa, budaya populer yang diwakili film, video musik, musik kerap menjadikan perempuan sebagai medium yang cenderung misoginis.

Ide ini turut dilanggengkan karena kebanyakan jurnalis di media massa kurang memperhatikan perspektif perempuan saat mewartakan berita. Tak jarang kita jumpai judul berita yang sangat male gaze, seksis, dan provokatif. ‘Perempuan cantik berjualan di warteg’, ‘Polwan cantik’, ‘Pelakor perusak rumah tangga’, dan seterusnya. Deretan judul yang menurut Remotivi, menjadikan tubuh perempuan dan urusan seksualitas sebagai komoditas semata.

Kultur patriarki menurut Simone de Beauvoir dalam ‘Second Sex’ (2016) meliputi beberapa hal, di antaranya domestifikasi perempuan, penggunaan tubuh perempuan sebagai simbol dan dalih komoditas, serta stigma bahwa perempuan akan selalu menjadi liyan dan di bawah laki-laki. Imbas dari pelanggengan nilai patriarkal yang hidup ribuan tahun ini adalah, di ruang terbuka perempuan tak bisa terbuka menyatakan seksualitas pribadi dan pilihan-pilihannya menjadi perempuan.

Sebaliknya, laki-laki leluasa bicara identitas seksual dan pilihan hidupnya sendiri. Mereka juga jarang dieksploitasi di media massa maupun media sosial. Contoh sederhana, di hampir semua kasus perselingkuhan, warganet cenderung menyalahkan perempuan yang dicap ‘pelakor (perebut laki orang. Red)’. Kasus Jennifer Dunn misalnya, atau Bella Shofie, Mulan Jameela, dan lainnya. Padahal kata psikolog Mintarsih A. Latif, perselingkuhan tak bisa dipandang sebagai hal tunggal. “Sebabnya macam-macam, selain ketidakpuasan terhadap pasangan, konflik, dan dorongan pribadi mencari sosok yang lebih baik. Laki-laki dan perempuan yang terlibat perselingkuhan harus dilihat setara,” ujarnya dikutip dari Antara. Jadi ini tak bisa jadi justifikasi untuk menghakimi perempuan dan merisak mereka.

Laki-laki juga jarang dijadikan objek perisakan, yang menyasar olok-olok terhadap fisik seseorang dan moralitas. “Laki-laki bicara seks dianggap hal wajar, menunjukkan sudah menggagahi puluhan perempuan disebut jagoan. Sebaliknya, perempuan yang melakukan tindakan serupa, dianggap bukan perempuan baik-baik,” kritik Djenar Maesa Ayu, dalam debut film ‘hUSh’ tahun 2016

Pengukuhan nilai patriarkal dengan berbagai wujud ini terus direpetisi di lorong-lorong media sosial. “Tidak semua orang di media sosial memiliki wawasan literasi yang baik. Tak heran jika mereka mudah termakan isu, mudah tersulut, dan latah untuk ikut-ikutan,” kata Dinda Wahid, Engagement Officer Campaign.com, organisasi nirlaba yang menyebarkan kampanye anti perisakan dengan tagar #BalasYangBaik ini.

Walau bagaimanapun, menurutnya budaya patriarki dan tradisi perisakan di media sosial harus dilawan. Warganet sebagai bagian di dalamnya harus bisa bersikap lebih bijak. Sebab, perisakan di media sosial, tak jarang menimbulkan efek fatal, termasuk bunuh diri.