Ulasan “Avengers: Infinity War”, humanisme dalam wajah lain

(Awas spoiler!)

Ada alasan mengapa saya lebih menggemari superhero dan villain besutan DC, dibanding Marvel Cinematic Universe (MCU). Sebab, karakterisasi di DC tak monolitik, sesederhana hitam putih, serta tak ada dikotomi jahat dan baik. Dalam DC, semua batasan itu ditabrak, karakter satu sama lain pun begitu sumir. Alhasil villain seperti Joker bisa jadi tokoh paling protagonis menurut saya, karena mengebiri sindikat mafia, ya kendati kerap dibumbui anarkisme dalam aksinya.

Saat menonton “Avengers: Infinity War”, mulanya saya pesimis film ini akan menyuguhkan cerita yang sangat biasa ala crossover event MCU. Sebanyak 22 superhero dari berbagai galaksi bersatu melawan penjahat “Si itik ungu buruk rupa” bernama Thanos yang digdaya, laiknya Dormammu atau Galactus. Lalu saya sibuk menduga akhirnya, penjahat akan tumbang dihajar Avengers dan sekutunya dari Guardian of Galaxy, prajurit Wakanda, Doctor Strange, dan lainnya. Ternyata dugaan saya meleset. Ini film gila, eksperimen perdana MCU yang berani membuat tokoh antagonisnya menang.

Menyaksikan Thanos menang dan meluluhlantakkan para superhero MCU membuat saya teringat film-film seperti “The Usual Suspect” (1994), “Se7en” (1995), atau “The Silence of the Lambs” (1991). Sebelas dua belas dengan ketiga film itu, meski seluruh upaya dikerahkan, the last man standing, yang tertawa paling akhir tetaplah penjahatnya. Sutradara Russo Brothers (“The Winter Soldier”, “Civil War”) benar-benar sukses membangun kekacauan besar ini. Tak heran jika banyak penonton gemas dengan jalinan cerita serta akhir film, yang membuat penjahat menang.

Menariknya, film yang menghabiskan budget CGI hingga US$400 juta tersebut tak mengajak penonton untuk menghakimi habis-habisan sosok Thanos. Ia justru dicitrakan sebagai sosok melankolik yang bisa meneteskan air mata saat ditinggal figur terkasih. Kehilangan serta kehancuran yang Thanos rasakan di akhir film, sama besarnya yang dirasakan para superhero. Bahkan ia bisa begitu saja menikmati matahari senja berwarna jingga dalam kesendiriannya. Romantis.

Sebelumnya sisi humanis Thanos (Josh Brolin) juga dilukiskan dalam komik Captain Marvel #26 tahun 1973, di mana ia jatuh cinta begitu dalam pada Mistress Death—digambarkan dalam wujud fisik perempuan. Thanos pun tak ragu membuktikan rasa cintanya dengan membentuk pasukan penjahat dan nyaris menggulung planet Titan.

Mungkin ada yang tak setuju jika sang sutradara berusaha mencitrakan Thanos sebagai sosok humanis. Bagaimana bisa ia melancarkan genosida manusia, melakukan aksi kekerasan, dan mengorbankan orang terkasih demi ambisinya. Nanti dulu. Thanos punya alasan kuat mengapa melakukannya.

Dikisahkan, galaksi yang terdiri atas jutaan planet mengalami populasi berlebih. Di planet tempat kekasih Quil, Gamora tumbuh contohnya, kelaparan mendera hampir seluruh populasi. Tak ingin populasi terus bertambah dan penderitaan mengular, Thanos mengambil langkah untuk memusnahkan separuh populasi di planet tersebut.

Hal itulah yang ia lakukan pula di berbagai planet lainnya termasuk bumi yang dijaga para Avengers. Thanos menurut saya hanya mengamalkan apa yang diyakini Hardy-Weinberg soal teori keseimbangan populasi. Mengutip “The Origin of Species”(1859) Charles Darwin yang disempurnakan dari Malthus, populasi manusia yang bertambah akan berimbas pada berbagai persoalan.

Darwin dan Malthus kala itu sama berpendapat, "Populasi manusia bertambah banyak lebih cepat daripada produksi makanan sehingga menyebabkan manusia bersaing satu sama lain untuk memperebutkan makanan." Darwin menggunakan mekanisme ini untuk menjelaskan teorinya tentang mekanisme bertahan. Untuk itulah, manusia bertahan dan berevolusi lewat beragam cara adaptif, termasuk di dalamnya ada variabel seleksi alam.

Thanos mengejawantahkan teori itu sebagai upaya pengurangan populasi lewat seleksi buatan, dialah yang bertugas sebagai eksekutornya, agar galaksi tetap berjalan seimbang dan selaras.

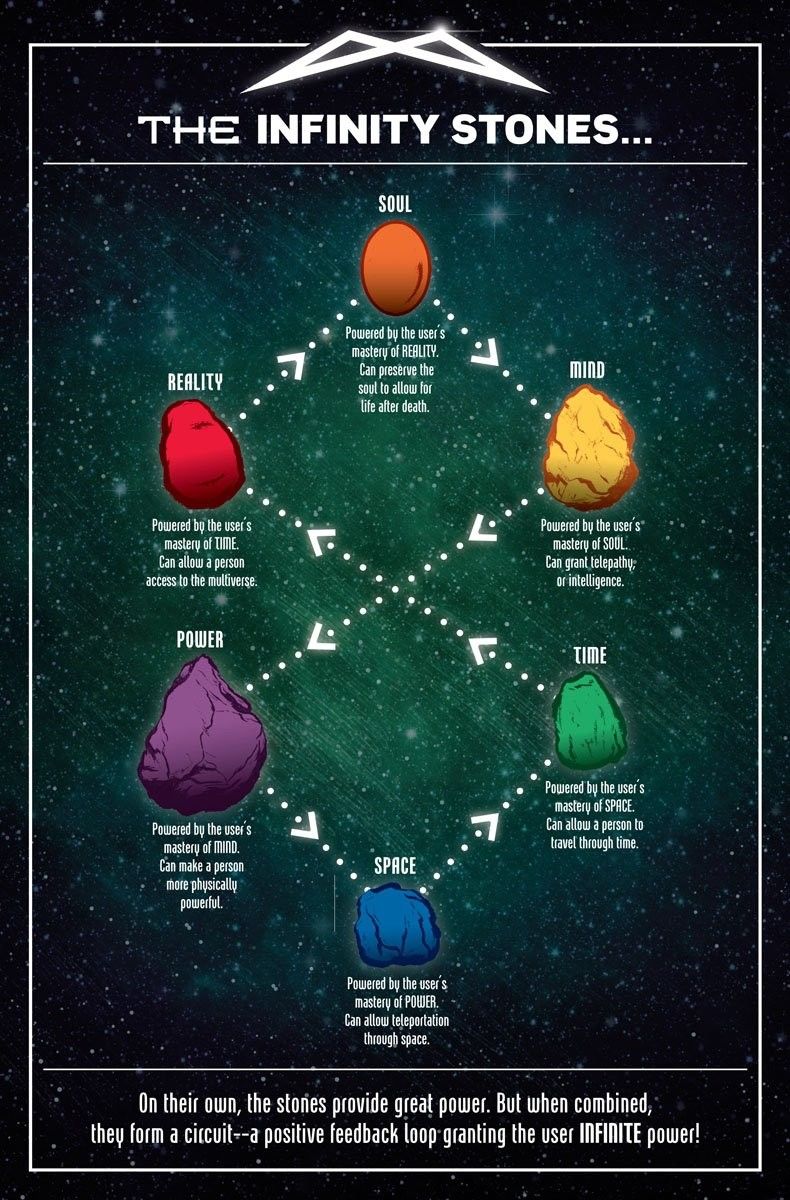

Untuk melancarkan visi itu, Thanos harus mengumpulkan enam batu (gems) yang disebut dengan batu infinity. Power Stone di Xandar, Space Stone yang diam-diam dibawa Loki (Tom Hiddleston), Time Stone di bawah perlindungan Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Reality Stone yang menjadi koleksi The Collector (Benicio del Toro), Mind Stone yang menghidupkan Vision (Paul Bettany), dan Soul Stone yang keberadaannya tak bisa dilepaskan dari sang putri, Gamora. Konon jika enam batu itu berhasil dikuasai maka si empunya akan menjelma kekuatan tak tertandingi.

Sebagaimana hukum alam, jika diri diusik maka akan muncul perlawanan. Di film ini juga diceritakan resistansi dari para prajurit galaksi. Avengers lantas diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Tim Iron Man (Robert Downey Jr.) menunggu Thanos di kampung halamannya di Planet Titan. Captain America (Chris Evans) bersama dengan Black Panther (Chadwick Boseman) melawan invasi keempat anak Thanos Black Orders di Wakanda. Lalu Thor (Chris Hemsworth) duet dengan Rocket (Bradley Cooper) dan Groot (Vin Diesel) untuk menciptakan senjata melawan Thanos. Sementara Star-Lord (Chris Pratt) memimpin Guardians membuat serangan gerilya.

Penonton tak perlu khawatir setelah membaca resensi ini, sebab saya jamin ada banyak elemen kejut yang jauh lebih dahsyat sehingga harus ditonton sendiri di bioskop. Penataan kamera Trent Opaloch memproduksi rangkaian gambar ikonik, ditambah teknologi super realis dari CGI membuat mata pemirsa akan dimanjakan.

Jika muncul kecemasan, terlalu banyak karakter yang bermain cenderung mereduksi porsi masing-masing, maka itu tak terjadi sama sekali. Justru film ini begitu cerdas memberi porsi yang pas bagi masing-masing tokoh. Lompatan satu scene ke scene lain juga tak memaksakan diri. Semua berjalan mulus. Bonus humor menyegarkan juga akan dijumpai dalam beberapa momen.

Dengan segala kekuatan dan kelemahan film, saya rasa film “Avengers: Infinity War” ini akan selalu dikenang penontonnya. Jika MCU akan membuat film berikutnya, saya kira kesuksesan film ini akan menjadi bayang-bayang.