Pada tayangan ILC, 21 Januari 2020 di sebuah stasiun televisi, kita disuguhkan sebuah Tarian Nalar Indonesia. Sebuah perdebatan yang membuat kita ragu, apakah benar kita tidak memiliki rumusan akalbudi dan kecerdasan orisinal Indonesia. Namun di antara tarian nalar tersebut, kita masih bisa menikmati penyampaian Prof Salim Said, salah seorang narasumber yang merupakan Guru Besar Universitas Pertahanan Indoesia. Di tengah "kegugupan" malam itu, beliau mensinyalir, peristiwa Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire, sebagai tafsir epifenomenologi.

Epifenomenologi diterjemahkan sebagai bagian filsafat budi yang menyatakan, realitas yang terjadi itu dihasilkan melalui proses fisikal yang berlangsung dalam sistem interpretasi. Keduanya berinteraksi secara bolak-balik, dan merupakan akibat multivarian yang bersifat tumpang tindih. Akibatnya, kesan atas fakta menjadikan dayabudi dan pola interpretasi tersebut terwujud dalam aspek fisik faktual yang dapat berhimpitan dengan ilusi dan halusinasi.

Secara lebih detail, Daniel Clement Dennet, dalam buku Consiousness Explained (1991), melihat epifenomenologi sebagai peristiwa yang dapat berdimensi metafisis sekaligus juga menciptakan kegamangan realitas atas dirinya sendiri.

Peristiwa Keraton Agung Sejagad dan Kerajaan Sunda Empire, telah memberikan "sumbangsih" penggambaran atas epifenomenologi tersebut.

Negara, kaum bangsawan dan khalayak umum, seolah mendapat pembelajaran baru tentang sebuah kejadian. Beberapa tahun yang lalu, Arifin C Noer, melalui karya drama Kapai-kapai (1970) juga menggambarkan kehidupan masyarakat miskin Indonesia seolah dalam adukan kenyataan, harapan dan ilusi itu. Setengah abad kemudian, pada 2020, Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire memberikan aksentuasi yang lebih dalam dan dramatis. Dan yang lebih mengemaskan lagi, mereka membawakan dengan penuh keyakinan, tidak bergeming, dan tak berkenan dibantah oleh para sejarawan akademik di Indonesia.

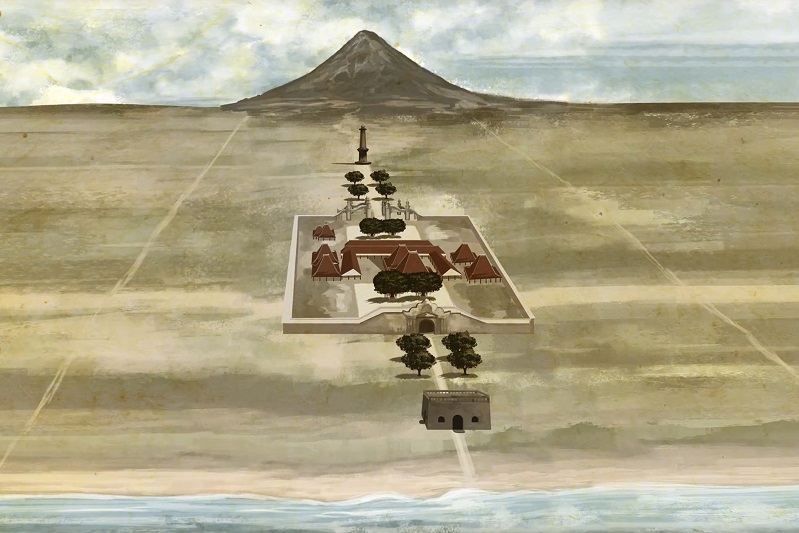

Keraton nusantara

Benarkah Keraton Nusantara berada dalam epifenomenologi tersebut? Dijunjung menjadi raja sultan di era Republik, yang seolah tiada kuasa, tanpa protokoler dan kewenangan apapun jua.

Di sisi lain, para pengurus organisasi-organisasi keraton di Indonesia terus berupaya keras menemukan definisi baru atas keraton di masa kini. Kerajaan zonder kuasa anggaran, hak konstitusional dan wilayah teritorial.

Mencoba terus menggali dan saling meyakinkan dengan nalar keadaban, sejarah naratif dan epos kebangsaan. Wilayah semantik baru, yang dapat menjawab pertanyaan sederhana masyarakat awam. Mengapakah hari ini masih ada kerajaan? Jawaban itu penting, ingin menjadi negara yang maju, modern, namun tetap berbasis warisan pengetahuan, sejarah peradaban, moral building, kekayaan kultural dan keluhuran nusantara.

Dalam kerangka itu, usulan untuk menjadi daerah istimewa, hanya mampu ditembus oleh Yogyakarta, melalui UU No.13 Tahun 2012. Sedangkan untuk kerajaan lain mengalami kendala prosedural yang disebabkan keenganan untuk melunturkan ketulusan menjadi Indonesia, dan peluang legislasi yang sering tidak menyalakan lampu hijau.

Di tengah upaya keras untuk menemukan wilayah semantik baru tersebut, bermunculan beberapa fenomena kerajaan-kerajaan di nusantara. Bangkitnya lagi kerajaan kerajaan purbakala, bersatunya kembali sentana–kekerabatan–zuriyat dari kerajaan-kerajaan yang telah dihancurkan kolonialis, yang kesemuanya berlandaskan upaya untuk melestarikan ingatan dan kenangan akan kedigdayaan masa lampau.

Kegamangan negara

Menurut salah seorang sultan di kawasan Tenggara Indonesia, peristiwa Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire, adalah sebuah refleksi dan kritik atas akal sehat kita sebagai sebuah bangsa. Negara ini seolah sudah kehilangan empati kepada rakyatnya. Rakyat kehilangan trust kepada negara nya.Yang pada perjalanannya, mencari pegangan kepercayaan atas penderitaan yang perih selama ini. Keraton Agung Sejagad seolah memberikan pintu kecil, dan harapan lain, dengan pendekatannya yang seolah-olah ilmiah dan seakan-akan berbasis fakta sejarah.

Pertanyaannya, dimanakah posisi negara dalam peristiwa ini? Di tengah kesibukan pemerintahan yang sedang berhadapan dengan projek infrastruktur, berjibunnya kasus korupsi kolega politik, bertumpuknya hutang swasta, mismanagement BUMN, tergopoh menyongsong revolusi Industri 4.0, negara seolah tidak memiliki selot waktu untuk memberikan perhatian terhadap persoalan sejarah peradaban bangsa ini.

Lantas, kita mereduksinya menjadi domain pidana, kekecewaan politik dan kefrustrasian kolektif.

Wallahu a'lam bishawab.