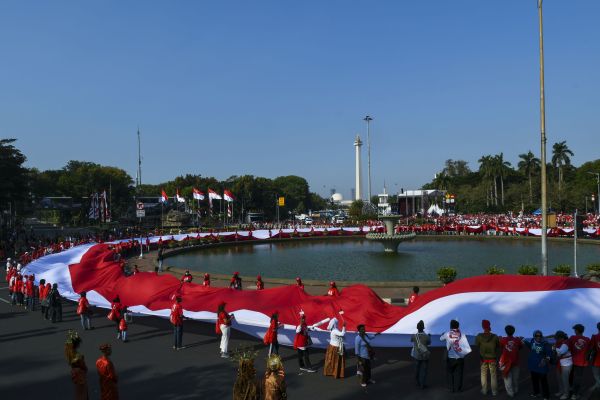

Menentukan Indonesia kembali

Kegembiraan prosesi regenerasi kepemimpinan nasional kembali memuncak. Pengambilan sumpah setia kepada bangsa dan negara diucap untuk kedua kalinya oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia berdamping Ma’ruf Amin, meneruskan upaya pembangunan yang sudah dilakukan bersama Jusuf Kalla.

Tentu, membangun sebuah negara kaya ragam sebagaimana Indonesia, bukanlah perkara mudah. Untuk itu, Presiden selain dituntut cakap merencanakan, juga harus cakap melaksanakan perencanaan. Beban berat Presiden Joko Widodo, adalah dilantik saat kondisi kebangsaan sedang memuai, keeratan antar bangsa mengendur, konflik sosial menguat, dan tentu tingkat kepercayaan publik turut serta menurun.

Setidaknya, hasil lansiran data Indonesia Political Opinion (IPO) medio Juli hingga September terdapat 56.9 persen publik dari kalangan terdidik pesimis dengan pembangunan periode kedua Jokowi. IPO mengambil responden dengan pendidikan minimum strata II, terdiri dari 900 akademisi dan profesi peneliti sosial.

Kenyataan itu, setidaknya menjadi cerminan Presiden bahwa publik dalam kondisi perlu diyakinkan kembali, tentang membangun Indonesia di masa depan. Terlebih, akhir periode pertama Jokowi diramaikan dengan kekisruhan yang cukup mengkhawatirkan, menguatnya isu separatisme Papua Barat merdeka, sentimen antar kelompok beragama, hingga isu manipulasi opini melalui pemanfaatan buzzer politik.

Tantangan Jokowi

Dengan memilih Ma’ruf Amin, Jokowi dianggap berhasil menempatkan diri pada kelompok mayoritas, yakni Islam, moderat. Sementara sisi seberang, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, karena bagaimanapun Ma’ruf Amin menyandang gelar sektarian, yakni “agamawan”, yang sedikit banyak tentu memengaruhi jalur pembangunan yang akan ditempuh.

Jokowi setidaknya dibayang-bayangi kebijakan berbasis “identitas” pendukung mayoritas, karena jika tidak, maka harus siap berhadapan dengan kelompok yang keras dan anggapan tidak menghormati Wakil Presiden. Tentu ini pilihan rumit, terbukti sejak masa kampanye Jokowi telah direpotkan dengan peperangan opini terkait kelompok agama.

Isu bertebaran dan saling menghegemoni, antara Islam toleran dan intoleran, padahal isu tersebut hanya narasi yang sengaja dibangun untuk kepentingan politik. Tetapi bara terlanjur menjadi api, dan kini menjadi boomerang saat isu tersebut sulit dipadamkan meskipun helatan Pemilu telah usai.

Dan itulah tantangan pertama Jokowi, kembali mendamaikan seluruh pekerja opini untuk shutdown. Jokowi memiliki beban memulihkan kondisi kebangsaan karena bagaimanapun, ia adalah bagian dari poros konstelasi Pemilu dan Pilpres, terlebih muncul sebagai pemenang.Tanpa adanya upaya untuk meredam –atau bahkan melumpuhkan— pemantik opini, maka bangsa ini akan terus dibayangi realitas rekaan.

Kedua, senjakala pemberantasan korupsi. Sejak Jokowi menyetujui revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Publik serentak dari ragam elemen menolak, kelambatan Jokowi merespon publik berujung merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Terbaru, adanya percobaan melukai Menkopolhukam Wiranto secara terbuka, tentu ini ancaman, tidak saja bagi keselamatan Menkopolhukam, tetapi ancaman bagi pemerintah karena kehilangan wibawa di muka umum.

Pengesahan UU KPK mengantarkan Jokowi pada posisi dilematis, dirundung beban. Merestui UU yang lebih banyak ditolak berbagai kalangan itu, atau tetap tegap membubuhkan tanda tangannya, dan mendapat sorak sorai dari pendukung UU KPK baru. Dan hingga waktu pengesahan itu usai, Jokowi tetap bergeming, senjakala KPK secara tidak langsung ia restui.

Padahal, posisi ini sebenarnya tidak sulit, mengingat Presiden juga pernah dihadapkan persoalan serupa, dilematis, saat menerima ajuan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Presiden bergeming dengan pendiriannya, tidak menerima dikte dari orang terdekat, hingga memutuskan apa yang tidak diharapkan, menolak Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Dengan keberanian Jokowi menentang keinginan publik, bisa dipastikan tekanan elite lebih besar dari sekedar demonstrasi mahasiswa, surat terbuka para ekonom kenamaan di Indonesia, atau kritikan dari aktifis anti korupsi. Tentu, tantangan ini bertumpuk di pundak Jokowi, apakah akan dilalui dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, atau kemaslahatan oligarkis, elite yang elitis.

Ketiga, distribusi kekuasaan koalisi. Memiliki dukungan masyoritas tidak selalu memudahkan, Jokowi justru sedang berada pada posisi sulit, karena bagaimanapun kekuasaan Jokowi sebagai Presiden semakin menyempit, seiring dengan banyaknya mitra koalisi. Sehingga sandera politik itu berpotensi mengemuka, Jokowi justru akan disulitkan dengan pertimbangan yang muncul dari para elite mitra koalisi.

Tantangan ini bisa saja sudah terasa, terbukti lambatnya penentuan komposisi kabinet, karena harus menyatukan persetujuan antar mitra koalisi. Meskipun, Jokowi pernah menjanjikan membatasi 45 persen anggota kabinet dari kalangan elite koalisi Parpol. Sisanya, kalangan professional yang tidak memiliki jaringan Parpol.

Kenyataannya, koalisi pemerintah yang terlalu dominan, baik di parlemen dan di kabinet, berpotensi menghambat laju pembangunan, kebijakan akan sering bertemu antar kepentingan oligarki sehingga kebutuhan publik lebih mudah terabaikan. Tantangan ini tentu berat, satu sisi Jokowi memiliki kemudahan akses dalam menentukan langkah, sisi lain kontrol terhadap kebijakan pemerintah lemah.

Sebagai refleksi, Jokowi tentu berkaca pada periode pertama, di mana waktu yang singkat ia habiskan untuk bongkar pasang kabinet, sehingga mengesankan kabinet tersusun hanya untuk memenuhi hutang politis. Pada periode kedua ini, harapan publik kabinet tersusun secara konsisten, tidak ada bongkar pasang, sehingga kinerja dapat konsisten. Terpenting, Jokowi harus lebih peka dengan aspirasi publik.