Kisruh TVRI dan usaha lepas dari paradigma usang

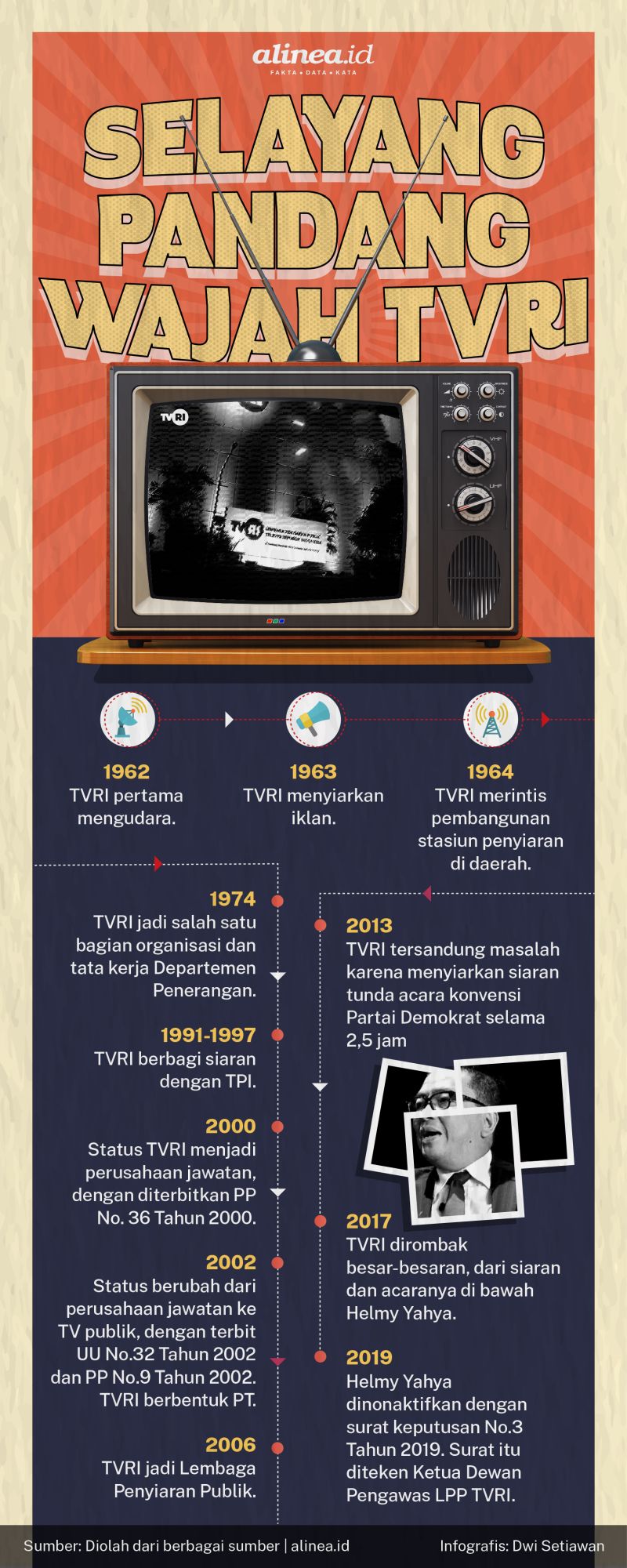

Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) menerbitkan surat keputusan menonaktifkan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI. Terhitung 4 Desember 2019, Dewas LPP TVRI menunjuk Supriyono sebagai pelaksana tugas harian.

Atas keputusan itu, Helmy menolak. Ia menganggap, penonaktifannya cacat hukum dan tak berdasar karena tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Pasal 24 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Di dalam PP itu disebutkan, direksi TVRI bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, jika tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, terlibat dalam tindakan merugikan lembaga, dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan tidak lagi memenuhi persyaratan.

Akan tetapi, ketika Alinea.id mencoba mengonfirmasi masalah ini, Helmy enggan memberikan jawaban.

Sebelumnya, penonaktifan juga pernah menimpa eks Dirut TVRI Farhat Syukri. Kompas edisi 1 Oktober 2013 melaporkan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sempat menyampaikan teguran kepada Farhat setelah siaran tunda konvensi Partai Demokrat selama 2,5 jam pada September 2013.

Namun, Ketua Dewas LPP TVRI saat itu, Elprisdat M. Zen mengatakan, pemberhentian Farhat tak terkait penayangan itu, tetapi masalah kinerja.

Masalah ini sempat menjadi bola liar. Saat itu, Komisi I DPR menggali dugaan pemberhentian semena-mena terhadap Farhat dan tiga direksi lainnya. Komisi I menilai, Dewas TVRI tidak becus mengawasi penyiaran televisi publik karena tersusupi kepentingan partai politik.

Usai mendengar pandangan fraksi di internal tentang pembelaan diri Elprisdat, Komisi I DPR memutuskan memberhentikan Dewas TVRI periode 2012-2017. Elprisdat melawan. Ia tak mengakui pemberhentian itu, sebelum dikeluarkan keputusan presiden.

Majalah Tempo edisi 17 Februari 2014 menulis, setelah diberhentikan, Elprisdat menemui Ketua DPR yang juga politikus Partai Demokrat, Marzuki Alie. Tempo menelusuri campur tangan Marzuki di TVRI, yang menyentuh proyek pengadaan, bisnis siaran, dan penempatan orang.

“Bahkan, konflik yang kini memakan korban di level pimpinan TVRI sebenarnya dipicu sepak terjang orang-orang Marzuki,” tulis Tempo.

Berdasarkan kontrak bertajuk “Media Order Penyiaran Iklan/PSA dan Sponsorship Lembaga Penyiaran Publik TVRI Kantor Pusat” bernomor 186.1/MO/1.6/TVRI/2013, Marzuki mengiklankan diri, dengan durasi 15 detik untuk penayangan sebanyak 172 kali selama Ramadan. Harga per satuan dipatok Rp200.000.

Lalu, kontrak berjudul “Iklan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H-Marzuki Alie” yang tayang sebanyak 25 kali dengan durasi lebih panjang, seharga Rp400.000 per satuan.

Peneliti media dari Remotivi Roy Thaniago menuturkan, kasus Marzuki adalah contoh dan jawaban mengapa TVRI kerap diguncang konflik internal. Menurut Roy, TVRI hanya dilihat sebagai arena untuk dieksploitasi secara politik dan ekonomi.

“Itulah yang bikin mereka tidak bisa fokus, karena fokus mempertahankan jabatan dan klik politik,” ujar Roy saat dihubungi Alinea.id, Selasa (10/12).

Beralih rupa

TVRI mengudara pertama kali pada 24 Agustus 1962. Menurut Philip Kitley dalam buku Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca (2000), sejak peluncuran satelit Palapa pada 1976, TVRI menjadi alat paling penting untuk menyalurkan gagasan pusat budaya, politik kebangsaan, dan identitas nasional ke masyarakat akar rumput.

Saat itu, posisi TVRI mencerminkan keinginan pemerintah untuk memegang investasi politik dan budaya, dengan memonopolinya.

“Tahun 1989, industri televisi Indonesia memasuki era swastanisasi. Kemudian, lahirlah televisi-televisi swasta, tetapi pada saat itu status TVRI belum menjadi televisi publik. Statusnya sebagai televisi pemerintah. TVRI menyiarkan agenda-agenda pemerintahan, propaganda Departemen Penerangan,” ujar Apni Jaya Putra saat dihubungi, Rabu (11/12).

Apni Jaya Putra adalah Direktur Pemberitaan TVRI. Ia dilantik pada 2017 bersama Helmy Yahya. Saat itu, selain Apni dan Helmy, dilantik pula Direktur Pengembangan Usaha Rini Padmirehatta, Direktur Keuangan Isnan Rahmanto, Direktur Umum Tumpak Pasaribu, dan Direktur Teknik Supriyono.

Apni mengungkapkan, pembukaan televisi swasta secara sistematis mengerdilkan TVRI. Pemerintah tidak berpihak kepada TVRI, dengan membiarkannya terjatuh dari aspek suprastruktur politik berupa undang-undang, infrastruktur penyiaran, sumber daya manusia, politik anggaran, hingga masalah kelembagaan.

Jerome Samuel di dalam tulisannya “Media di Indonesia: Antara Informasi dan Tontonan, Negara dan Konglomerat” di buku Revolusi Tak Kunjung Selesai: Potret Indonesia Masa Kini (2017) menulis, lingkaran orang terdekat Presiden Soeharto membuat televisi swasta menjamur, dan meloloskan peraturan yang mengubah pola kerja media audiovisual yang mengharuskan hanya beroperasi di tingkat lokal.

Ketika pemerintah Orde Baru melarang iklan di TVRI pada 1981, stasiun televisi swasta malah menayangkan porsi iklan sebesar 20% dari waktu siaran.

Sejak itu, penonton TVRI melorot tajam. Medio 1990-an, hanya ada kurang dari 10% orang kota yang menyaksikan TVRI. Cuma masyarakat perdesaan dan penduduk di kawasan timur Indonesia yang tetap setia karena siaran stasiun televisi swasta belum terjangkau.

Apni mengatakan, periode 1989-2002 kondisi TVRI tanpa payung hukum yang jelas. Baru saat Undang-Undang (UU) Nomor 2002 tentang Penyiaran diterbitkan, posisi TVRI dipertegas sebagai LPP.

“Itu kemajuan sebenarnya,” kata Apni.

Akan tetapi, menurutnya, nomenklatur LPP itu tidak dikenal dalam status lembaga negara. Namun, kenyataannya TVRI disebut lembaga negara karena Dewas LPP TVRI dipilih DPR dan diangkat presiden.

“Ini statusnya apa LPP? Kita bingung mencari aturan yang mengkaitkan. Secara kelembagaan, TVRI itu berada pada nomenklatur lembaga negara yang mana?” tutur Apni.

TVRI mengalami perubahan secara signifikan, dari siaran dan acaranya di bawah kepemimpinan Helmy Yahya. Menurut Apni, perbaikan mencakup reformasi birokrasi, tata kelola keuangan, rebranding konten, serta modernisasi peralatan penyiaran dan pemancar.

Praktik reformasi birokrasi, kata Apni, meliputi aspek kedisiplinan, penerimaan karyawan, dan perbaikan pelayanan. Sedangkan perbaikan tata kelola keuangan dibuktikan dengan perolehan status opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sebelum saya dan Pak Helmy, status opini TVRI itu disclaimer. Tiga kali disclaimer. Bagaimana mempertanggung jawabkan keuangan negara kalau disclaimer?” ujar Apni.

Apni menegaskan, sebesar 80% sumber daya manusia di TVRI berstatus pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sisanya, direkrut sendiri. Pada 2019, TVRI sempat menerima 350 karyawan berstatus PNS, mempertimbangkan banyaknya karyawan yang telah pensiun.

“Ini sebuah lembaga kreatif, bukan rumah sakit. Di rumah sakit, dokter senior semakin oke, tetapi lembaga kreatif membutuhkan darah-darah muda yang lebih segar,” ujar Apni.

Selain itu, TVRI mengubah persepsi jadul, dengan menorehkan kesan kekinian pada logo dan kontennya. Ia mengatakan, tayangan Liga Inggris merupakan usaha menggaet penonton.

“Liga Inggris itu killer content. Dampaknya sekarang, program olahraga telah menyumbang sebesar 45% penonton berita TVRI. Itu berdasarkan riset Nielsen,” tutur Apni.

Namun, Roy menganggap penayangan Liga Inggris berbenturan dengan filosofi TVRI sebagai LPP. Program Liga Inggris, kata dia, sekadar cara instan merebut perhatian penonton.

“Sekarang banyak yang menonton, rating naik. Itu sekadar memoles portofolio. Kalau kita punya rapor, poles saja seakan-akan bagus, tetapi persoalan dasarnya tidak pernah dijawab,” ucap Roy.

Roy berharap, ke depan TVRI menyiarkan tayangan mengenai isu kelompok difabel, masyarakat adat, kaum minoritas, dan kalangan lanjut usia.

“BBC mengangkat komunitas muslim di Inggris dengan sangat bagus. Artinya, penyiaran publik tidak harus membosankan, seperti dialog” ujar Roy.

Aturan dan paradigma lama

Menurut Masduki dalam buku Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia (2017), PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bila dibandingkan dengan regulasi serupa di Inggris, Jerman, Thailand, India, Jepang, dan Australia, berada dalam level berbeda. Idealnya, tulis Masduki, penyiaran publik harus punya UU sendiri secara lengkap.

“Kedudukan PP menjadi lemah ketika berhadapan dengan regulasi UU lain, seperti Kepegawaian Negara dan UU Penyiaran itu sendiri, yang secara teks hanya mengatur tiga isu utama: status dan prinsip kelembagaan, struktur Dewas dan direksi, serta sumber-sumber keuangan,” tulis Masduki.

Masduki menulis, baik UU maupun PP, belum mengatur secara memadai terkait tugas Dewas. Hal itu terlihat dari inkonsistensi pelaksanaan Pasal 7 PP Nomor 13 Tahun 2005. Selain tidak punya instrumen untuk mengukur kinerja direksi, Dewas juga dinilai inkonsistensi dalam jalur akuntabilitas manajemen.

“Pemilihan Dewan Pengawas dilakukan oleh DPR, tetapi laporan kinerja tahunan justru disampaikan kepada presiden, parlemen hanya tembusan. Rencana kerja dan anggaran tahunan secara resmi disampaikan kepada Menteri Keuangan, sementara itu yang bertugas memantau kinerja adalah parlemen,” tulis Masduki.

Masduki menyebut, tidak terdapat ketentuan relasi TVRI dengan KPI, selaku regulator independen dan mewakili publik untuk mengawasi, seperti Office of Communications (Ofcom) terhadap BBC—stasiun televisi dan radio Britania Raya.

“Relasi yang diatur justru dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang notabene wakil pemerintah,” tulis Masduki.

Dalam praktiknya, hubungan antarlembaga menjadi tumpang tindih antara Dewas dengan direksi TVRI. Masduki menilai, UU maupun PP belum mengatur secara jelas mitra Dewas, seperti Dewan Khalayak, Komite Audit, atau Ombudsman selaku mitra Dewan Penyiaran di BBC dan NHK—perusahaan penyiaran Jepang.

Lebih lanjut, Masduki mempertanyakan pemakaian nama Dewan Pengawas, yang cenderung identik dengan korporasi komersial. Selain itu, juga tak diatur secara jelas soal tim seleksi dan kuota anggota.

“Keberadaan wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewas juga patut ditinjau karena berpotensi mengganggu independensi,” tulis Masduki.

Masduki menyarankan, TVRI mengadopsi model UU khusus penyiaran publik Deutsche Welle (DW) milik Jerman, yang mengatur status dan kewenangan, struktur organisasi, tata kelola keuangan dan aset, serta mekanisme supervisi kinerja.

“DW menjalankan mandatnya dengan otonomi penuh, mengatur diri sendiri dan bebas intervensi politik praktis. Pegawai TVRI sebaiknya bukan menjadi pegawai negeri sipil, tetapi pegawai otonom,” tulis Masduki.

Di sisi lain, Roy mengatakan, dari segi paradigma, TVRI masih dianggap sebagai medium menyampaikan pandangan segelintir elite politik. “Paradigma lama di Orde Baru itu masih diadopsi,” tutur Roy.

Roy menilai, di internal TVRI sendiri ada problem sumber daya manusia. Kata dia, ada orang-orang lama yang hingga kini secara mental terjebak di masa lalu.

“Gagal mengikuti perkembangan termutakhir. Perekrutan SDM muda juga sedikit,” kata Roy.

Pentingnya iuran publik

Roy menegaskan, TVRI hadir bukan untuk bersaing dengan stasiun televisi swasta. Maka, takbisa dibandingkan dari segi finansial atau kualitas gambar dan suara, tetapi diukur dari keterpaparan penonton.

Sebagai antitesis, kata Roy, TVRI diharapkan mampu mengakomodasi aspek yang tak tersedia dalam televisi berorientasi profit.

Ia menilai, pemerintah belum menaruh perhatian serius terhadap TVRI. Sebab, anggaran masih terbilang minim. Imbasnya, gerak-geriknya jadi terbatas. Roy mengingatkan, TVRI perlu dipahami sebagai LPP, agar pemberian anggaran dan cara menanganinya tidak keliru.

Apni pun menganggap, politik anggaran sama sekali tidak berpihak. Ia membandingkan TVRI dengan NHK, yang cakupan area penyiaran dan layanannya 10 kali lebih kecil daripada TVRI.

“Tetapi anggarannya puluhan kali lebih besar. NHK itu sekitar Rp90 triliun dari iuran publik. TVRI baru tahun ini tembus Rp1,1 triliun, sebelumnya masih di bawah Rp1 triliun,” tutur Apni.

Sementara BBC, kata dia, mencapai Rp80 triliun dengan akumulasi 80% dari iuran publik. Bahkan, 5% di antaranya dari unsur komersial. NHK dan BBC, menurut Apni, sudah diatur dengan iuran publik.

Ia menjelaskan, sesungguhnya UU Nomor 13 Tahun 2002 mengatur iuran publik, tetapi instrumennya tidak pernah digunakan. Akhirnya, TVRI hanya bertumpu pada APBN.

“Seberapa kuat APBN bisa menopang operasional? Bayangkan, anggaran program saya Rp162 miliar tahun ini. Kita bisa buat apa dengan begitu? Akhirnya, kita melakukan berbagai cara, dengan terobosan dan kerja sama berbagai pihak yang bisa mendukung,” ucapnya.

Apni berharap, iuran publik bisa berjalan, agar mutu dan kualitas TVRI bisa ditingkatkan. “TV publik di negara maju itu nomor satu, bukan swasta yang nomor satu. NHK nomor satu, BBC nomor satu,” ujar Apni.