Masih adakah yang bisa dipercaya di era post-truth?

Beberapa waktu lalu, tabloid Obor Rakyat diwacanakan akan terbit kembali jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kabar tersebut mencuat usai keluarnya mantan pemimpin redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dari bui.

Ketika pertarungan Pilpres 2014, tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Obor Rakyat, yang memuat tulisan bertajuk “1001 Topeng Jokowi” ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kasus ini masuk ranah hukum pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 22 November 2017 kemudian menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara untuk Setiyardi dan redaktur pelaksana Obor Rakyat Darmawan Sepriyossa.

Dalam perjalanannya, Jokowi pun kerap mengeluhkan hoaks yang menyerang dirinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, berita bohong Obor Rakyat hanya satu dari sekian banyak hoaks yang beredar di berbagai media, termasuk media sosial.

Masih segar dalam ingatan kita, kasus hoaks bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang “digoreng” kelompok Saracen.

Hoaks dan kebimbangan media

Sementara itu, di era post-truth (pasca-kebenaran) sekarang, munculnya hoaks menjadi sebuah hal yang tak terelakkan. Apalagi, kini setiap orang bisa menjadi agen produsen berita untuk dirinya, atau orang lain.

Lazimnya, era post-truth ditandai dengan publik yang abai terhadap sebuah fakta. Emosi lebih dominan.

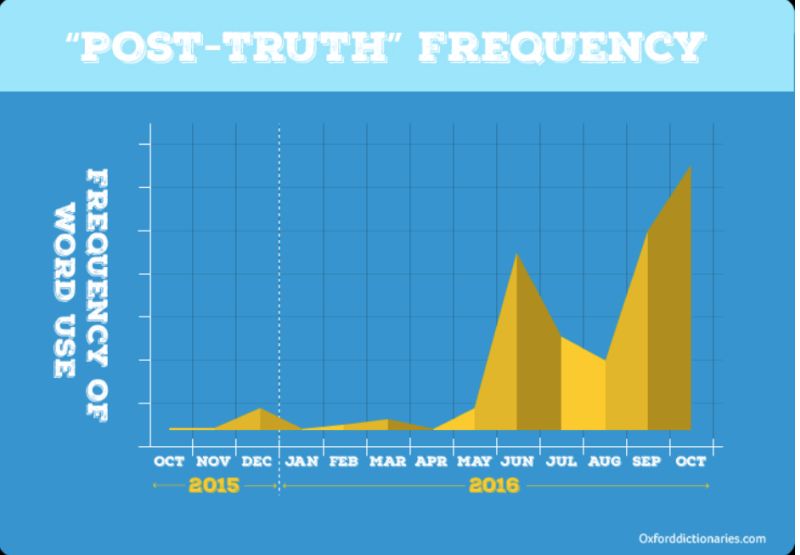

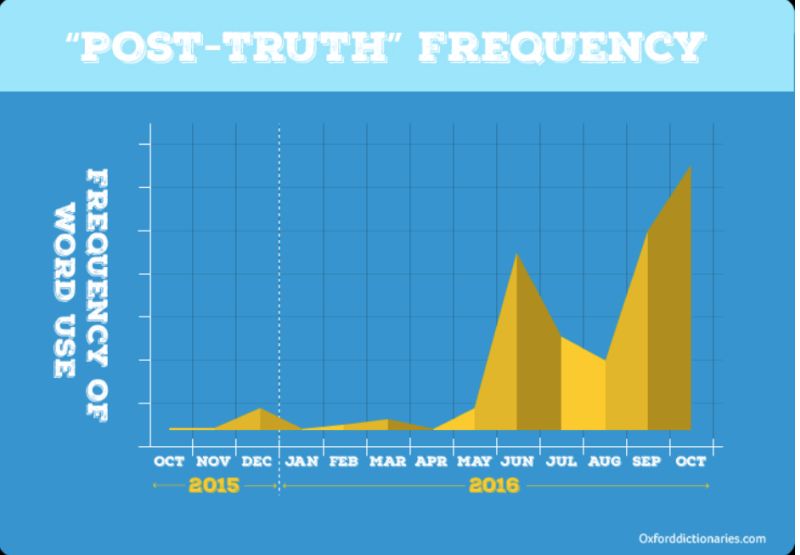

Istilah post-truth dipopulerkan seorang dramawan dan novelis Serbia-Amerika Steve Tesich pada 1992 di The Nation, sebagai refleksi terhadap skandal Iran dan Perang Teluk. Kemudian, semakin populer saat kamus Oxford menarik post-truth dengan dua peristiwa penting, yakni keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit) dan kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Menurut peneliti media Wisnu Prasetya Utomo dalam tulisannya “Selamat Datang di Era Post-Truth” di situs Remotivi, 5 Januari 2017, media pun dilanda kebimbangan untuk menghadapi pernyataan bohong dari para politikus.

Lulusan dari Jurusan Media and Communication di University of Leeds, Inggris ini pun menyebut, kebimbangan media paling kentara saat Pilpres Amerika Serikat pada 2016. Seringnya media di sana menyiarkan kebohongan dan klaim sepihak Donald Trump, membuat dia semakin populer, dan akhirnya menang sebagai presiden.

Sebab, berita bisa diperluas di media sosial. Oleh karena itu, orang bisa saja jadi percaya.

Pada Oktober 2018 di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, saya sempat berdiskusi dengan mantan jurnalis Los Angeles Times Maggie Farley. Ketika itu, saya mengeluhkan betapa sulitnya menangkal hoaks, terutama yang menyebar di grup-grup WhatsApp.

“Ya, ini memang konsekuensi logis dari hidup di era post-truth, dan saya tak mengatakan tindakan membedakan hoaks dan kebenaran sebagai sesuatu yang mudah,” kata Maggie, kala itu.

Lantas, bagaimana bila saya ingin mengajak orang untuk ikut menyudahi hoaks? Termasuk hoaks yang sangat mungkin diproduksi media arus utama. Bagaimana juga, bila yang saya ajak adalah anak-anak akhir generasi milenial dan Z, yang praktis mereka kebanyakan mengakses informasi dari internet.

Beberapa waktu lalu, tabloid Obor Rakyat diwacanakan akan terbit kembali jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kabar tersebut mencuat usai keluarnya mantan pemimpin redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dari bui.

Ketika pertarungan Pilpres 2014, tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Obor Rakyat, yang memuat tulisan bertajuk “1001 Topeng Jokowi” ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kasus ini masuk ranah hukum pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 22 November 2017 kemudian menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara untuk Setiyardi dan redaktur pelaksana Obor Rakyat Darmawan Sepriyossa.

Dalam perjalanannya, Jokowi pun kerap mengeluhkan hoaks yang menyerang dirinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, berita bohong Obor Rakyat hanya satu dari sekian banyak hoaks yang beredar di berbagai media, termasuk media sosial.

Masih segar dalam ingatan kita, kasus hoaks bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang “digoreng” kelompok Saracen.

Hoaks dan kebimbangan media

Sementara itu, di era post-truth (pasca-kebenaran) sekarang, munculnya hoaks menjadi sebuah hal yang tak terelakkan. Apalagi, kini setiap orang bisa menjadi agen produsen berita untuk dirinya, atau orang lain.

Lazimnya, era post-truth ditandai dengan publik yang abai terhadap sebuah fakta. Emosi lebih dominan.

Istilah post-truth dipopulerkan seorang dramawan dan novelis Serbia-Amerika Steve Tesich pada 1992 di The Nation, sebagai refleksi terhadap skandal Iran dan Perang Teluk. Kemudian, semakin populer saat kamus Oxford menarik post-truth dengan dua peristiwa penting, yakni keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit) dan kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Menurut peneliti media Wisnu Prasetya Utomo dalam tulisannya “Selamat Datang di Era Post-Truth” di situs Remotivi, 5 Januari 2017, media pun dilanda kebimbangan untuk menghadapi pernyataan bohong dari para politikus.

Lulusan dari Jurusan Media and Communication di University of Leeds, Inggris ini pun menyebut, kebimbangan media paling kentara saat Pilpres Amerika Serikat pada 2016. Seringnya media di sana menyiarkan kebohongan dan klaim sepihak Donald Trump, membuat dia semakin populer, dan akhirnya menang sebagai presiden.

Sebab, berita bisa diperluas di media sosial. Oleh karena itu, orang bisa saja jadi percaya.

Pada Oktober 2018 di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, saya sempat berdiskusi dengan mantan jurnalis Los Angeles Times Maggie Farley. Ketika itu, saya mengeluhkan betapa sulitnya menangkal hoaks, terutama yang menyebar di grup-grup WhatsApp.

“Ya, ini memang konsekuensi logis dari hidup di era post-truth, dan saya tak mengatakan tindakan membedakan hoaks dan kebenaran sebagai sesuatu yang mudah,” kata Maggie, kala itu.

Lantas, bagaimana bila saya ingin mengajak orang untuk ikut menyudahi hoaks? Termasuk hoaks yang sangat mungkin diproduksi media arus utama. Bagaimana juga, bila yang saya ajak adalah anak-anak akhir generasi milenial dan Z, yang praktis mereka kebanyakan mengakses informasi dari internet.

Upaya yang sulit

Pada Oktober 2018, Nieman Reports menyusun laporan tentang tantangan mengetahui apa yang nyata dewasa ini. Di dalam survei terhadap sekitar 6.000 mahasiswa Amerika Serikat dari Universitas Alaska, Universitas Texas, Universitas Michigan, dan Universitas Wellesley, didapatkan fakta, mereka merasakan kerinduan mendalam terhadap kualitas jurnalisme yang lebih baik, di tengah brutalnya informasi yang menyesaki dunia maya.

Hasil survei itu menyebutkan, sekitar 82% responden sepakat kalau berita penting dalam demokrasi. Sebanyak 63% setuju tentang pentingnya mengikuti berita terbaru. Mereka umumnya tak senang dengan banyaknya bias dalam pelaporan berita.

Sedangkan sebanyak 66% responden sepakat dengan pernyataan, “Wartawan membuat kesalahan, tapi umumnya mencoba untuk memperbaiki berita.”

Sebagai penjelajah aktif di internet, para responden mayoritas paham bahwa hoaks sudah mengikis kepercayaan mereka terhadap berita apapun yang muncul di media sosial maupun media massa. Gawatnya, hanya 14% responden yang mengaku bisa mengidentifikasi, mana informasi asli mana yang palsu.

Menurut Maggie, kesulitan warganet mengidentifikasi informasi yang benar atau palsu alias hoaks, dilatarbelakangi kerja mesin yang super canggih. Ada dua program yang berperan, yakni algoritma dan bot.

Algoritma mampu memprioritaskan hal-hal aktual dan populer, namun tak selamanya benar. Sementara bot, dibuat untuk memperkuat penyebaran informasi.

Di Twitter misalnya, bot berfungsi untuk memberi tanda suka, me-retweet, serta mengikuti akun orang tanpa mesti dioperasikan manusia.

Meski begitu, Lee Mclntyre dalam artikelnya “Fighting Post-truth” di The Humanist, 28 Februari 2018 menilai, tak banyak yang bisa dilakukan untuk melawan arus hoaks saat ini.

Menurut Farhad Manjoo dalam bukunya True Enough: Learning to Live in a Post-Fact Society (2011), solusinya hanya bijak menyeleksi informasi.

“Kita tidak boleh berasumsi bahwa klaim apapun bisa dipercaya. Kebohongan diceritakan, karena orang mengatakannya, dan seketika berubah jadi kebenaran ketika itu terus direpetisi. Sehingga, tugas kita hanya menjadi manusia yang skeptis,” tulis Manjoo dalam bukunya itu.

Maggie pun berujar, jurnalis memiliki tanggung jawab yang lebih untuk menjadi skeptis terhadap isu yang muncul. Jelas, ini pekerjaan sulit.

“Maksimal yang bisa kita lakukan hanya mengecek kembali sumber, berpikir sebelum membagi, agar tak dimanfaatkan oleh pembuat berita palsu,” ujar Maggie.

Akhirnya, mengutip kata novelis Inggris George Orwell, “Kita sekarang telah tenggelam dalam jurang di mana penyajian kembali (fakta) yang jelas adalah tugas pertama dari orang-orang cerdas.”