Aksi 22 Mei, manuver politik menggugat pilpres

Rabu (22/5) siang, tak jauh dari Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat massa aksi 22 Mei sudah berkerumun. Aksi damai berlangsung normal, tak ada gejala akan bergejolak. Di salah satu sudut, sekelompok ibu-ibu berkerumun di tepian jalan. Mereka baru saja bergantian menunaikan salat zuhur.

Nursa, salah seorang dari ibu-ibu yang ikut aksi 22 Mei mengaku diantar suaminya ke lokasi. Ia tiba pukul 10.00 WIB. Nursa mengaku datang menjadi peserta aksi bukan untuk demonstrasi, tetapi menuntut keadilan.

Baginya, dugaan pemilu curang hanya sekelumit persoalan saja. Sebagian besarnya menyangkut kemanusian. Meski begitu, Nursa mengaku baru sekali ikut aksi massa.

“Seumur hidup baru kali ini. Saya belum pernah ikut demo,” ujar Nursa ketika ditemui di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Sebelumnya, Nursa hanya melihat demonstrasi dari situs Youtube atau membacanya di portal berita. Perempuan paruh baya asal Depok, Jawa Barat ini mengatakan, ia membaca di berita, banyak anak muda yang jadi korban saat demonstrasi.

“Ada yang ditembak lehernya. Ada pula yang ditembak pahanya. Saya ingin datang dan lihat. Kalau ada yang kesusahan, saya ingin bantu,” katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (21/5) malam memang terjadi gesekan antara aparat dan massa. Aksi yang sebelumnya berlangsung kondusif, pada pukul 23.00 WIB muncul massa yang tak jelas asalnya melakukan tindakan provokatif. Kemudian, pada Rabu (22/5) dini hari, terjadi pula kerusuhan di Petamburan.

Nursa mengaku datang dengan kemauan sendiri, tak ada komando dari manapun. Nursa pun berkilah, demonstrasi karena terkait mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2019.

“Kita tidak ada sangkut pautnya dengan Prabowo maupun Jokowi. Kita hanya ingin tahu, apabila ada apa-apa ingin bantu,” tuturnya.

Senada dengan Nursa, seorang pengunjuk rasa lainnya, Bejo—bukan nama sebenarnya—tak menganggap aksi 22 Mei sebagai demonstrasi. Pria asal Bekasi, Jawa Barat ini mengatakan, dirinya ikut aksi 22 Mei demi warisan kemerdekaan Indonesia.

Bejo ingin merefleksikan perjuangan pendahulunya yang bisa memerdekakan negeri ini.

“Mengapa kita bisa salat, puasa, dan merayakan Idulfitri dengan bebas dan tenang? Itu semua karena warisan para syuhada yang syahid di medan perang untuk meraih kemerdekaan. Sehingga, kita patut menjaga warisan tersebut,” ujarnya, ditemui di lokasi yang sama.

Semakin sore, massa aksi semakin banyak berkumpul di depan Gedung Bawaslu. Sebelum massa aksi bermanuver berjalan menuju Istana Merdeka, mereka meneriakan pemilu curang.

“Kami akan terus aksi sampai elite-elite negeri ini mendengar aspirasi kami. Allahuakbar!” ujar salah seorang orator.

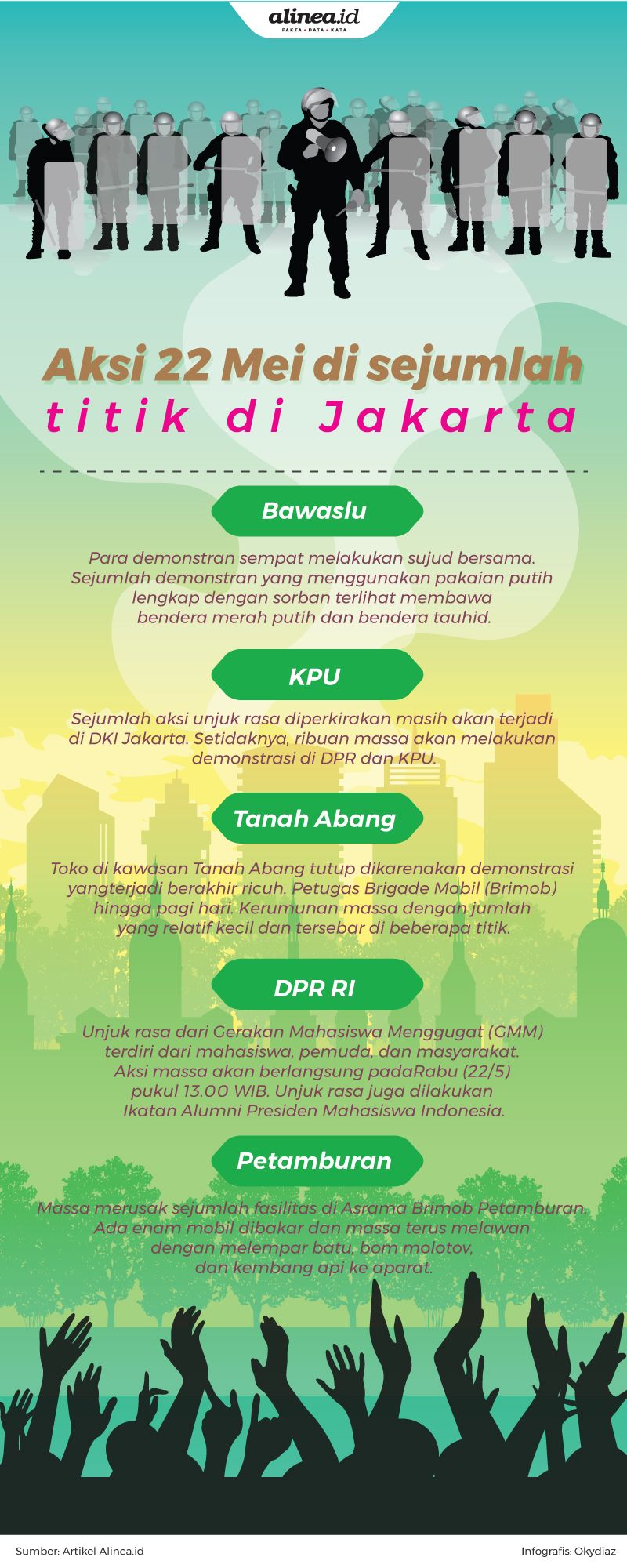

Selain di depan Gedung Bawaslu, konsentrasi massa terlihat di Petamburan, Tanah Abang, dan Slipi. Di sana, kerusuhan terjadi pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5). Bahkan, hingga Kamis (23/5) pagi kerusuhan masih berlangsung di Jalan Thamrin dan Jalan Sabang.

Rabu (22/5) siang, tak jauh dari Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat massa aksi 22 Mei sudah berkerumun. Aksi damai berlangsung normal, tak ada gejala akan bergejolak. Di salah satu sudut, sekelompok ibu-ibu berkerumun di tepian jalan. Mereka baru saja bergantian menunaikan salat zuhur.

Nursa, salah seorang dari ibu-ibu yang ikut aksi 22 Mei mengaku diantar suaminya ke lokasi. Ia tiba pukul 10.00 WIB. Nursa mengaku datang menjadi peserta aksi bukan untuk demonstrasi, tetapi menuntut keadilan.

Baginya, dugaan pemilu curang hanya sekelumit persoalan saja. Sebagian besarnya menyangkut kemanusian. Meski begitu, Nursa mengaku baru sekali ikut aksi massa.

“Seumur hidup baru kali ini. Saya belum pernah ikut demo,” ujar Nursa ketika ditemui di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Sebelumnya, Nursa hanya melihat demonstrasi dari situs Youtube atau membacanya di portal berita. Perempuan paruh baya asal Depok, Jawa Barat ini mengatakan, ia membaca di berita, banyak anak muda yang jadi korban saat demonstrasi.

“Ada yang ditembak lehernya. Ada pula yang ditembak pahanya. Saya ingin datang dan lihat. Kalau ada yang kesusahan, saya ingin bantu,” katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (21/5) malam memang terjadi gesekan antara aparat dan massa. Aksi yang sebelumnya berlangsung kondusif, pada pukul 23.00 WIB muncul massa yang tak jelas asalnya melakukan tindakan provokatif. Kemudian, pada Rabu (22/5) dini hari, terjadi pula kerusuhan di Petamburan.

Nursa mengaku datang dengan kemauan sendiri, tak ada komando dari manapun. Nursa pun berkilah, demonstrasi karena terkait mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2019.

“Kita tidak ada sangkut pautnya dengan Prabowo maupun Jokowi. Kita hanya ingin tahu, apabila ada apa-apa ingin bantu,” tuturnya.

Senada dengan Nursa, seorang pengunjuk rasa lainnya, Bejo—bukan nama sebenarnya—tak menganggap aksi 22 Mei sebagai demonstrasi. Pria asal Bekasi, Jawa Barat ini mengatakan, dirinya ikut aksi 22 Mei demi warisan kemerdekaan Indonesia.

Bejo ingin merefleksikan perjuangan pendahulunya yang bisa memerdekakan negeri ini.

“Mengapa kita bisa salat, puasa, dan merayakan Idulfitri dengan bebas dan tenang? Itu semua karena warisan para syuhada yang syahid di medan perang untuk meraih kemerdekaan. Sehingga, kita patut menjaga warisan tersebut,” ujarnya, ditemui di lokasi yang sama.

Semakin sore, massa aksi semakin banyak berkumpul di depan Gedung Bawaslu. Sebelum massa aksi bermanuver berjalan menuju Istana Merdeka, mereka meneriakan pemilu curang.

“Kami akan terus aksi sampai elite-elite negeri ini mendengar aspirasi kami. Allahuakbar!” ujar salah seorang orator.

Selain di depan Gedung Bawaslu, konsentrasi massa terlihat di Petamburan, Tanah Abang, dan Slipi. Di sana, kerusuhan terjadi pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5). Bahkan, hingga Kamis (23/5) pagi kerusuhan masih berlangsung di Jalan Thamrin dan Jalan Sabang.

Aksi massa dan pilpres

Peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo memandang, upaya untuk mengubah hasil pilpres dengan aksi massa hanya berbuntut kesia-siaan. Menurutnya, dalam sejarah pemilu di Indonesia, tak pernah ada tekanan apa pun yang bisa mengubah hasil pilpres.

"Nanti, ada pula proses di MK (Mahkamah Konstitusi). Dari pengalaman, MK juga enggak bisa ditekan-tekan. Terlebih, memang enggak pernah ada kasus tekanan berujung perubahan hasil pilpres," tutur Hermawan saat dihubungi reporter Alinea.id, Kamis (23/5).

Hermawan membandingkan Pilpres 2019 dan Pilpres 2014. Menurutnya, sengketa Pilpres 2014 wajar terjadi karena margin selisih kekalahannya tipis, hanya 3% hingga 4%. Sehingga, jika dipersoalkan masalah kecurangan, semisal kesalahan input data, bisa dipertanyakan.

"Tapi, sekarang ini selisih margin besar sekali, lebih dari 10%," ujar Hermawan.

Jika posisi marginnya besar, Hermawan pesimis kubu Prabowo-Sandi mampu mengubah hasil pilpres. Bahkan, kata dia, meski seluruh tuntutan kecurangan diterima, tetap tak akan bisa mengubah hasil pilpres. Pada 2014, tuntutan kubu Prabowo, yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa ditolak MK.

"Sekarang rasanya tidak ada cukup bukti yang kuat," kata Hermawan.

Namun, bila dibandingkan dengan kerusuhan pasca-Pilpres 2014, Hermawan mengatakan, kerusuhan lebih parah terjadi saat ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan, setiap perhelatan pemilu sejak Orde Baru, polanya sama saja. Seusai pengumuman hasil pilpres, biasanya disusul gugatan dan kerusuhan. Sehingga, aktor intelektual di baliknya mudah tertebak.

Bagi Prabowo, kata dia, hasil Pilpres 2019 ini jadi serangkaian kekalahan yang menguras banyak uangnya. Setelah Pilpres 2014, lanjut dia, Prabowo masih berharap bisa menang di Pilpres 2019. Namun, kalah pilpres tahun ini, betul-betul pukulan berat baginya.

"Yah, suruh saja dia (Prabowo) maju lagi 2024 nanti. Semoga dia bisa melupakan kerugian atas kekalahannya. Memang kayak berjudi, bisa hilang berapa triliun," kata Hermawan.

Kepentingan elite politik

Mantan aktivis 1998 Mixil Mina Munir mengatakan, jika dibandingkan, kerusuhan pada 22 Mei 2019 jelas berbeda dengan 1998. Menurutnya, saat ia masih menjadi aktivis, pada 1998 yang muncul adalah gerakan moral, sedangkan 22 Mei 2019 adalah gerakan politik.

“Gerakan moral itu didasari oleh kekecewaan masyarakat terhadap moralitas kekuasaan. Kalau gerakan politik didasari oleh keinginan atau ambisi kepentingan politik,” kata Mixil saat dihubungi, Kamis (23/5).

Dihubungi terpisah, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Derajad S Widhyharto mengatakan, aksi 22 Mei sarat kepentingan politik. Ia menilai, mereka bukan menyuarakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tetapi keadilan dalam konteks kepentingan politik.

“Momentum beriringan dengan pengumuman hasil pilpres, dampaknya adalah muncul aksi massa,” ujar Derajad saat dihubungi, Rabu (22/5).

Menurut Derajad, bila untuk kepentingan sosial, aksi massa tak akan memakai atribut identitas, seperti berpakaian seragam putih-putih, serta membawa atribut dan bendera tertentu.

Derajad mengatakan, jika aksi massa tujuannya untuk kepentingan sosial, tentu akan banyak warga hadir tanpa dikoordinasi. “Tanpa ada yang sifatnya sistematis, mereka langsung berangkat,” ucap Derajad.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi menyebut, ada empat alasan mengapa aksi 22 Mei memanas. Pertama, elite politik menggunakan narasi-narasi mengancam, seperti jihad. Kedua, mengerasnya sentimen antarcalon presiden. Ketiga, situasi politik yang ditunggangi segelintir elite.

“Jika turun ke lapangan, terlihat warnanya. Bukan hanya Islam, tetapi ada warna prodemokrasi yang memang secara prinsipil punya problem,” kata Muradi saat dihubungi, Kamis (23/5).

Keempat, terkait ketidaknyamanan dengan kebijakan politik negara masa pemerintahan Jokowi. "Di situ, ada kelompok eks HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), kelompok teror, ada kelompok prodemokrasi. Itulah yang membuat situasi dua hari terakhir menjadi makin tegang," ujar Muradi.

Menurut Muradi, membesarnya kelompok Islam radikal merupakan efek sentimen yang kian menguat. Namun, katanya, sentimen Islam radikal kini terbagi. Ada yang terakomodir di dalam HTI, teroris, dan kelompok garis keras pendukung Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Muradi menyimpulkan, aksi massa 22 Mei dipicu situasi politik, sentimen Islam, dan memontum yang pas. Menurutnya, massa dari berbagai elemen berkumpul jadi satu membangun narasi antipemerintah, dan bertujuan menjatuhkan Jokowi dari kursi kepresidenan.

Ia memetakan, aksi 22 Mei saat siang hari yang berlangsung damai di depan Gedung Bawaslu, terkesan normatif. Sementara pada malam hari, katanya, diagendakan untuk bentrok.

Muradi melanjutkan, selama dua hari (21 dan 22 Mei) aksi massa yang diarahkan antipemerintah sebenarnya sudah gagal. Sebab, kata dia, yang dibangun narasi anarkis. Massa pun berhasil diblokade di lokasi tertentu.

"Yang diblok cuma daerah situ saja (daerah-daerah bentrok). Di Kuningan, normal biasa. Semanggi juga normal biasa. Sebetulnya berusaha untuk memperluas kekacauan, tetapi gagal juga," tutur Muradi.

Muradi melihat, massa yang ada di sekitar Gedung Bawaslu, Slipi, Petamburan, dan Tanah Abang, tak sepenuhnya berbeda, tetapi beririsan.

Massa yang memantik kerusuhan, kata Muradi, berasal dari preman yang dibayar dan anak-anak muda kampung tukang tawuran. Sementara aksi massa yang damai berasal dari berbagai kalangan, bukan saja dari pendukung pasangan nomor urut 02.

“Aspirasi yang disuarakan tidak hanya tuntutan kubu Prabowo-Sandi, melainkan juga aspirasi-aspirasi kelompok lainnya,” kata Muradi.