Bahaya di balik kembalinya TNI ke medan teror

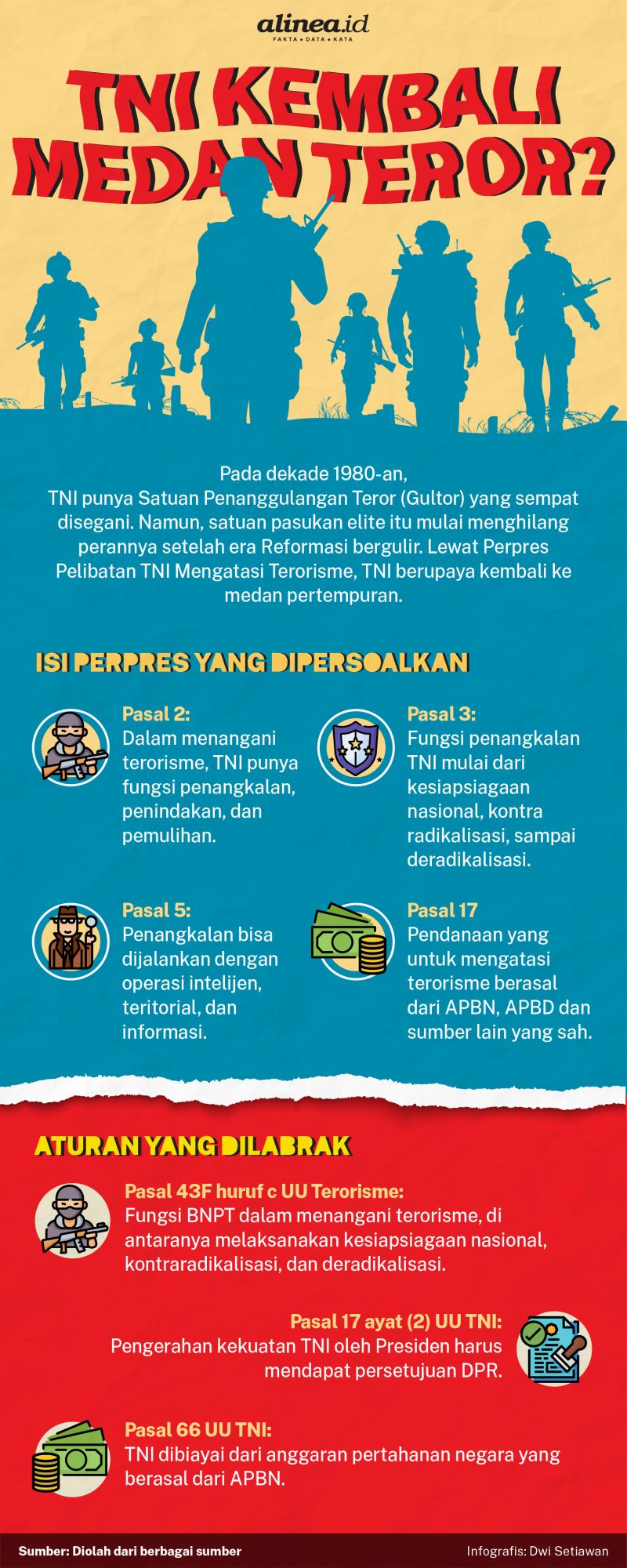

Rencana pemerintah untuk melibatkan TNI dalam menangani terorisme jalan terus. Setelah "disinggung" dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme), kini pelibatan TNI juga ditegaskan dalam Perpres. Sejak awal Mei, draf Perpres itu sudah ada di tangan DPR untuk dibahas.

Dalam draf tersebut, beragam kewenangan dianugerahkan kepada TNI di ranah pemberantasan terorisme. Pada Pasal 2, TNI disebutkan memiliki tugas yang meliputi penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Pasal 3 menjelaskan penangkalan itu meliputi kegiatan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, dan operasi lainnya.

Tak hanya itu, anggaran khusus pun disiapkan untuk kerja-kerja TNI di medan tempur melawan terorisme. Dalam draf regulasi yang saat ini bernama "Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme" itu, anggaran penanganan terorisme TNI disebut tak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari APBD dan sumber-sumber anggaran lainnya yang legal.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) Choirul Anam menyebut isi draf itu melabrak sejumlah substansi dalam UU Terorisme dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (UU TNI). Untuk anggaran misalnya, UU TNI jelas menegaskan bahwa TNI dibiayai anggaran pertahanan yang bersumber dari APBN.

Choirul memandang pelibatan TNI dengan beragam kewenangan tersebut juga melanggar sistem peradilan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia. Isi draf tersebut, kata dia, seolah menempatkan TNI sebagai aparat penegak hukum.

"Sedangkan Perpres pelibatan TNI ini tidak mencerminkan itu (sistem peradilan pidana). Jadi, Perpres ini berbeda jauh dengan UU induknya alias bertentangan dengan induknya sendiri. Sebab apa kewenangan TNI," ucapnya kepada Alinea.id, Jumat (15/5).

Choirul juga menyoroti deretan pasal bermasalah di draf Perpres tersebut. Menurut dia, kewenangan TNI yang begitu luas dalam draf Perpres bisa memicu pelanggaran HAM di kemudian hari. Apalagi, TNI seolah bergerak di luar sistem peradilan pidana.

"Kalau di UU terorisme itu clear ditujukan hanya untuk penegakan hukum. Operasi informasi, misalnya, itu rawan penyalahgunaan penyadapan. Di UU terorisme, penyadapan itu mesti dilakukan oleh kepolisian dan harus mendapat otoritas dari pengadilan. Lalu operasi teritorial dan semacamnya itu. TNI bisa nangkep orang tanpa ada proses hukum yang jelas," ujar Choirul.

Menurut Choirul, isi draf Perpres juga kontradiktif dengan substansi UU TNI. Dalam UU TNI, pelibatan TNI disebutkan dalam pemberantasan terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Perbantuan hanya bersifat sementara dan harus melalui keputusan Presiden dan DPR.

Namun, kewenangan-kewenangan yang diberikan terhadap TNI dalam Perpres justru bersifat permanen. "Pelibatan TNI sifatnya harus ad-hoc bukan permanen. Penangkalan, penindakan, dan pemulihan itu permanen semua," imbuh Choirul.

Jika tidak direvisi, Choirul khawatir, akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan lembaga-lembaga lainnya. Terlebih, UU Terorisme jelas menyatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri sebagai leading sector dalam penanggulangan terorisme. "Jadi, Perpres ini tidak perlu. Yang perlu adalah membuat UU Perbantuan," ujar dia.

TNI sebelumnya memang pernah aktif di medan "perang" melawan terorisme. Pada dekade 1980-an, TNI punya Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) yang disegani. Itu merupakan satuan antiteror pertama di Indonesia.

Satgultor didirikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang ketika itu berpangkat mayor infanteri. Pada mulanya, satuan itu dibentuk dengan nama Satuan Anti Teror Detasemen 81 Kopassandha dan beranggotakan pasukan yang membebaskan Garuda DC-9 Woyla dari penyanderaan kelompok teroris di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand pada 31 Maret 1981.

Tidak seperti satuan lainnya, Sat-81 yang berada di bawah naungan Kopassus itu memiliki misi untuk 'tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat'. Satuan itu memiliki spesialisasi di bidang intelijen, kontraintelijen, perang kota, dan penanggulangan teror.

Salah kaprah pelibatan TNI

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mencium ada upaya mengembalikan peran-peran TNI di ranah sipil dalam pelibatan militer menangani kasus-kasus terorisme. Terlebih, kewenangan yang diberikan terhadap TNI terkesan mencakup semua aspek penanganan terorisme.

"Perpres ini dapat menarik peran militer seperti pada masa Orde Baru. Dengan dalih dan alasan terorisme, TNI dapat terlibat dalam menjaga keamanan dalam negeri kembali dengan operasi mandiri," jelas Al Araf kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.

Operasi-operasi itu, kata Al Araf, bakal membahayakan kebebasan sipil dan potensial melanggar HAM. Pasalnya, TNI tidak bergerak dalam kerangka sistem peradilan kriminal yang berlaku saat ini. Isi draf Perpres sama sekali tidak menyinggung pertanggungjawaban TNI.

"Maka, draf Perpres ini menjadi sangat berbahaya jika diterapkan pada masyarakat di dalam negeri. Jika terjadi kesalahan dalam operasi, maka pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas dan akan menimbulkan impunitas," ujar dia.

Al Araf juga mengkritik minimnya pendefinisian dan pembatasan kewenangan-kewenangan dalam draf Perpres tersebut. "Operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya sangat karet dan multitafsir. Dengan kewenangan penindakan yang luas, ruang batas gerak TNI dari hulu sampai hilir sangat berbahaya sekali," ujarnya.

Jika ngotot ingin melibatkan TNI, ia menyarankan agar pemerintah dan DPR merombak draf Perpres itu. Pelibatan juga harus ditempatkan sebagai opsi terakhir. "Yakni, bila eskalasi ancaman terorisme meningkat dan meluas di mana kapasitas penegak hukum sudah tak bisa lagi mengatasinya," ujar dia.

Karena merupakan aturan UU Terorisme, Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI) M Syauqillah menjelaskan Perpres tersebut tidak bisa ditolak. Namun demikian, ia sepakat kewenangan-kewenangan TNI dalam draf Perpres itu perlu dirinci dan dibatasi.

"Untuk mengetahui porsi TNI di setiap penanganan tindak pidana terorisme. Soal nomenklatur nama istilah penangkalan dan juga pemulihan itu harus jelas. Kalau tidak tegas, nanti di lapangan akan menjadi kendala," ujarnya.

Ia mencontohkan kewenangan pemulihan yang kini juga ada di tangan TNI. Padahal, pemulihan atau secara spesifik diringkus dalam terminologi deradikalisasi selama ini merupakan kewenangan dari BNPT.

"Itu harus jelas TNI terlibat di mana, di saat menjadi warga binaankah atau nonwarga binaan atau setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan," kata Syauqillah.

Harmoninasi antarlembaga yang berwenang menangani terorisme, lanjut Syauqillah, tak cukup diselesaikan dengan istilah koordinasi. Menurut dia, koordinasi kerap tidak efektif di lapangan lantaran setiap instansi cenderung mengedepankan ego sektoral.

"Jadi, rancangan Perpres ini perlu disinkronkan dengan norma-norma hukum lain. Bagaimana dia disinkronisasi dengan UU Hak Asasi Manusia, UU Polri, UU TNI, dan juga dengan UU Terorisme," jelas dia.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto setuju isi draf Perpres dikaji kembali. Menurut dia, keterlibatan TNI tidak punya tempat dalam kerangka sistem peradilan pidana yang selama ini dipakai untuk menangani kasus-kasus terorisme.

"Upaya-upaya penanganan terorisme selama ini merupakan tugas dari Polri dalam fungsi utamanya sebagai bagian dari criminal justice system atau sebagai penegak hukum. Bukan malah memasukkan operasi TNI sebagai bagian dari criminal justice system. Itu salah kaprah," ucap dia.

Menurut Didik, pelibatan TNI seharusnya tetap ditempatkan dalam konsep perbantuan. Opsi itu pun hanya boleh dipilih ketika memang kasus-kasus terorisme yang terjadi tidak bisa lagi ditangani oleh Polri.

"Terorisme adalah bentuk tindak pidana, maka penanganannya menjadi bagian criminal justice system. Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme hanya berupa bantuan personel. Terorisme bukan menjadi domain kewenangan TNI secara kelembagaan," ucapnya.

Ruang diskusi dan revisi masih terbuka

Kepada Alinea.id, Tenaga Ahli Utama Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan isi draf Perpres yang kini ada di tangan DPR tidak bersifat mutlak. Pemerintah masih membuka ruang dialog dan revisi.

Terkait alokasi anggaran yang dianggap tak sesuai bunyi UU TNI dan berpotensi disalahgunakan, misalnya. Meski menilai pendapat itu berlebihan, ia mengaku, bakal menampung kritik dari masyarakat sipil.

"Prinsip ini bisa dilihat sebagai penjabaran dari UU TNI dengan prinsip transparan dan akuntabel. Tapi, kembali lagi ini merupakan ruang yang masih bisa didiskusikan untuk memastikan pelibatan TNI tetap dalam koridor hukum yang berlaku," ujar dia.

Rumadi menjelaskan pemerintah berpatokan pada regulasi yang sudah ada dalam menyusun isi Perpres. Ia mencontohkan frasa penangkalan yang dicomot tim penyusun draf itu dari substansi Pasal 43 huruf I ayat (2) UU TNI.

"Dalam UU TNI, dikenal istilah penangkalan. Tapi ada yang mengusulkan, tidak perlu menggunakan kata penangkalan. Sebab, UU Terorisme tidak mengenal kata penangkalan. Yang dikenal pencegahan," ucapnya.

Ia juga menepis anggapan pelibatan TNI dalam menangani terorisme bakal bikin kacau sistem peradilan pidana. Menurut Rumadi, TNI tidak bisa memproses hukum para terduga teroris yang mereka tangkap dalam operasi-operasi yang dilakukan TNI.

"Semangat pemerintah tak akan keluar dari prinsip criminal juctice system. Jika TNI menangkap teroris, dia tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri, tapi harus diserahkan ke Polri," jelas Rumadi.

Terkait dorongan agar keterlibatan TNI hanya bersifat ad-hoc, Rumadi mengatakan, belum ada pembahasan ke arah itu. Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan masukan tersebut dibahas dan diadopsi.

"Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, tidak ada pengaturan soal TNI harus turun dalam kondisi tertentu. Tapi, jika dipandang penting untuk menjaga supremasi sipil sebagaimana yang juga disebutkan dalam UU TNI, hal ini masih terbuka untuk didiskusikan," kata dia.

Ditanya soal isi draf Perpres, Minggu (17/5) lalu, Sekretaris Utama BNPT Adang Supriyadi irit bicara. Kepada Alinea.id, Adang mengatakan belum bisa berkomentar karena isi draf belum disepakati semua pemangku kepentingan.

Sejauh ini, Adang juga belum melihat ada poin-poin khusus di dalam draf yang isinya berbenturan dengan tugas dan fungsi BNPT. Ia juga membuka peluang kerja sama lembaganya dengan TNI dalam menanggulangi terorisme. "Kami pernah memperjuangkan kerja sama dalam hal pencegahan," kata dia.