Belenggu regulasi dalam praktik penyehat dan pengobatan tradisional

Nada bicara Ketua Umum Forum Induk Pengobat Tradisional Indonesia (FIPTI) Brury Mahendra tampak sendu, ketika menceritakan tak sedikit penyehat tradisional—orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris, dengan pengetahuan dan keterampilan dari pengalaman turun temurun atau pendidikan nonformal—yang patah arang.

Brury bilang, mereka ada yang banting setir menjadi pengemudi ojek daring, kuli, dan petani. Secara umum, penyehat tradisional atau alternatif melakukan praktik menggunakan metode, seperti pijat, bekam, jamu, atau herbal.

“Banyak pengobat tradisional itu patah harapan. Artinya, buat apa mendalami pengobatan tradisional kalau kita enggak boleh berpraktik,” kata Brury saat dihubungi Alinea.id, Kamis (10/6).

Alih profesi kolega Brury itu, katanya, disebabkan ada kekangan regulasi yang membatasi ruang gerak usaha pengobatan tradisional. Pria yang 13 tahun melakoni usaha obat tradisional itu pun mengaku ikut merasakan dampaknya. Ia mengatakan, pernah dipersulit menjalankan bisnisnya oleh Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa Barat.

“Saya rekrut dokter dua orang di klinik. Mau izin sebagai terapi bekam. Tapi engak boleh oleh dinas kesehatan,” ujar pemilik PT Herbal Insani itu.

Alasannya, yang ingin direkrut Brury adalah dokter, yang secara aturan tak boleh melakukan pengobatan tradisional. Seorang dokter yang ingin mempraktikkan pengobatan tradisional, kata dia, harus melepaskan gelar dokternya.

Risau penyehat tradisional

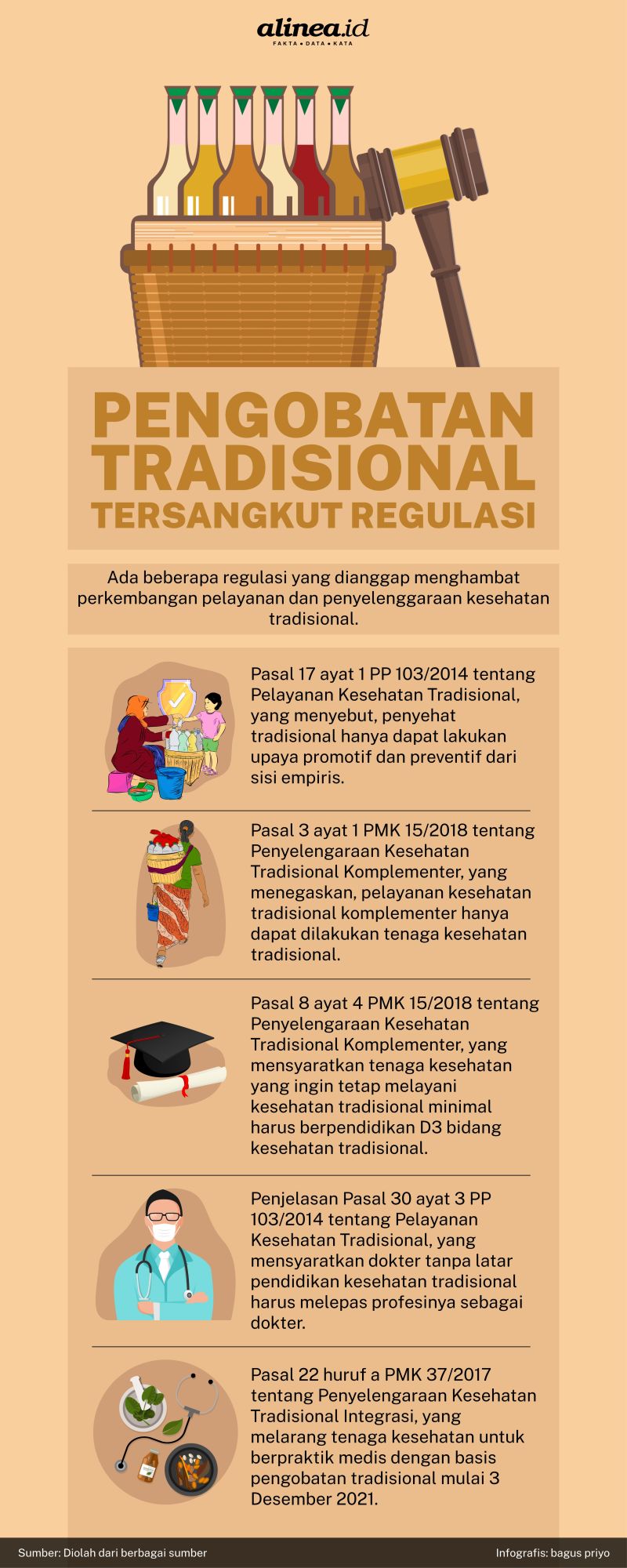

Aturan terkait pelarangan tersebut tercantum dalam Pasal 30 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Beleid tersebut menyatakan, tenaga kesehatan empiris yang punya kemampuan pengobatan tradisional, harus melepaskan profesinya sebagai tenaga kesehatan.

Kebijakan tersebut, menurut Brury, tak hanya menyengsarakan pengusaha yang fokus pada pengobatan tradisional. Namun juga masyarakat yang menggantungkan asa kesehatan di bidang tradisional, seperti herbal.

“Dilema jadinya. Kita ingin nolong orang, tetapi cara nolong kita dilarang pemerintah,” tuturnya.

Selain klausul soal pelarangan tenaga kesehatan yang ingin berpraktik dengan metode tradisional, PP yang diteken Presiden Joko Widodo pada 3 Desember 2014 tersebut juga dianggap menyisihkan pelaku usaha di sektor kesehatan tradisional. Ketentuan yang dianggap merugikan, kata Brury, yakni Pasal 17 ayat 1, yang cuma memberi kewenangan para penyehat tradisional untuk melakukan tindakan medis kepada pasien sebatas upaya promotif dan preventif.

“Padahal, pasien yang datang ke klinik kita itu mencari pengobatan alternatif karena di rumah sakit sudah jenuh atau terlalu mahal,” ujarnya.

“Lambat laun pengobatan tradisional ini bukan malah berkembang, tetapi makin berkurang. Ada yang ditakut-takuti oleh aturan itu.”

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradsional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Inggrid Tania mengakui, memang terdapat pola untuk menyingkirkan para penyehat tradisional dan dokter yang berpraktik basis tradisional, lewat sejumlah regulasi.

Di samping aturan yang terdapat dalam PP 103/2014, ada aturan lain yang menurut Inggrid ikut berperan mendegradasi peran penyehat tradisional, yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Pelayanan kesehatan tradisional komplementer merupakan penerapan kesehatan yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural untuk memberi manfaat dan keamanan pada pasien. Di dalam Permenkes 15/2018 terdapat profesi yang mengurus pelayanan kesehatan berbasis tradisional, yakni tenaga kesehatan tradisional (nakestrad).

Pasal 3 ayat 1 Permenkes 15/2018 menyebut, pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional komplementer hanya dapat dilakukan nakestrad. Sedangkan Pasal 8 ayat 4 mensyaratkan, bila ingin menjadi nakestrad setidaknya harus lulus pendidikan tinggi paling rendah diploma tiga (D-3) bidang kesehatan tradisional.

“Cuma masalahnya, sekolah kan enggak gratis. Sudah gitu, sekolah D-3 itu baru ada dua universitas,” ujar Inggrid saat dihubungi, Senin (7/6).

Universitas yang menyediakan studi D-3 tersebut, tutur Inggrid, hanya ada di Program Studi Pengobat Tradisional (Battra) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), Surabaya dan Program Studi Jamu di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Surakarta.

“Sedangkan penyehat tradisional kan ada banyak. Di Indonesia ada ribuan,” katanya.

Lebih lanjut, Inggrid menuturkan, berbagai regulasi tersebut merupakan sebuah “proyek” yang melahirkan profesi baru, yakni nakestrad berpendidikan D-3. “Karena saya kenal dengan pembuat regulasinya, jadi saya tahu motifnya,” ucap Inggrid.

Tak hanya membuat sistem pendidikan dan jenjang pekerjaan bagi nakestrad, motif pembatasan ruang gerak pengobatan kesehatan alternatif juga bertujuan membuat fasilitas pelayanan kesehatan baru berbasis tradisional, yang dinamakan griya sehat.

Griya sehat tercantum dalam Pasal 11 ayat 2 Permenkes 15/2018, yang menerangkan bahwa tempat pelaksanaan pengobatan tradisional oleh nakestrad dilakukan di griya sehat. Menurut Inggrid, griya sehat adalah fasilitas kesehatan khusus pelayanan tradisional dengan jamu atau obat herbal.

“Nah, yang praktik di situ juga hanya boleh nakestrad. Dokter dan penyehat tradisional enggak boleh,” ujarnya.

“Kalau dokter mau praktik di griya sehat, dia pindah profesi jadi nakestrad. Jadi turun kelas juga, dianggap D-3 kalau mau beri jamu atau obat herbal.”

Kesedihan Inggrid bertambah karena rencananya kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan penyehat tradisional dan tenaga kesehatan akan resmi dilarang tahun ini. Hal itu diatur dalam Pasal 22 huruf a Permenkes Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

Bunyi lengkap aturan tersebut, yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional integrasi yang dilakukan tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan tradisional di rumah sakit dan puskesmas, tetap dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi paling lambat hingga 3 Desember 2021.

Potensi yang tak boleh disia-siakan

Menanggapi masalah ini, Kepala biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati mengatakan, segala klausul dalam Permenkes 37/2017 dan Permenkes 15/2018 bersifat tentatif. Para tenaga kesehatan yang memiliki keahlian pengobatan tradisional, katanya, masih dapat melakukan praktik pengobatan di fasilitas kesehatan hingga kebutuhan nakestrad mencukupi.

“Sampai saat ini jumlah nakestrad masih terbatas dan belum bisa memenuhi kebutuhan ketersediaan di rumah sakit dan puskesmas,” ujar perempuan yang akrab disapa Wiwid ini ketika dihubungi, Sabtu (12/6).

Langkah tersebut, tutur Wiwid, untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan tradisional empiris, seperti yang diatur dalam salah satu klausul Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

“Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang aman dan bermanfaat,” tuturnya.

Selanjutnya, Wiwid menerangkan, pihaknya tengah merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 121/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal.

“Rancangan ini akan menjadi acuan penyelenggaraan obat tradisional yang dapat dimanfaatkan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional,” ujar Wiwid.

Anggota Komisi IX DPR, Darul Siska mengatakan, pihaknya bakal memanggil Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk membahas polemik pembatasan ruang gerak para penyehat tradisional dan dokter.

“Tujuannya, agar tercipta pelayanan kesehatan yang luas dan mandiri,” ujar Darul saat dihubungi, Jumat (11/6).

“Apalagi Indonesia memiliki banyak spesies tanaman dan hewan yang berkhasiat untuk dikembangkan mencegah dan mengobati penyakit.”

Ihwal pelayanan kesehatan tradisional yang akan dilarang bagi para dokter yang punya kapasitas pengobatan tradisional pada 3 Desember 2021, politikus Partai Golkar itu menilai, Kemenkes perlu merespons kegelisahan para tenaga kesehatan tersebut.

“Komisi IX membuka diri untuk menerima masukan dari pihak terkait, agar dapat memahami secara komprehensif tentang kebijakan dan dampak Permenkes (15/2018) tersebut,” ujar Darul.

Terkait obat tradisional, memang tak bisa dimungkiri Indonesia kaya bahan dari alam. Dalam diskusi secara virtual bertajuk “Pengembangan Jamu Dokter: Mau Dibawa Ke Mana?” pada Minggu (30/5), Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih menilai, potensi tumbuhan untuk dijadikan bahan pengobatan tradisional terbilang besar.

“Potensi itu amat disayangkan bila tidak dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan menjadi obat atau jamu,” kata Daeng.

Di sisi lain, Brury berharap, pemerintah bisa menerbitkan kebijakan yang tidak menganaktirikan pelaku pengobatan dan penyehat tradisional. Langkah itu, menurut dia, bisa tercapai jika pemerintah dapat memulihkan tugas dan wewenang penyehat tradisional, seperti diizinkan melakukan tindakan medis dan upaya kuratif atau mengobati.

“Misalnya dilarang karena kompetensinya belum cukup, ya dibolehkan saja mengobati kasus ringan. Jangan pukul rata, semuanya dilarang,” ujar Brury.

Sementara itu, Inggrid mengatakan, profesi pemanfaatan pengobatan tradisional sangat potensial bagi pelaku usaha kesehatan dan pasien. Sebab, metode ini telah lama dianut nenek moyang kita.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu mengatur tugas dan wewenang para penyehat tradisional, dokter, dan nakestrad supaya tercipta sistem yang baik bagi kesehatan dan ekonomi.

“Misalnya penyehat tradisional wewenangnya sampai mana, nakestrad wewenangnya sampai di mana,” tutur dia.

“Nanti kalau ada penyakit tertentu, dirujuk ke dokter. Jadi ada mekanisme seperti itu.”