Beres-beres parkir semrawut di Jakarta ala Ali Sadikin

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendengar keluhan warganya soal parkir kendaraan sembarangan. Ia mengimbau, pemilik kendaraan pribadi wajib punya garasi. Pemkot Solo pun akan melarang warga memarkir mobil di jalan lingkungan.

Di Depok, Jawa Barat, pemkot setempat juga tengah sibuk menyusun draf konsep penanganan penertiban parkir. Upaya itu dilakukan supaya pengendara bermotor tertib dan tak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir. Pemkot pun akan menyediakan kantong parkir di kawasan Margonda, yang selalu padat kendaraan.

Selain kemacetan, ketersediaan lahan parkir merupakan masalah yang selalu menghantui kota-kota besar. Saat Jakarta sedang membangun ke arah kota metropolitan pada 1970-an, Gubernur Ali Sadikin pun dibuat pusing dengan masalah parkir.

“Bang jago” kuasai parkir

Pada 1968, setahun setelah dilantik jadi Gubernur Jakarta, Ali Sadikin resah dengan problem tempat parkir di Ibu Kota. “Masalah parkir di Jakarta ini masih belum juga terpecahkan,” kata Bang Ali, dikutip dari Ekspres, 14 Juni 1970.

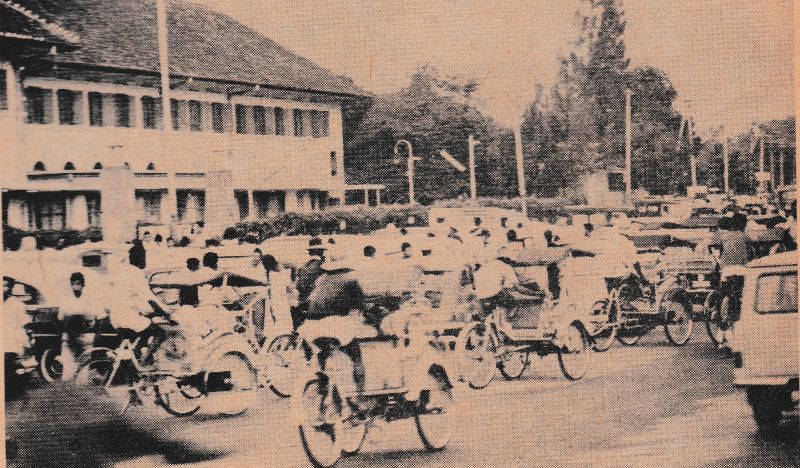

Keadaan semrawut dipotret Ekspres di antara Jalan Senen Raya-Salemba, Jakarta Pusat. Para pejalan kaki dirampas haknya berjalan di trotoar yang dipenuhi pedagang, warung-warung, dan tukang loak.

Becak-becak dan gerombolan bemo di parkir di pinggir jalan. Di depan Rumah Sakit St. Carolus di Jalan Salemba Raya, jika jam besuk tiba, mobil-mobil berhenti diparkir di pinggir jalan. Hal itu menimbulkan kemacetan yang parah.

Titik kemacetan yang berpangkal dari parkir kendaraan sembarangan, juga dilaporkan Tempo, 27 Maret 1971 terjadi di sekitar sekolah yang ada di Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat; Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat; dan Jalan Barito II, Jakarta Selatan. Parkir di pinggir jalan pun terlihat di sekitar Gedung Wanita, Jakarta Timur; Gedung CTC, Jakarta Pusat; Pintu Besi, Jakarta Pusat; dan Pancoran, Jakarta Selatan.

“Masalah ini bisa timbul karena, selain gedung departemen dan pasar yang punya pekarangan luas untuk parkir, maka hampir semua gedung di Jakarta yang bersangkut-paut dengan kepentingan umum ternyata tidak menyediakan pekarangan luas untuk parkir,” tulis Tempo.

Penambahan jalan-jalan baru yang tak sebanding dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, jadi faktor lain masalah lahan parkir. Dalam Bang Ali: Demi Jakarta, 1966-1977 (1992), Ali mengatakan, tahun 1970 jumlah tambahan kendaraan bermotor mencapai 220.000 lebih. Lalu, pada 1972, sudah nyaris 300.000. Dan, pada 1976, jadi 560.000. Kenaikan jumlah kendaraan itu rata-rata lebih dari 16,5%, tak seimbang dengan penambahan jalan-jalan yang hanya 4%.

“Kebiasaan importir-importir mobil Indonesia untuk main impor mobil semaunya sendiri akhirnya menimbulkan problem lalu lintas baru,” tulis Ekspres, 16 Februari 1973.

Di sisi lain, keberadaan parkir-parkir liar yang jadi biang keladi kemacetan Jakarta merupakan lahan basah bagi para penguasa daerah itu. Misalnya, Aiptu Dalil yang sejak 1966 “diangkat” pemerintah Jakarta Pusat memegang parkir di St Carolus. Dikutip dari Tempo, 27 Maret 1971, pengangkatan itu sesuai dengan dalil pemerintah bahwa borongan parkir diserahkan kepada orang-orang yang tinggal dekat lokasi parkir.

“Sebagai imbalan dari kekuasaan yang diberikan, ia harus setor Rp1.000 tiap bulan ke kas Jakarta Pusat. Di samping itu, ia harus bayar honor 12 orang petugas parkir,” tulis Tempo.

Penguasa-penguasa parkir ini, tak cuma harus membagi uang hasil jasa kepada beberapa orang yang membantunya. “Bapak-bapak dari Koramil biar enggak tugas secara khusus di parkir, dapat bagian juga Pak,” kata penguara parkir bernama Ajat kepada Tempo, 27 Maret 1971, yang megang parkir bioskop Krekot, Jakarta Pusat.

Menurut Tempo, pekerjaan tukang parkir di Jakarta sebagian besar adalah profesi turun-temurun. Mereka memungut uang parkir tanpa karcis resmi dari Pemda DKI Jakarta.

“Para pengusaha parkir terus memanfaatkan kekuasaan mereka, memunguti uang parkir sebanyak-banyaknya,” tulis Tempo.

Kabar tak sedap sampai ke telinga Ali, soal keberadaan para “bang jago” penguasa parkir. Ali mendengar, ada pengemudi mobil yang babak belur dikeroyok tiga orang tukang parkir di depan sebuah toko Jalan Krekot, Jakarta Pusat. Mobilnya juga ringsek.

“Yang jadi soal, uang parkir. Dikasih Rp100, tak ada kembalinya. Dikasih Rp15, tukang parkir marah-marah. Maunya ia dikasih Rp25. Maka terjadilah ribut-ribut,” tutur Ali dalam Bang Ali: Demi Jakarta, 1966-1977.

Menurut pengakuan Ali, kabar buruk semacam itu ia dengar nyaris setiap hari. “Tak sedikit orang yang marah-marah karena soal kecil sewaktu memarkir kendaraan,” kata Ali.

Ali memperkirakan, awal 1970-an ada 100.000 mobil diparkir setiap hari. Pungutannya, sekali parkir Rp25.

Ali tak tinggal diam. Ia terus memikirkan sistem yang tepat, demi membenahi problem parkir di Jakarta. Ia pernah menawarkan kepada pengusaha parkir swasta, lahan di pinggir Kali Ciliwung sebagai tempat parkir mobil.

“Tapi, tak ada yang memajukan lamaran,” katanya.

Gagalnya sistem monopoli

Dalam buku Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1966-1977 (1977), Ali memaparkan tiga ide utama menertibkan parkir di Jakarta. Pertama, mengupayakan peningkatan jumlah kendaraan umum, seperti bus, taksi, bemo, helicak, minicar, dan bajaj.

“Dengan cara ini, kebutuhan tempat parkir diharapkan akan berkurang karena mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” tulis Ali.

Kedua, menyediakan tempat parkir di luar jalan, terdiri dari parkir taman di daerah terbuka dan bangunan parkir bertingkat tinggi di pusat kota. Ketiga, mengatur cara memarkir kendaraan di pinggir jalan, yang sejajar sumbu jalan dan parkir serong terhadap sumbu jalan.

Ide itu yang diterapkan PT Parkir Jaya. PT Parkir Jaya ditunjuk Ali sebagai pengelola tunggal urusan parkir di Ibu Kota. Perusahaan tersebut mulai memegang kendali monopoli parkir sejak 1 April 1972. Kontrak monopoli parkir itu dalam jangka lima tahun, dengan ketentuan bisa diperpanjang atau dibatalkan.

“PT Parkir Jaya berhak mengadakan pengelolaan pelataran parkir dan pemungutan retribusinya,” ujar Ali.

Sejak 15 Mei 1972, tulis Tempo edisi 27 Mei 1972, diperkenalkan tanda bukti pembayaran retribusi alias karcis parkir yang dikeluarkan Dinas Pajak dan Pendapatan DKI.

“Ciri khas dari karcis parkir ini adalah lambang Pemerintah DKI Jakarta yang tertera jelas di atasnya,” tulis Tempo.

“Ada tiga jenis, karcis merah (Rp15) untuk sepeda motor, karcis biru (Rp25) untuk mobil, dan karcis jingga (Rp50) untuk truk dan bus.”

Menurut Ali, retribusi parkir menjadi sumber keuangan yang cukup besar bagi Jakarta. Kurang empat tahun berjalan, kata Ali, sumbangan ke kas Pemda DKI meningkat.

Demi memuluskan langkah membenahi parkir, konsolidasi dengan para penguasa parkir pun dilakukan. Mereka diajak bergabung dengan PT Parkir Jaya. Dalam laporan Tempo, 27 Mei 1972 disebutkan, 1.500 orang tukang parkir dan 120 orang pengawas dipekerjakan PT Parkir Jaya.

Menurut Direktur Utama PT Parkir Jaya, RAP Soerjokoesoemo, pihaknya juga menggandeng tokoh parkir terkenal bernama Samin, yang mampu mengumpulkan uang parkir Rp6 juta dalam sebulan. Termasuk merekrut tukang pukul yang dimanfaatkan sebagai pasukan pengamanan oleh Samin dan kawan-kawannya.

“Semua petugas-petugas parkir yang dulu ditampung oleh kami,” ujar Soerjokoesoemo kepada Tempo.

Sistem parkir berdasarkan jam mulai berlaku awal Oktober 1972, di titik-titik yang sudah terpasang rambu-rambu parkir. Dinukil dari Kompas, 1 November 1972, sejak diberlakukan sistem parkir per jam, sekitar 40.000 lembar karcis terjual setiap hari. Kecuali pelataran pasar, bioskop, dan hotel, PT Parkir Jaya menguasai tempat parkir yang ada di semua wilayah DKI.

Siasat PT Parkir Jaya untuk menertibkan pemilik kendaraan memarkir di tempat yang sudah ditentukan terlihat muluk ketika diadakan karcis parkir berhadiah. Strategi ini diizinkan Ali dan mulai beredar pada 10 Oktober 1972 hingga 10 Januari 1973.

Kompas melaporkan, untuk karcis harian tersedia hadiah 1 berupa sepeda motor Honda 90 cc senilai Rp150.000, hadiah 2 skuter matik merek Lambretta mini senilai Rp50.000, hadiah 3 sepeda merek Phoenix senilai Rp25.000, dan 10 hadiah hiburan ban mobil senilai Rp50.000.

Untuk karcis berlangganan, hadiah 1 mendapat Lambretta mini senilai Rp50.000, hadiah 2 radio mobil senilai Rp35.000, hadiah 3 aki mobil senilai Rp15.000, dan 10 hadiah hiburan ban mobil senilai Rp50.000.

Menurut Kompas, sasaran yang hendak dicapai dari karcis berhadiah, yakni berusaha mendidik warga agar menggunakan tempat parkir secara tertib dan setiap pungutan parkir masuk ke kas PT Parkir Jaya, bukan kantong pribadi petugas parkir.

“Ini penting karena ada kewajiban perusahaan (PT Parkir Jaya) menyetor Rp240 juta per tahun kepada Pemerintah DKI,” tulis Kompas.

Meski begitu, seiring waktu, menurut Ali dalam Gita Jaya, PT Parkir Jaya mengalami hambatan dalam melakukan pengelolaan perparkiran, terutama bidang prosedur.

Sebagian besar tukang parkir dari PT Parkir Jaya pun mulai bersikap "semau gue". Dilaporkan Kompas, 14 Desember 1973, mereka sampai berani memperlakukan pelanggan seenaknya di beberapa tempat.

Misalnya, di Jalan Pasar Baru, jam parkir tak tercantum di karcis. Hal itu dipakai sebagai modus memeras pelanggan.

“Biar hanya parkir sebentar, langganan diharuskan membayar Rp100 minimal, yakni (seharga) tarif parkir mobil untuk dua jam,” tulis Kompas.

Di Jalan Sabang, tukang parkir tak mau memberi karcis, tetapi menuntut pembayaran. Sebab, di karcis ada undian berhadiahnya. Gejala itu, tulis Kompas, ditemui di beberapa tempat lainnya.

“Lain daripada itu, tukang-tukang parkir itu ada yang tidak mau mengenakan seragam Parkir Jaya,” tulis Kompas.

Di penghujung masa jabatannya sebagai gubernur pada 1977, Ali mengambil keputusan membentuk Otorita Pengelolaan Parkir Pemerintah DKI Jakarta. Keputusan itu sekaligus memutus kerja sama dengan PT Parkir Jaya.

Sebagai proyek percontohan, ia membentuk Badan Pelaksana Otoritas Pusat Perdagangan Blok M Kebayoran Baru. Kata Ali dalam Gita Jaya, badan ini antara lain bertugas mengkoordinasikan pengaturan parkir pada pusat perdagangan tersebut.

“Lalu, pelaksanaan parkir masuk ke kas wali kota untuk digunakan pembiayaan operasi di daerah masing-masing, termasuk biaya penertiban dan keamanannya,” ujar Ali dalam Bang Ali: Demi Jakarta, 1966-1977.