Efek jera bagi para pelaku perdagangan anak

Akhir Januari 2020, Polda Metro Jaya membongkar sindikat perdagangan dan eksploitasi anak di bawah umur di Penjaringan, Jakarta Utara. Kepolisian menangkap enam pelaku, yang mempekerjakan 10 anak perempuan untuk melayani pria hidung belang di tempat hiburan malam, Café Khayangan. Hal ini menambah daftar panjang kasus perdagangan dan eksploitasi anak di Indonesia.

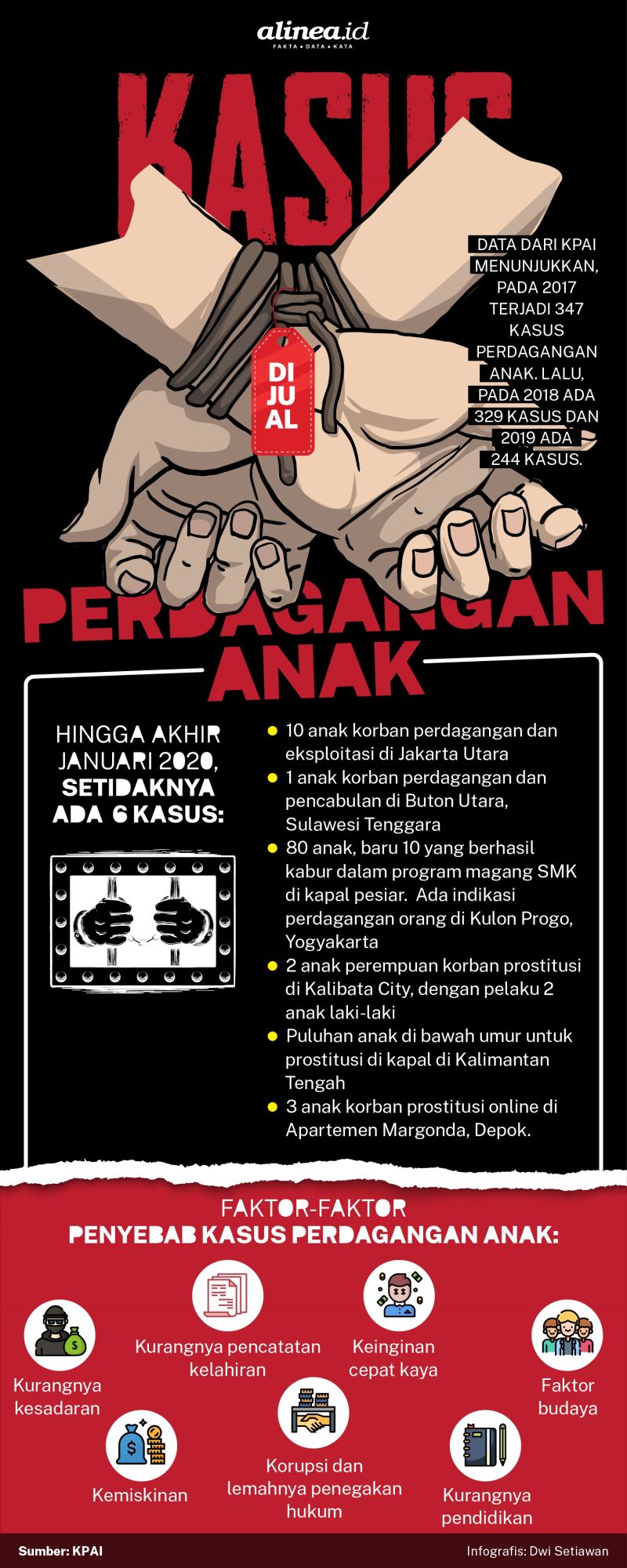

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah mengatakan, hingga akhir Januari tahun ini, sudah ada enam kasus perdagangan anak yang terlapor.

Selain kasus perdagangan dan eksploitasi di Jakarta Utara, ada kasus satu anak korban perdagangan dan pencabulan di Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Lalu, 80 anak dengan 10 anak berhasil kabur di dalam program magang SMK di kapal pesiar. Di kapal pesiar itu, ada tindak kekerasan dan penelantaran anak, terkait indikasi perdagangan manusia di Kulon Progo, Yogyakarta.

Kemudian, kasus dua anak perempuan korban prostitusi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, dengan pelaku dua anak laki-laki. Ada lagi puluhan anak di bawah umur untuk prostitusi di kapal di Kalimantan Tengah.

Terakhir, tiga anak korban prostitusi daring di apartemen Margonda City, Depok. Ai Maryati menuturkan, jumlah kasus yang terindikasi perdagangan anak turun-naik setiap tahun.

“Sedikitnya, ada 244 kasus perdagangan anak pada 2019. Jumlah ini menurun dibandingkan pada 2018, sebanyak 329 kasus serupa,” kata Ai Maryati saat ditemui reporter Alinea.id di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Ai Maryati mengatakan, total kasus perdagangan anak dari Januari 2011 hingga Desember 2019 ada 2.295. Dalam rentang waktu tersebut, kasus paling banyak terjadi pada 2017, yakni 347.

Ia menyebut, zona merah kasus perdagangan anak ada di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, Pangkalpinang, dan Bali. “Terutama di wilayah yang berdekatan dengan tempat wisata,” katanya.

Lemahnya pengawasan, mandulnya hukum

Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny Nurhayanti Rosalin mengatakan, lemahnya pencatatan akta kelahiran dan identitas pendidikan merupakan celah yang riskan terhadap terjadinya kasus perdagangan anak.

“Korban trafficking itu dokumennya banyak yang dipalsukan, usianya diubah sudah dewasa dari kenyataannya,” ujar Lenny saat ditemui di Kantor Kemen PPPA, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

“Pintu pertama perdagangan anak pasti karena pemalsuan dokumen.”

Ia mengatakan, ada tiga faktor yang memicu terjadinya kasus perdagangan anak, yakni ketidaksetaraan gender, pengaruh geografis, ketersediaan akses pendidikan, dan pengaruh globalisasi.

Ai Maryati menuturkan, perdagangan anak cenderung terkait dengan prostitusi. Menurutnya, perlindungan anak kerap tertinggal dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadi sarana pendukung utama kejahatan itu. Kondisi ini diperparah dengan perilaku permisif pemerintah, yang membuat pengawasan terhadap potensi perdagangan atau prostitusi anak makin meluas.

“Jangankan melaporkan kasus, masyarakat masih banyak yang tidak mengenali kasus perdagangan sehingga masih sulit dicegah,” kata Ai Maryati.

Salah satu celah utama prostitusi anak secara daring, kata dia, melalui jalur komunikasi aplikasi percakapan, seperti WeChat dan BChat. Perangkat hukum untuk menjerat dan menindak kasus ini pun masih lemah.

Aturan dalam undang-undang terkait perdagangan anak, seperti Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Ai Maryati masih lemah.

“Sesungguhnya ada payung hukum yang lebih kuat untuk menindak pelaku kejahatan perdagangan anak, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” ucapnya.

Masalahnya, tutur Ai Maryati, pihak kepolisian masih cenderung menggunakan UU Perlindungan Anak sebagai acuan sanksi hukum. Padahal, menurut dia, UU Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana lebih ringan dibandingkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Kalau di UU Perlindungan Anak hanya 5 sampai 10 tahun (penjara), sedangkan UU Pemberantasan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) hingga 15 tahun (penjara),” katanya.

Bahkan, menurut Lenny, peradilan pelaku perdagangan anak bisa dikenakan pasal berlapis dari UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan TPPO. Ia menuturkan, selain penjara maksimal 15 tahun, UU Pemberantasan TPPO mengatur soal sanksi denda pelaku perseorangan sebesar Rp120 juta-Rp600 juta.

Upaya pencegahan

Lenny menegaskan, penanganan masalah perdagangan anak di Indonesia harus diperkuat melalui jalinan antarpemangku lembaga pemerintah. Oleh karena itu, Kemen PPPA secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan KPAI. Selain itu, fungsi Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PTP2A) akan diperkuat di daerah-daerah.

Cara ini dilakukan sejalan dengan urgensi advokasi dan edukasi pencegahan ekspoitasi dalam empat aspek, yakni anak-anak, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

“Kita tidak boleh menoleransi kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa pun. Kami berikan pelatihan pengasuhan berbasis anak kepada orang dewasa di semua lembaga yang bekerja untuk anak,” kata Lenny.

Sejumlah lembaga yang diberikan pelatihan, lanjut dia, antara lain tempat penitipan anak, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan anak, rumah detensi, dan pesantren. Bila advokasi dan edukasi berhasil menjangkau ke tingkat masyarakat bawah, Lenny yakin perdagangan anak dapat diminimalisir.

Ditemui terpisah, Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama (KitaB) Lies Marcoes, yang aktif memantau dan mengadvokasi isu perdagangan manusia memandang, trafficking merupakan tindak kejahatan luar biasa, melibatkan jaringan sindikat yang panjang. Dengan demikian, ia menilai, penanganannya harus menyeluruh, dari hulu, tengah, dan hilir.

Penanganan hukum atas jaringan perdagangan anak, menurutnya, harus memerhatikan kondisi geografis Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan. Ia menilai, saat ini penanganan kasus tersebut masih lemah karena cenderung reaktif.

“Kenapa terhadap narkoba kita bisa begitu hebat, tetapi kasus trafficking malah lemah? Padahal Indonesia ini negara dengan banyak pulau. Kalau hanya dengan penangkapan pelaku di lokasi tujuan yang ditempuh kelompok pelaku, akan susah membereskannya,” kata Lies saat ditemui di Jakarta, Jumat (7/2).

Lies pun tak memungkiri, tingkat ekonomi dan pendidikan yang relatif rendah merupakan celah penyebab anak menjadi korban perdagangan. Solusinya, ujar dia, pendidikan dan pembukaan lapangan kerja harus dijamin pemerintah.

“Solusi lain adalah melakukan pendidikan kesehatan reproduksi. Setiap anak perlu diberi pemahaman untuk memberikan penghargaan atas tubuh dan eksistensinya, termasuk anak perempuan,” ujar Lies

Ia menambahkan, fungsi Lembaga Forum Anak yang dikelola Kementerian PPPA harus dimaksimalkan sebagai wadah kebutuhan dan cita-cita anak.

Di sisi lain, Ai Maryati menerangkan, KPAI tengah mengupayakan mekanisme antisipatif untuk memperkecil eksploitasi dan perdagangan anak.

Ai Maryati mengatakan, ia dan timnya berulang kali telah memberikan pelatihan berbasis perlindungan anak di daerah-daerah, di antaranya pelatihan terhadap pejabat pemerintah daerah, aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas). Namun, ia mengakui, petugas cenderung masih alpa menjalankan pengawasan ketat.

“Jadi, mata petugas keamanan di daerah itu harus mengawasi betul, kondisi apa yang bisa memicu peluang terjadinya kekerasan terhadap anak,” ujar Ai Maryati.

Hak restitusi korban

Ai Maryati mengatakan, KPAI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mendorong agar diterapkan sanksi berat bagi pelaku perdagangan anak. Selain itu, ia menjelaskan, perlu ada restitusi---pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun mental.

Ia menjelaskan, restitusi merupakan ketentuan primer yang pro perlindungan anak. Sebab, kata dia, seorang anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia akan mengalami dampak yang kompleks, baik psikis maupun fisik.

“Sementara pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi bagi korban,” tuturnya.

Senada dengan Ai Maryati, Ketua LPSK Hasto Atmodjo Suroyo menjelaskan, di dalam setiap peradilan kasus tindak pidana pedagangan orang, LPSK mengajukan nominal hukuman restitusi.

Hasto menyebut, nominal itu mencakup biaya pengganti kebutuhan untuk merehabilitasi korban berdasarkan sifat penderitaan yang dialaminya.

“Biaya restitusi ini berupa uang sebagai bantuan pertolongan medis, psikis, dan psikososial bagi korban,” kata Hasto saat dihubungi, Jumat (7/2).

Di dalam Pasal 48 UU Pemberantasan TPPO disebut, restitusi meliputi pembayaran ganti kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Di samping penderitaan dan biaya perawatan kesehatan, pokok yang ditanggung dalam restitusi mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan yang dialami korban, serta kerugian lain yang diderita korban.

Sayangnya, dalam praktiknya, pelaku perdagangan anak menolak menjalankan kewajiban restitusi. Hasto mengatakan, pelaku lebih memilih mengambil hukuman subsider sebagai pengganti restitusi.

“Misal, pelaku kena Rp10 juta, dia memilih hukuman subsider. Jadi, tidak mau membayar biaya yang diperlukan bagi korban,” tutur Hasto.

Oleh sebab itu, Hasto memandang, perlu pemberlakuan aturan restitusi yang lebih ketat. Jika tak bisa, hukuman subsider dinaikkan.

“Diperberat untuk dijatuhi bagi pelaku,” ujarnya.

Restitusi bukan tidak pernah terjadi di Indonesia. Menurut Hasto, dalam kasus perdagangan anak di salah satu SMK di Kulon Progo, Yogyakarta, restitusi berhasil dipenuhi dengan ditanggung bersama-sama oleh para pelaku.

Hak restitusi bagi korban perdagangan anak, juga dipandang sangat penting oleh psikolog anak dan keluarga Anna Surti Ariani. Anna melihat, restitusi menimbulkan efek jera bagi para pelaku eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.

“Tetapi restitusi sebagai biaya penanganan itu jangan hanya diberikan kepada keluarga, perlu perawatan serius terhadap anak yang menjadi korban,” kata Anna saat dihubungi, Jumat (7/2).

Restitusi, sebut Anna, juga harus mencakup penanganan gangguan fisik dan psikis. Terutama yang menimpa korban perdagangan anak untuk pekerja dan seksual.

“Muncul dampaknya bisa terlihat satu, lima, atau 10 tahun kemudian. Tapi efek yang bisa langsung dilihat, saat baru dipulangkan, misalnya takut, rewel, atau nempel terus dengan orang yang lebih tua,” tuturnya.

Jika tidak segera ditangani, kondisi psikologis korban akan lebih sulit dipulihkan. Pemulihan bagi korban ini mencakup proses terapi psikologis, edukasi, dan konseling.

“Diagnosis gangguan apa saja dari kondisi kesehatan si anak perlu dilakukan, jika ada yang harus ditangani lebih lanjut. Misalnya, ada kecemasan atau depresi,” ucapnya.