Kecamuk tuberkolosis di balik layar Covid-19

Penyakit tuberkulosis (TB) yang diidap Rizka tiba-tiba memburuk pada dini hari di pertengahan Januari itu. Paru-parunya sesak luar biasa. Padahal, tak ada tabung oksigen darurat di kediamannya di kawasan Cakung, Jakarta Timur hari itu.

Panik, orang tua Rizka segera menghubungi Washadi, 45 tahun. Kepada pendamping pasien TB dari Pejuang Tangguh (Peta) TB-resisten obat (RO) DKI Jakarta itu, mereka meminta dicarikan kamar perawatan di rumah sakit rujukan penyakit TB.

Washadi kemudian segera berkoordinasi dengan tim manajemen kasus di kantornya. Tim itu meminta Washadi merujuk Rizka ke Rumah Sakit Islam (RSI) Jakarta Cempaka Putih.

Rizka pun dibawa ke rumah sakit itu. Nahas, semua kamar isolasi sedang penuh. Sembari menunggu, pasien TB yang baru berusia 26 tahun kemudian dirawat di instalasi gawat darurat (IGD).

"Setelah di IGD, habis subuh saya dapat kabar. Dia (Rizka) sudah enggak ada (meninggal),” kata Borki, sapaan akrab Washadi, saat berbincang dengan Alinea.id melalui sambungan telepon, Kamis (6/5).

Borki menduga Rizka telat dirawat lantaran kamar rumah sakit diutamakan untuk pasien Covid-19. Sejak pandemi, menurut dia, pasien TB kerap dinomorduakan. Kebanyakan pasien TB dirawat di rumah masing-masing pasien. "Sistem ini tidak ideal," imbuh Borki.

Menurut dia, perawatan untuk pasien TB-RO seperti Rizka harus dilakukan di rumah sakit. Berbasis pengalaman, Borki mengatakan pasien yang dirawat di rumah kerap lalai menjaga diri.

Ia mencontohkan kasus pasien yang ia dampingi saat ini. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, pasien itu dirawat di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur.

Selain kerap alpa minum obat, Borki mengungkapkan sang pasien juga tak lagi rutin mengecek perkembangan penyakitnya ke rumah sakit.

"Sebelum pandemi, dia rajin minum obat. Setelah ada pandemi, dari pihak rumah sakit juga ada kelonggaran. Enggak boleh lama-lama di RS. Akhirnya, pasien dikasih obat untuk seminggu, minum di rumah dengan PMO (pengawas minum obat) dari pihak keluarga atau kerabat," kata Borki.

Karena tak lagi rutin dievaluasi, pihak rumah sakit kemudian mengeluarkan status drop out (DO) bagi pasien yang didampingi Borki itu. Pasien itu, kata Borki, kini potensial jadi agen penular bagi keluarga dan warga di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

"Apalagi, kalau dia enggak pakai masker. Nah, itu makanya kan kita kesulitan begitu. Sementara dia (berstatus) DO, dia kan berisiko menularkan ke yang lain. Akan tetapi, kalau disuruh minum obat, enggak mau. Dilema juga itu," ujar Borki.

Berbeda dengan TB biasa, TB-RO tidak mempan diobati dengan dua obat TB terkuat, yaitu isoniazid dan rifampisin. Pasien jenis itu rutin meminum kombinasi obat sesuai dengan gejala masing-masing. Perawatannya bisa memakan waktu sekitar 12 hingga 36 bulan.

Butuh akses layanan kesehatan

Ketua Peta TB-RO DKI Jakarta Ully Ulwiyah mengatakan kekhawatiran tertular Covid-19 menjadi alasan utama para pasien TB-RO tidak lagi mengunjungi rumah sakit untuk mengontrol penyakit. Padahal, evaluasi secara penting untuk para pasien TB-RO.

"Setiap bulan itu kan mereka diwajibkan untuk kontrol, cek darah, dan segala macam. Tetapi, mereka khawatir karena memang rata-rata rumah sakit rujukan itu menjadi pelayanan Covid-19 semenjak pandemi ini," tutur Ully kepada Alinea.id, Kamis (6/5).

Sengsara para pasien TB-RO berlipat ganda lantaran fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) lebih mengutamakan pasien Covid-19. Di sisi lain, kebanyakan rumah sakit rujukan TB juga membatasi jam operasional selama pandemi.

"Yang paling ini (sedih) banget sih banyak pasien tertolak (perawatan di RS). Nah, (penyebabnya) itu tidak bisa (dirawat) karena ruang isolasi penuh karena dipakai oleh pasien Covid. Pasien-pasien Covid-19 kan lumayan membeludak, ya," tutur Ully.

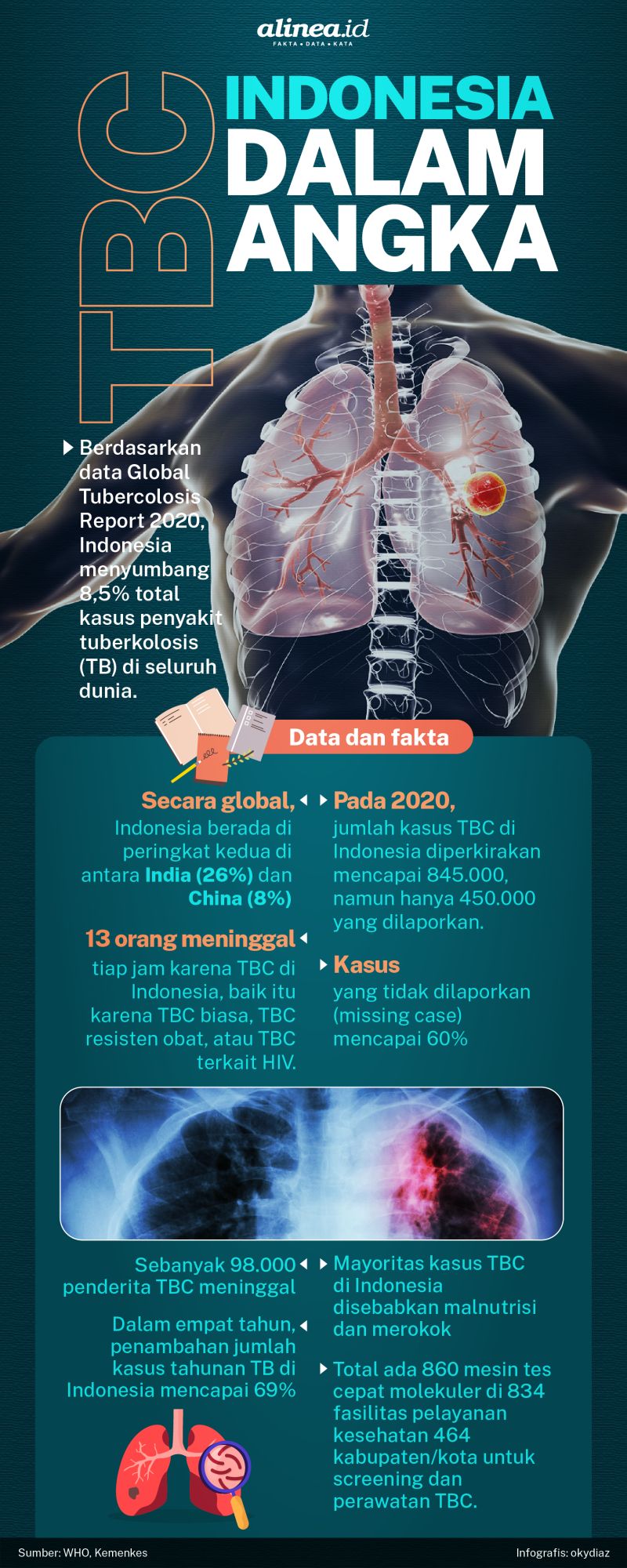

Menurut data Global Tubercolosis Report 2020 yang dirilis World Health Organization (WHO), Indonesia saat ini menyumbang 8,5% total kasus penyakit tuberkolosis (TB) di seluruh dunia. Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan kasus TB terbanyak, di bawah India (26%) dan di atas China (8%).

Adapun berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diperkirakan ada sekitar 845.000 kasus TB di Indonesia pada 2020. Angka itu naik dari 2019 yang sekitar 843.000 kasus. Dari total jumlah kasus tersebut, sekitar 24.000 di antaranya merupakan kasus TB-RO.

TB-RO bisa muncul lantaran penyakit yang diidap pasien tidak dirawat secara serius. Seringkali pasien berhenti minum obat lantaran merasa tubuhnya sudah pulih. Padahal, bisa saja kuman mycobacterium tubercolosis penyebab TB di tubuh pasien sedang dormant atau tidak aktif.

Karena itu, menurut Ully, rawat jalan pasien TB krusial. Jika dibiarkan tak dirawat, mycobacterium tuberculosis bisa kebal terhadap obat dan mempersulit perawatan pasien TB. "Jadi makin lama lagi pengobatannya. Yang paling fatal, ya, meninggal," ujar Ully.

Bahaya penularan TB direkam dalam hasil survei cepat Kemenkes bersama Stop TB Partnership Indonesia dan POP TB Indonesia pada 18-26 Mei 2020 yang melibatkan 4.390 responden di 30 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, mayoritas responden menyatakan kualitas penanganan penyakit TB menurun.

Setidaknya terdapat 62% responden mengaku petugas Programatic Management Drug Resistance TB (PMDT) dan 45% petugas kesehatan masyarakat (PKM) berhenti menginvestigasi kontak di faskes-faskes pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat 30% PMDT dan 21% PKM berhenti melacak pasien TB yang mangkir semasa Covid-19.

Hasil survei juga menunjukkan rendahnya kepatuhan pasien TB dalam memakai masker. Alasannya beragam, mulai dari kebiasaan tidak memakai masker (31,6%), tidak disediakan oleh pendamping atau wakil supervisor (50%), pihak puskesmas, atau petugas faskes Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resisten Obat (MTPTRO).

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman meminta agar pasien TB-RO diberikan akses pelayanan kesehatan yang sama dengan pasien-pasien penyakit lain. Ia khawatir jumlah kematian akibat TB di Indonesia bakal meningkat selama pandemi.

"Dalam situasi pandemi ini, semua program kesehatan itu diupayakan tidak boleh terganggu. Apalagi, kalau itu menyangkut pasien TB. Karena dalam pasien TB ini, ada kepentingan minum obat. Artinya, harus dijaga kontinuitasnya, kedisiplinan. Makanya, sampai ada PMO,” tutur Dicky, kepada Alinea.id, Kamis (6/5).

Tak hanya soal akses, Dicky juga meminta agar pemeritah menggenjot upaya-upaya melacak kasus TB positif. Mencontoh Jepang, ia mengusulkan agar para tracer Covid-19 juga dibebani tugas untuk melacak kasus-kasus TB.

"Karena keterbatasan SDM (sumber daya manusia), kita harus pandai-pandai membuat (program kesehatan). Dengan satu kali tempuh dayung, dua tiga tumpuan bisa tercapai. Ini yang nantinya bisa menjadi satu program yang komprehensif," terang Dicky.

Lacak kontak belum serentak

Kepala Subdirektorat TB Kemenkes Imran Pambudi mengaku Kemenkes sudah meminta agar petugas lacak kontak Covid-19 di lapangan untuk turut mencatat kasus-kasus positif TB. Namun, cara itu belum serentak dijalankan di seluruh Indonesia.

"Ya, di beberapa daerah sudah dilakukan itu. Jadi, pada saat dia melakukan contact tracing Covid-19, dia sekaligus menanyakan perihal ada gejala TB apa enggak. Itu sudah dilakukan," kata Imran saat dihubungi Alinea.id, Rabu (5/5).

Imran mengatakan, pemerintah juga sudah mengeluarkan protokol pelayanan kesehatan bagi pasien TB. Untuk menghindari pasien TB tertular Covid-19 di rumah sakit atau puskesmas, misalnya, pemerintah menginstruksikan agar jadwal pengambilan obat diperpanjang.

"Jadi, kalau dulu, kan (pasien) TB itu minum obat jangka panjang, minimal harus enam bulan. Kalau dulu, ambil obatnya itu bisa dua minggu sekali. Ini bisa sebulan sekali. Jadi, kita perpanjang masa pengambilannya," kata dia.

Data Kemenkes menunjukkan penemuan jumlah kasus menurun signifikan pada periode Januari hingga Juni 2020. Pada Januari, tercatat ada 31.216 kasus yang ditemukan. Alih-alih meningkat, pemerintah hanya menemukan 11.839 kasus TB positif pada Juni.

Performa lacak kasus juga menurun jauh jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Pada Januari 2019, pemerintah mencatat ada 53.218 kasus positif TB yang dilaporkan. Setidaknya, terdapat selisih 21.957 kasus jika dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

Turunnya jumlah temuan turut disebabkan anjloknya laporan kasus TB oleh fasyankes, baik puskesmas maupun RS. Pada Januari 2020, hanya 54% puskesmas yang melaporkan kasus TB. Angka ini terus menyusut menjadi 27% pada Juni 2020. Laporan kasus dari RS pada Januari 2020 hanya mencapai 35%. Pada Juni 2020, hanya 21% kasus TB positif yang dilaporkan.

Sepanjang 2020, Kemenkes hanya menemukan 349.000 kasus TBC biasa, 8.060 kasus TBC resisten, dan 8.000 kasus TBC bagi pasien HIV. Dari kasus-kasus yang dilaporkan, sebanyak 12.800 pasien pengidap TBC meninggal.

Menurut Imran, penelusuran kasus TB positif dan lacak kontak turun lantaran minimnya SDM dan terbatasnya ruang gerak petugas akibat kebijakan pembatasan Covid-19. Karena tak bisa langsung meninjau ke lapangan, petugas kesehatan cenderung menelusuri kasus TB secara digital, semisal via telepon atau pertemuan daring.

"Penemuan kasus secara aktif kita kan enggak bisa dilakukan. Kader-kader kan enggak bisa melakukan penjangkauan karena ada PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan segala macam. Petugas-petugas yang urusi TB juga digunakan untuk urusin Covid-19. Jadi, pencatatan pelaporan dan segala macam itu juga akhirnya menurun," jelas Imran.