Ketimpangan hukum dan monopoli tuan tanah

RPJMN 2015-2019 yang mengadopsi semangat Nawacita Jokowi memuat satu kebijakan baru mengenai pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat. Aturan yang dikemas dalam bentuk Kebijakan Tanah Objek Refoma Agraria ini menargetkan 9 juta hektar legalisasi dan redistribusi tanah. Dalam tiga tahun implementasinya, Walhi mencatat capaian kebijakan legalisasi aset mencapai 508.391,11 hektar, sedangkan redistribusi aset seluas 187.036 hektar, totalnya sebanyak 695.427,11 hektar.

Dari situ tampak, Nawacita Jokowi lebih banyak diejawantahkan dalam program legalisasi. Sementara capaian redistribusi tanah relatif minim. Dalam rilis resmi Sekretariat Presiden pada medio Januari lalu, tertulis, keberhasilan Kementerian ATR/BPN mencapai 5.262.162 bidang dan penerbitan sertifikat sebanyak 4.231.616 bidang.

Rendahnya realisasi capaian tersebut tak lepas dari mekanisme kebijakan, yang belum mengakomodir skema penyelesaian konflik ruang antara rakyat dan korporasi industri ekstraktif. Di samping itu, pelbagai masalah tanah yang kerap berkelindan dengan realitas sosial masyarakat, jadi catatan yang belum berhasil dituntaskan di era Jokowi. Termasuk masalah krisis ekologi, reklamasi lahan, hingga yang paling parah adalah kebijakan hukum yang centang perenang.

Dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya memiliki aturan perundang-undangan yang cukup komprehensif mewadahi problematika agraria, UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Hanya saja, UU yang lahir di tengah gejolak politik dalam negeri itu justru dipetieskan sejak era Soeharto hingga kini. Padahal UU tersebut cukup gamblang menjamin akses dan pemanfaatan SDA baik air, bumi, tambang, hutan, dan kekayaan alam lain, pun aturan ihwal penguasaan tanah bagi petani dan korporasi.

Dalam praktiknya, UU dan turunan produk legislasinya justru bertabrakan dengan UUPA itu sendiri. Di era Soeharto, terdapat dua UU yang secara terang menyelingkuhi UUPA, yakni UU Penanaman Modal dan UU Kehutanan Tahun 1967. UU lain yang digulirkan di era reformasi juga tak selaras dengan UUPA, antara lain UU Minerba, RUU Kelapa Sawit yang sekarang masuk agenda prolegnas DPR, dan UU SDA.

Khusus RUU Sawit, hingga kini itu masih menuai pro kontra. Dari kalangan aktivis lingkungan, pegiat Konsorsiun Pembaruan Agraria (KPA), Dewi sartika mengkritisi kebijakan itu, sebab disinyalir ada kepentingan politik dan ekonomi di balik RUU ini.

Menurutnya, tanpa harus memberi UU khusus, komoditi sawit sudah menguasai 11,2 juta hektar lahan, yang rentan memicu konflik agraria. Sementara dari sisi konten, UU ini diduga hanya menjelma karpet merah bagi perusahaan dan menafikan posisi petani sawit di tengah konstelasi itu. Contohnya di Riau, dengan lahan sawit seluas 2 juta hektar membuat daerah itu tersandera konflik tanah. Petani setempat yang akhirnya harus menelan pil pahit.

Hal senada disampaikan pegiat Walhi Fatilda Hasibuan, “RUU itu merampas uang negara. Ada 18 hingga 19 hal yang harus disubsidi negara untuk perkebunan di dalam UU itu. Namun caranya diperhalus lewat penyediaan bibit, sampai penyediaan irigasi untuk kelapa sawit,” ujarnya.

Mengapa DPR getol membahas RUU ini, lanjutnya, karena sudah banyak indikasi mereka juga punya kepentingan di bisnis sawit. “Ini perlu dibuktikan lagi soal kepemilikan bisnis sawit oleh sebagian anggota DPR. Termasuk kepemilikan bisnis perkebunan Luhut Pandjaitan di Kalimantan Timur, yang kemarin datanya kami rilis,” ujarnya.

Pendapat berseberangan disampaikan Ketua advokasi kelembagaan Dewan Perwakilan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Kariswandi. Ia mengaku setuju jika RUU Sawit disahkan. Alasannya, dari beberapa bab dan pasal, UU justru bisa menguntungkan petani. “Contohnya kemitraan, yang poinnya dijelaskan perusahaan wajib bermitra dengan petani setempat,” ujarnya.

Sayang, klausul itu tak pernah dijelaskan lebih lanjut soal langgam kemitraan, mekanisme bagi hasil, atau model relasinya. Dikhawatirkan UU itu justru akan mengekalkan relasi patronase antara petani sawit dan perusahaan. Tentu saja perusahaan yang menjadi patron, karena negara menganggapnya sebagai sumber keuntungan ekonomi.

RUU ini juga mencantumkan klausul legalitas lahan dalam pasal 24 ayat (5), di mana lahan setelah lima tahun dikelola petani, setiap dua hektar akan diberikan sertifikat. Klausul semacam itu yang menurutnya harus dikawal, karena ia tak diikutsertakan dalam pembuatan draf RUU ini.

Monopoli penguasaan tanah picu konflik

Berdasarkan catatan WALHI, hingga Maret 2017, hampir seluruh sektor terjadi penguasaan besar-besaran atas sumber agraria. Sebesar 71% dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% perusahaan perkebunan, 7% dikuasai golongan kaya, dan sisanya masyarakat miskin. Dampaknya, 10% orang terkaya menguasai 77% kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi, akibatnya rata-rata kepemilikan tanah kurang dari 0,3 hektar dan sebanyak 17,10 juta penduduk miskin harus hidup di desa.

Kepemilikan tanah yang hanya terkonsentrasi pada segelintir orang dan korporasi membuat potensi konflik jadi kian besar. Manager Kajian dan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Boy Jerry Even Sembiring menjelaskan, meskipun konflik agraria sempat mengalami penurunan, akan tetapi belakang ini ada kenaikan kembali, karena pemerintah belum melakukan tindakan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan masalah.

Sebenarnya dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) telah diamanatkan, pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan terkait penyelesaian konflik agraria. “Apalagi jika kita berbicara proyek agraria yang dicanangkan Jokowi, ada legalisasi ada redistribusi tanah,” katanya kepada Alinea. Dua-duanya berkelindan dengan isu konflik agraria.

Dalam objek reforma agraria, isu redistribusi tak bisa dilepaskan dari pelepasan kawasan hutan, HGU yang habis, tanah terlantar, serta tanah transmigrasi dengan target capaian seluas 4,5 juta hektar. Sedangkan legalisasi aset hingga sejauh ini telah mencapai 4,5 juta buah. Kebijakan era Jokowi, imbuhnya, hanya menitikberatkan pada legalisasi tanah berupa sertifikat, legalisasi retribusi, dan legalisasi konflik. Untuk bidang redistribusi lahan jarang tersentuh.

Apalagi setelah 50 tahun lebih UUPA diberlakukan, permasalah ketimpangan struktur dan konflik agraria masih saja terus terjadi. Padahal Jokowi pernah secara khusus membuat Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, yang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia.

Alhasil kebijakan menggenjot legalisasi lahan ala Jokowi tak lebih dari upaya menggugurkan wacana reforma agraria yang dia dengungkan dalam Nawacita. Program tersebut tak selaras dengan semangat reforma agraria yang semestinya mengecilkan gap atau jarak dari kepemilikan ruang yang dikuasai segelintir orang atau perusahaan.

Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menuturkan, sertifikat tanah bisa disebut sebagai salah satu strategi reforma agraria. “Itu yang paling ringan dilakukan, kalau yang agak berat itu urusan pengelolaan bekas tanah transmigrasi yang sudah dicadangkan tapi tak diproses,” ungkapnya.

Meskipun pembagian sertifikat bisa memastikan kepemilikan tanah namun itu tak laik dijadikan target utama reforma agraria. Seharusnya itu diletakkan di titik akhir, setelah semua redistribusi lahan dilakukan dan konflik berhasil ditekan.

Lebih lanjut, ia menyebut, urusan reforma agraria, meminjam teori aktor ala Walhi, hanya persoalan pertahanan sosial. Ia mencontohkan, penyelesaian konflik di Riau terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI) yang izinnya dicabut, menurutnya tepat dirampungkan dengan menunjukkan legalitas kepemilikan. Namun konflik tanah tak bisa dipandang sesederhana itu. Dalam perkembangannya, konflik agraria membutuhkan ihtiar lebih agar tak ada hak masyarakat yang hilang, terlebih jika konflik ini beririsan dengan korporasi kuat.

Korporasi kuat dalam pandangan Walhi sudah jamak terlihat dalam sektor agraria di Indonesia. Dalam catatannya, WALHI menjelaskan, hingga 2014 monopoli kawasan hutan dari empat sektor saja telah mencapai 57 juta hektar, dari total 132 juta hektar kawasan hutan Indonesia. Sektor HPH (logging) menguasai 25 juta hektar, perkebunan sawit mencapai 12,35 juta hektar, tambang 3,2 juta hektar. Pada 2001, luas area HTI mencapai 5,043,772 hektar. Meningkat pada tahun 2005 menjadi 5,734,980 hektar dan hingga 2015, luas area hutan tanaman industri makin luas menjadi 10,700,842 hektar, dan sebagian besar dikuasai oleh Asia Pulp and Paper dan APRIL.

Perusahaan tersebut didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja bersama Singgih Wahab Kwik (Kowik) yang juga penasehat dari pemilik sebelumnya Indah Kiat, serta mantan kepala komisaris dan wakil dari Sinarmas Group. Dengan 14 pabrik besar di Indonesia, Tiongkok, dan Kanada, perusahaan ini memiliki kapasitas produksi bubur gabungan, kertas, dan kemasan lebih dari 18 juta ton per tahun, dan memasarkan produk-produknya ke lebih dari 120 negara di enam benua. Tingginya volume produksi memaksa perusahaan itu untuk mengkooptasi lahan di daerah-daerah, tak heran jika itu banyak dimusuhi warga khususnya di Riau yang lahannya dimanfaatkan mereka.

Kebijakan Land Swap dan bencana agraria

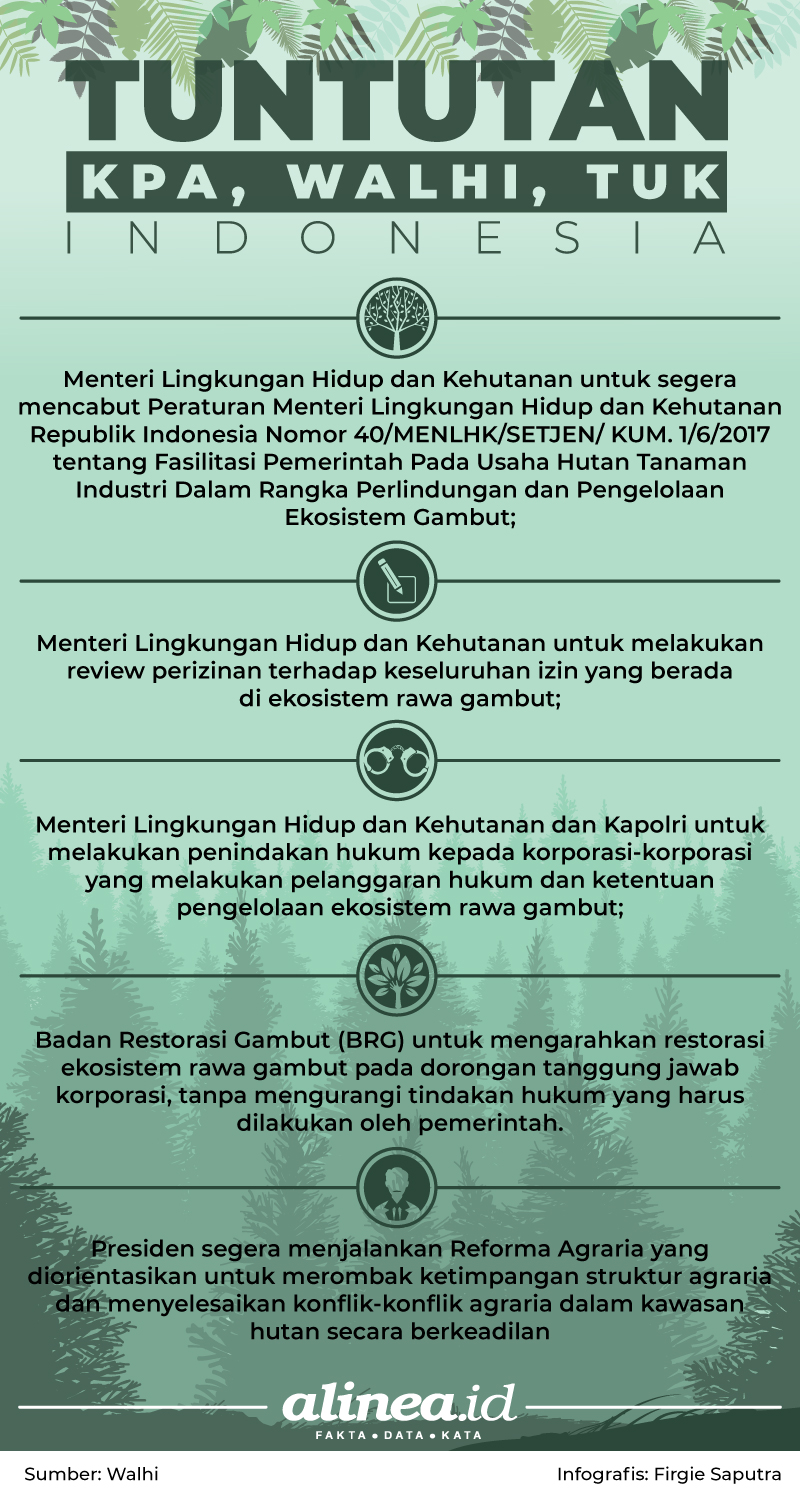

Pada 2017, kebijakan “land swap” diterbitkan pemerintahan Jokowi-JK, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 40/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/6/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Namun kebijakan itu dikhawatirkan justru membuat konflik lahan makin menjamur, sebab berhubungan langsung dengan pedesaan.

Even dengan tegas menolak kebijakan tersebut, karena dalam kajian Walhi disebutkan, ada ambiguitas antara penerbitan Inpres Nomor 6 Tahun 2017 dengan Permen LHK Nomor 40 Tahun 2017.

“Seharusnya, perlindungan ekosistem gambut dan moratorium pemberian izin harus diikuti dengan semangat penegakan hukum, bukan malah memberikan lahan pengganti yang akan bersumbangsih pada laju deforestasi, serta melanggengkan dominasi penguasaan ruang atas nama investasi,” jelasnya melalui siaran pers.

WALHI juga mencatat, terdapat 2.516.758 hektar konsesi HTI yang berada di ekosistem gambut dan sebagian besar berada di fungsi lindung. Seandainya pemerintah benar-benar memiliki komitmen perlindungan ekosistem rawa gambut, lanjutnya, seharusnya ada dorongan review perizinan dengan menciutkan areal konsesi dan diikuti komitmen penegakan hukum yang tegas.

Senada dengan Even, Kepala Departemen Advokasi Kebijakan KPA, Yahya Zakaria menyebutkan, lebih dari 30 juta hektar konsesi perusahaan tengah terlibat konflik lahan dengan masyarakat. Selama pemerintahan Jokowi-JK sendiri, setidaknya sudah ada 79 konflik sektor kehutanan yang melibatkan lahan seluas 639.595 hektar. Bahkan tahun lalu, sebanyak 26 petani yang berkonflik justru dikriminalisasi negara.

Target pemerintah mestinya difokuskan pada lokasi-lokasi konflik, dengan cara memangkas monopoli perusahaan dari sekitar 4,1 juta hektar lahan kawasan hutan, untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Namun hingga lebih dari tiga tahun reforma agraria berjalan, belum ada sejengkal TORA kawasan hutan yang dilepaskan untuk masyarakat.

Alhasil, kebijakan tersebut makin terlihat menjauhkan agenda reforma agraria, yang salah satu fokusnya merombak ketimpangan penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Melihat data di atas, kebijakan land swap menurutnya dapat dipastikan makin mempertegas status quo krisis ekologi dan darurat agraria. Apalagi, imbuhnya, memasuki tahun politik, kecenderungannya ada tren peningkatan penerbitan izin baru, sehingga land swap rawan dijadikan kedok ijon politik.

Aktivis Transformasi untuk Keadilan Indonesia, Edi Sutrisno menjelaskan, kebijakan land swap akan menjadi peluang dan keuntungan bagi korporasi hutan tanaman industri untuk memperluas penguasaan ruang. Khususnya, setelah keluar pernyataan Jokowi agar tidak lagi ada aturan atau kebijakan yang menghambat investasi. Hutan alam dan ekosistem akan jadi incaran korporasi, baik sebagai perluasan bisnis ataupun menggunakan modus land banking. Singkatnya land swap tidak sama sekali mengecilkan area konsesi korporasi.

Bersambung ke bagian 4, tulisan “Gerakan sipil pendudukan tanah"

Baca juga bagian 1 Perjalanan reforma agraria di Indonesia dan

bagian 3, tulisan Sertifikasi tanah dan lahan terlantar masih jadi persoalan