Kisah heroik tentara Jepang yang membelot ke Republik

Perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang, Laksamana Muda Tadashi Maeda sedikit kecewa dengan janji kemerdekaan Indonesia, yang diucapkan Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo, Jepang, pada 7 September 1944.

Maeda menganggap, Janji Koiso masih awang-awang dan tak ada tindakan konkret. Menurut kurator Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jaka Perbawa, akhirnya Maeda punya cara tersendiri untuk mewujudkan janji kemerdekaan itu.

“Ia mendirikan Asrama Indonesia Merdeka di Jalan Kebon Sirih 80,” ujar Jaka saat dihubungi reporter Alinea.id, Jumat (14/8).

Jaka mengatakan, Maeda saat itu menunjuk Achmad Soebardjo sebagai penanggung jawab asrama tersebut. Tujuannya, mencetak angkatan-angkatan muda, yang diharapkan menjadi tokoh sentral dan calon pemimpin Indonesia merdeka. Sejumlah tokoh pergerakan terkemuka Indonesia ambil bagian dalam mengampu beragam pengetahuan.

Menurut Achmad Soebardjo dalam An Inside Story of the Proclamation of Indonesian Independence yang ditulis menjelang peringatan ke-24 proklamasi kemerdekaan Indonesia, dirujuk dari buku Hendri F. Isnaeni Seputar Proklamasi Kemerdekaan: Kesaksian, Penyiaran, dan Keterlibatan Jepang (2015), di Asrama Indonesia Merdeka, Sukarno mengampu pelajaran sejarah politik.

Kemudian, Mohammad Hatta mengajar ekonomi, Iwa Kusumasumantri mengajar hukum pidana umum, Sutan Sjahrir mengampu sejarah Asia dan sosialisme, R.P. Singgih mengajar kebudayaan Indonesia, Sanusi Pane mengampu sejarah Indonesia, Suwandi mengajar sejarah pergerakan nasional, dan Soebardjo mengajar prinsip-prinsip hukum internasional.

Uluran tangan dan peran Maeda

Jepang menyatakan kalah perang terhadap Sekutu, setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Demi mewujudkan Janji Koiso, Maeda meminjamkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta—kini Museum Perumusan Naskah Proklamasi—untuk digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi.

“Kedekatan Achmad Soebardjo dengan Laksamana Maeda yang melatarbelakangi rumah Maeda sebagai tempat perumusan naskah proklamasi,” kata Jaka.

Menurut Jaka, perkenalan Maeda dan Soebardjo terjadi pada periode 1920-an. Saat itu, Soebardjo tengah di Belanda dan bergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI)—sebelumnya bernama Indische Vereeniging, sebuah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda. Sedangkan Maeda bertugas sebagai atase militer Jepang di Belanda.

Pada periode 1930-an, Maeda ditugaskan menjadi intel Jepang di Hindia Belanda, ketika Negeri Matahari Terbit menyusun strategi lantaran membutuhkan bahan mentah untuk industrialisasi mereka. Ia menyamar sebagai pengusaha di Surabaya, Semarang, Batavia, dan Bandung. Ia pun mengumpulkan data orang-orang yang anti-Belanda.

“Ketika Jepang berhasil menduduki Indonesia, dikumpulkanlah orang-orang tersebut yang sudah dijalin hubungannya dengan Maeda, termasuk Achmad Soebardjo,” tutur Jaka.

Di dalam buku Bung Karno: Penjambung Lidah Rakjat Indonesia (1965), Sukarno berkisah kepada Cindy Adams perihal Maeda yang memberikan rumahnya sebagai tempat diskusi dan menyusun naskah proklamasi.

“Terutama di saat-saat terakhir yang menentukan ini, ia (Maeda) keluar dari rumah untuk menguatkan secara pribadi jaminan perlindungannya. Akan tetapi, katanya, di luar dinding rumahnya dia tidak bisa bertanggung jawab. Itu adalah daerah militer,” kata Sukarno.

Jaka menilai, tindakan Maeda bukan tanpa risiko. Ketika Sekutu datang pada September 1945, ia ditangkap. Maeda dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas munculnya gerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

“Ia dijebloskan ke penjara Glodok saat itu. Kemudian sempat dipindahkan ke rutan Salemba, sebelum akhirnya 1947 dipulangkan ke Jepang,” ucap Jaka.

Sepulangnya ke Jepang, Maeda mengundurkan diri dari Angkatan Laut Jepang. Ia pun dipersalahkan karena membelot ke Republik. Beruntung, Indonesia tak lupa jasa Maeda. Sebelum ia meninggal pada 13 Desember 1977, pemerintah Indonesia menganugerahkan bintang saat perayaan proklamasi Indonesia, 17 Agustus 1977.

Peran Jepang dan Maeda dalam memuluskan kemerdekaan Indonesia sempat menjadi polemik. Mantan wakil presiden Adam Malik dan Mohammad Hatta pernah menerbitkan buku yang saling bertolak belakang perihal peran Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Adam menulis buku Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945 (1956), yang isinya membantah keterlibatan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Bung Hatta menulis buku Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 (1969), yang mengakui keterlibatan Jepang.

Di sisi lain, Jaka berpendapat, perbedaan pandangan golongan muda dan tua atas kemerdekaan Indonesia memang terjadi. Golongan muda menginginkan Indonesia merdeka dengan cara sendiri, tanpa embel-embel Jepang. Namun, peran Maeda dalam meminjamkan rumahnya tak bisa dinafikan.

“Mereka (golongan muda) tentu tidak akan mengakui adanya peran Maeda dalam peminjaman rumah. Jadi, sah-sah saja pemuda (menganggap) bahwa kita merdeka dengan cara kita sendiri. Tapi Bung Karno, Bung Hatta, Achmad Soebardjo, dan golongan tua lainnya tentu tidak bisa melupakan keterlibatan Maeda,” ujar Jaka.

Lebih lanjut, Jaka mengatakan, saat ini terdapat pergeseran perspektif pemerintah Jepang terhadap Maeda. Menurutnya, Maeda yang sebelumnya dipersalahkan, kini ingin ditinggikan kembali jasanya oleh Jepang.

Jaka menuturkan, dari pengakuan generasi muda Jepang, terutama taruna Angkata Laut Jepang, mulai 2012 mereka rutin datang dengan kapal laut dan berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta.

“Tujuannya, tak lain ingin melihat rumah Maeda yang jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi,” tutur Jaka.

“Saya menganggap, ini bentuk pembersihan nama seorang Maeda, yang memposisikan Maeda sebagai sosok di tempat terhormat bagi bangsa Jepang. Karena tanpa Maeda belum tentu ada Indonesia.”

Gerilya bersama

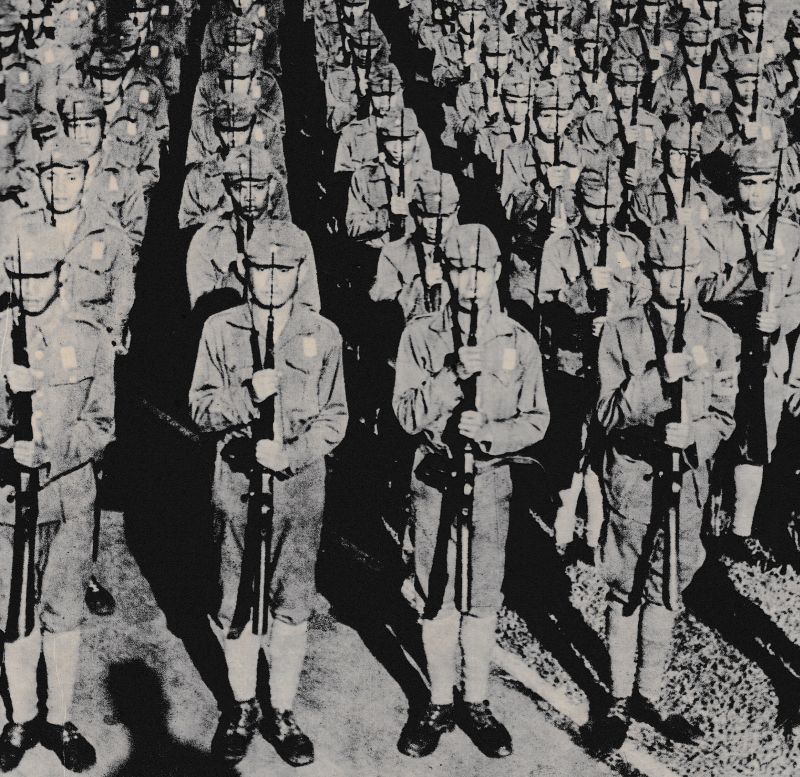

Maeda bukan satu-satunya orang Jepang yang membelot ke Republik. Yayasan Warga Persahabatan di Jakarta mencatat, selama revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, sebanyak 903 mantan prajurit Jepang ikut gerilya. Sebanyak 531 di antara mereka tewas atau hilang, 45 kembali ke Jepang, dan 324 memilih menjadi warga Indonesia.

Salah satunya Shigeru Ono, yang kemudian mengganti nama menjadi Rahmat. Perjuangan Ono ditulis dalam buku Mereka yang Terlupakan: Memoar Rahmat Shigeru Ono Bekas Tentara Jepang yang Memihak Republik (2011), karya Eiichi Hayashi. Buku tersebut berdasarkan catatan harian Ono.

Setelah Jepang kalah perang, Ono merupakan pasukan yang menolak kembali ke negerinya. Mula-mula, Ono diberi tugas Markas Besar Tentara Indonesia di Yogyakarta untuk menulis buku-buku taktik perang.

Ono juga menyusun buku pedoman pengajaran strategi perang gerilya, yang diminta Zulkifli Lubis—orang penting militer Indonesia, yang mengetahui banyak bekas pasukan Jepang yang bergabung dengan militer Indonesia.

Setelah itu, pada Maret 1946 Ono menjadi pengajar di sekolah intelijen di Desa Plaosan, Jawa Timur dan staf pendidikan di Magetan, Jawa Timur pada April 1947. Bersama Goro Yamano atau Abdul Majid dan Nagamoto Sugiyama atau Sukardi, ia memberi latihan strategi perang gerilya.

Eiichi menulis, pada 24 Juli 1948, Ono dan beberapa tentara Jepang dikumpulkan di Wlingi, Jawa Timur. Di sana kemudian dibentuk kesatuan yang anggotanya bekas tentara Jepang atas kebijakan pimpinan militer Indonesia. Kesatuan itu disebut Pasukan Gerilya Istimewa (PGI).

“Sebagian besar pasukan tersebut terdiri atas Kempeitai (Polisi Militer Jepang). Beberapa di antaranya, pernah tertangkap oleh pasukan Inggris dan dijebloskan di penjara,” tulis Eiichi.

Komandan PGI adalah Tomegoro Yoshizumi alias Arif, sedangkan wakilnya adalah Tatsuo Ichiki alias Abdul Rahman. Eiichi menulis, Ono ditugaskan di Dampit, Malang Selatan. Perang pertama PGI terjadi di kaki Gunung Semeru. Saat itu, PGI menyerang pos musuh di Pajaran. Serangan senyap itu berhasil. Pos Belanda hancur. Petugas jaga dan 20 pasukan Belanda tewas.

Pada 17 September 1948, dalam sebuah latihan, Ono mengalami kecelakaan yang menyebabkan tangan kirinya harus diamputasi. Akan tetapi, setelah itu, ia tetap ikut berperang.

Dua pimpinan PGI gugur dalam pertempuran. Tomegoro tewas di Blitar, Jawa Timur pada 10 Agustus 1948. Sementara Ichiki tewas secara heroik setelah berlari menyambut hujan peluru tentara Belanda dalam sebuah pertempuran di Arjosari, Malang, Jawa Timur pada 9 Januari 1949. Saat ditemukan di sebuah jurang, jenazah Ichiki sudah mulai rusak. Ada luka tembak di mata kanan, atas telinga kiri, dan bahu kiri yang seluruhnya tembus.

Sepeninggal dua pimpinan PGI, kesatuan elite di bawah TNI itu kemudian disusun kembali dan diganti namanya menjadi Pasukan Untung Suropati 18 (PUS 18). Nagatomo Sugiyama alias Sukardi ditunjuk menjadi komandannya, sedangkan Ono menjadi wakilnya.

Selepas itu, pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Awal Februari 1949, PUS 18 bersama rakyat melakukan peledakan jembatan menuju Dampit yang akan dilalui pasukan Belanda.

Kontak senjata antara satu setengah kompi pasukan Belanda dan PUS 18 terjadi pada 24 Februari 1949 di Bukit Banjar Patoman. Dalam pertempuran selama tiga jam itu, pimpinan pasukan musuh Kapten De Cock terbunuh.

Di Sumatera, ada Hiroshi Maeda yang mengganti namanya menjadi Sufian. Ia merupakan salah satu tentara Jepang yang juga memilih ikut Republik. Kisah Hiroshi ditulis dalam memoarnya Maeda Memilih Republik: Kisah Perjuangan 1945 (1987).

Saat masa pendudukan Jepang tahun 1943, Hiroshi pernah menjabat sebagai Komandan Kompi I Giyugun (Barisan Tentara Sukarela) Sumatera merangkap Kompi 2 dan 3 di Lhoksumawe, Aceh. Pada 1945, Hiroshi menjadi pengajar kursus untuk para pemimpin Giyugun dari Sumatera Utara. Salah seorang jebolan Giyugun yang pernah diajar Hiroshi adalah Achmad Taher, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Menparpostel) pada masa Orde Baru.

Perjuangan dua “pentolan” PGI, Tomegoro Yoshizumi alias Arif dan Tatsuo Ichiki alias Abdul Rahman ternyata membekas di diri Bung Karno. Sewaktu berkunjung ke biara Buddha Shei Shoji di Minatoku, Jepang pada 15 Februari 1958, Sukarno memberikan sebuah teks untuk disimpan di biara itu. Teks itu merupakan kenangan Sukarno kepada Tomegoro dan Ichiki.

Di biara Buddha tersebut lantas dibangun monumen Sukarno bertuliskan: “Kepada sdr. Ichiki Tatsuo dan sdr. Yoshizumi Tomegoro, kemerdekaan bukanlah milik suatu bangsa saja, tetapi milik semua manusia.”