Mitigasi memble di negeri rawan gempa

Wilayah Indonesia bagian timur merupakan titik pertemuan antara tiga lempeng besar, yakni lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Lempeng tersebut, bisa patah. Patahan (sesar) tersebut yang menyebabkan gempa besar berkekuatan 7,4 skala Richter diiringi tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Namun, sayangnya, keadaan geografis seperti ini minim riset. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya kepada wartawan di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur.

Kapal Sabuk Nusantara 39 yang terdampar ke daratan akibat gempa dan tsunami di desa Wani, Pantai Barat Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). (Antara Foto).

Anggaran minim

Selain itu, persoalan sarana dan prasarana juga menambah pekerjaan rumah terhadap penanggulangan bencana.

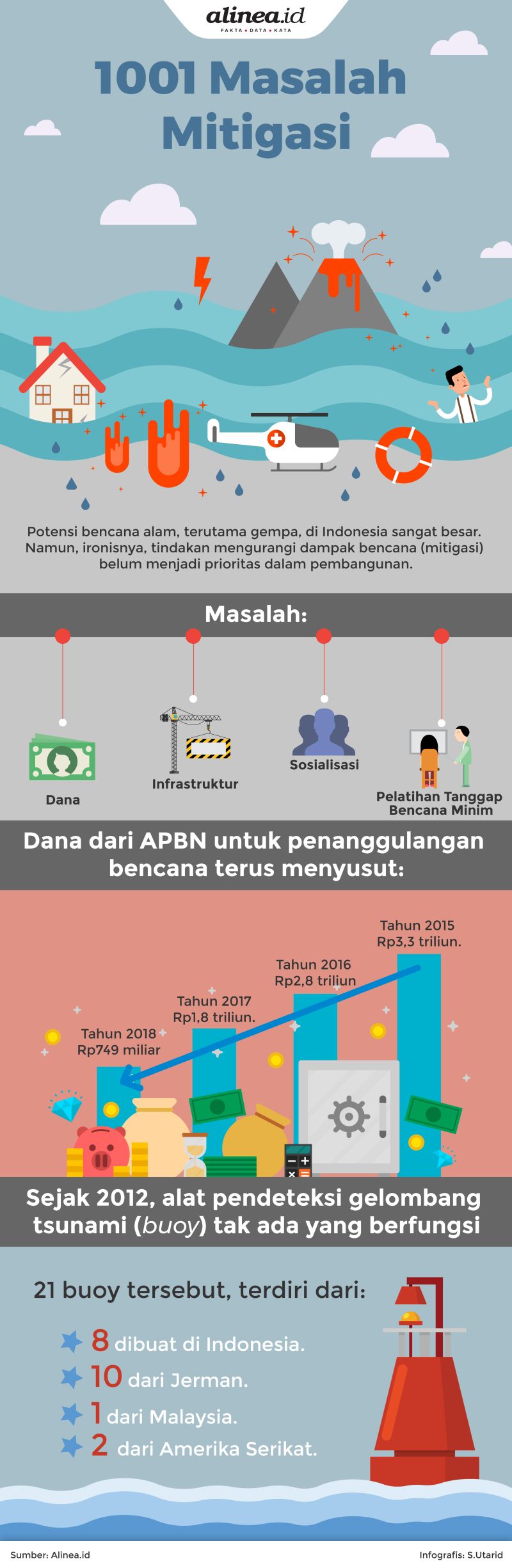

“Infrastruktur dan pelatihan tanggap bencana masih sangat minim. Sementara dana APBN untuk penanggulangan bencana terus berkurang,” kata Sutopo di kantor BNPB, Rabu (3/10).

Data yang didapatkan Alinea.id dari situs Kementerian Keuangan menyoal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui, anggaran penanggulangan bencana yang diberikan untuk BNPB hanya Rp749 miliar.

Jumlah anggaran itu terus menurun dalam kurun tiga tahun terakhir. Pada 2015, anggaran untuk BNPB sebesar Rp3,3 triliun, tahun 2016 turun menjadi Rp2,8 triliun. Tahun lalu, anggarannya Rp1,8 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk kesiapan dalam menghadapi bencana, logistik di kawasan rawan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang sosial-ekonomi pascabencana, tanggap darurat di daerah yang terkena bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana.

“BNPB ingin dana siap pakai Rp15 triliun, tapi hanya diberikan Rp4 triliun,” ujar Sutopo.

Ketua Ekspedisi Sesar Palu-Koro Trinirmalaningrum, akrab disapa Rini juga mengatakan hal serupa dengan Sutopo. Saat ini, kata Rini, anggaran untuk penanggulangan bencana daerah sangat sedikit. Rini menyebut, besaran anggaran tergantung dari wilayahnya.

“Minimal 5% (dari APBN) deh,” kata Rini, saat saya hubungi, Rabu (3/10). Rini mengatakan, anggaran itu harus diberi porsi lebih untuk daerah rawan gempa.

Simulasi menghadapi gempa bumi di Aceh. /Antara Foto.

Abai mitigasi

Sutopo menyebut, potensi bencana alam di Indonesia sangat besar. Namun, ironisnya, tindakan mengurangi dampak bencana atau mitigasi belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Sutopo mengatakan, sejak tsunami menyapu Aceh pada 26 Desember 2004 lalu, pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap bencana terus meningkat.

Sayangnya, pengetahuan terhadap bencana itu tak dibarengi dengan pengetahuan soal mitigasi bencana. Di lain kesempatan, Rini menyebut, pengetahuan mitigasi bencana bisa meminimalkan kerugian pascabencana. Pengetahuan itu, kata Rini, salah satunya berupa sosialisasi daerah-daerah rawan bencana.

“Peta zona merah atau zona rawan bencana sudah diberikan ke Gubernur Sulawesi Tengah. Pertanyaannya sekarang, apakah informasi itu dibuka ke publik?” kata Rini.

Sutopo menuturkan, bertambahnya jumlah penduduk, mau tidak mau akan menempati daerah rawan bencana. Abainya peringatan di zona-zona rawan bencana, menurut Rini, memperparah kondisi pascabencana. Rini mencontohkan proses geologi tanah bergerak atau likuifikasi yang terjadi di Kelurahan Petobo, Kota Palu.

“Dari pengetahuan orang-orang zaman dulu, daerah Petobo itu sebenarnya tidak boleh dijadikan tempat tinggal, karena daerah itu bekas sungai dan rawa-rawa purba. Sehingga tanahnya bisa amblas kapan saja,” ujar Rini.

Saat melakukan penelitian mengenai sesar Palu-Koro, Rini pun mendapatkan cerita soal bukit yang bergeser hingga 500 meter. Lebih lanjut, Rini mengatakan, pernah ada riset pada 2012 yang menyebutkan ada beberapa wilayah yang harus dievakuasi, karena berpotensi likuifikasi. Namun, parahnya, daerah itu malah dijadikan perumahan.

Buoy tak berfungsi

Sutopo mengaku, dana yang minim menjadi salah satu tantangan mengapa penanggulangan bencana tak berjalan efektif. Dari peristiwa gempa dan tsunami di Palu dan Donggala kemarin misalnya, 21 alat pendeteksi gelombang tsunami, atau yang biasa disebut buoy, yang digunakan untuk mengamati perubahan muka air laut lepas tidak berfungsi sama sekali.

Dari 21 buoy itu, delapan dibuat di Indonesia, 10 dari Jerman, satu dari Malaysia, dan dua dari Amerika Serikat. Buoy yang dibuat di Indonesia seharga Rp4 miliar satu unit, sedangkan yang dibuat di Amerika Serikat harganya antara Rp7 hingga Rp8 miliar per unit.

Sutopo menyebutkan, kondisi itu sudah berlangsung sejak 2012 lalu. Akhirnya, buoy yang berada di perairan internasional milik negara lain menjadi andalan untuk memantau kemungkinan terjadinya tsunami.

Ada lima buoy di perairan internasional yang disebut Sutopo, yakni satu di dekat Aceh buoy milik India, satu di Laut Andaman milik Thailand, dua di selatan Sumbawa milik Australia, dan satu di Samudera Pasifik, dekat Papua, milik Amerika Serikat.

Buoy-buoy itu, menurut Sutopo, rusak akibat tindakan perusakan dan minimnya biaya perawatan.

“Bahkan ada yang dibuat tambatan perahu nelayan,” kata Sutopo.

Menurut buku Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami yang diterbitkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2012, buoy terdiri dari dua bagian terpisah. Satu bagian di permukaan, dan satunya lagi ditaruh di dasar laut, yang disebut ocean bottom unit (OBU).

Unit pengukuran bawah air ini bisa mendeteksi perubahan tekanan air ketika tsunami melintas. Usai mendeteksi tsunami, lalu data terkirim ke komponen lainnya yang disebut buoy, yang mengapung di permukaan laut di dekatnya.

Komponen ini fungsinya untuk mengukur naik-turun permukaan air. Buoy mengirimkan data dari OBU melalui komunikasi satelit ke pusat kontrol di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selanjutnya diteruskan ke BMKG.

Buoy pun dilengkapi dengan unit global positioning system (GPS) berketepatan tinggi, yang mengukur gerakan permukaan air laut dan mampu mendeteksi tsunami yang melintas. Ketika tsunami terjadi, alat ini akan segera merekam tsunami dan mengirimkan datanya. Data dari buoy berfungsi untuk menentukan apakah tsunami sudah terbentuk.

Namun, Sutopo mengatakan, peringatan tsunami tak bisa hanya mengandalkan buoy saja.

“Dari survei yang pernah kami lakukan, 63% masyarakat tak mendengar adanya sirine tsunami,” kata Sutopo.

Padahal, menurutnya, waktu yang tepat untuk menyelamatkan diri dari tsunami sangat sempit, kurang dari satu jam. Solusinya, kata Sutopo, bisa dengan menggunakan mitigasi kearifan lokal, yang kini mulai luntur.

“Mitigasi tradisional dengan menggunakan kentongan sebagai sirine, bisa menjadi solusi menanggulangi bencana,” katanya.

Negeri ini harus belajar dari bencana gempa bumi yang kerap terjadi. Baru sekitar sebulan lalu kita berduka, karena gempa bumi besar melanda Nusa Tenggara Barat. Sudah banyak korban jiwa berjatuhan. Haruskah kita selalu melakukan kesalahan yang sama dan tak mau berubah?