Mula kelap-kelip lampu diskotek di Jakarta

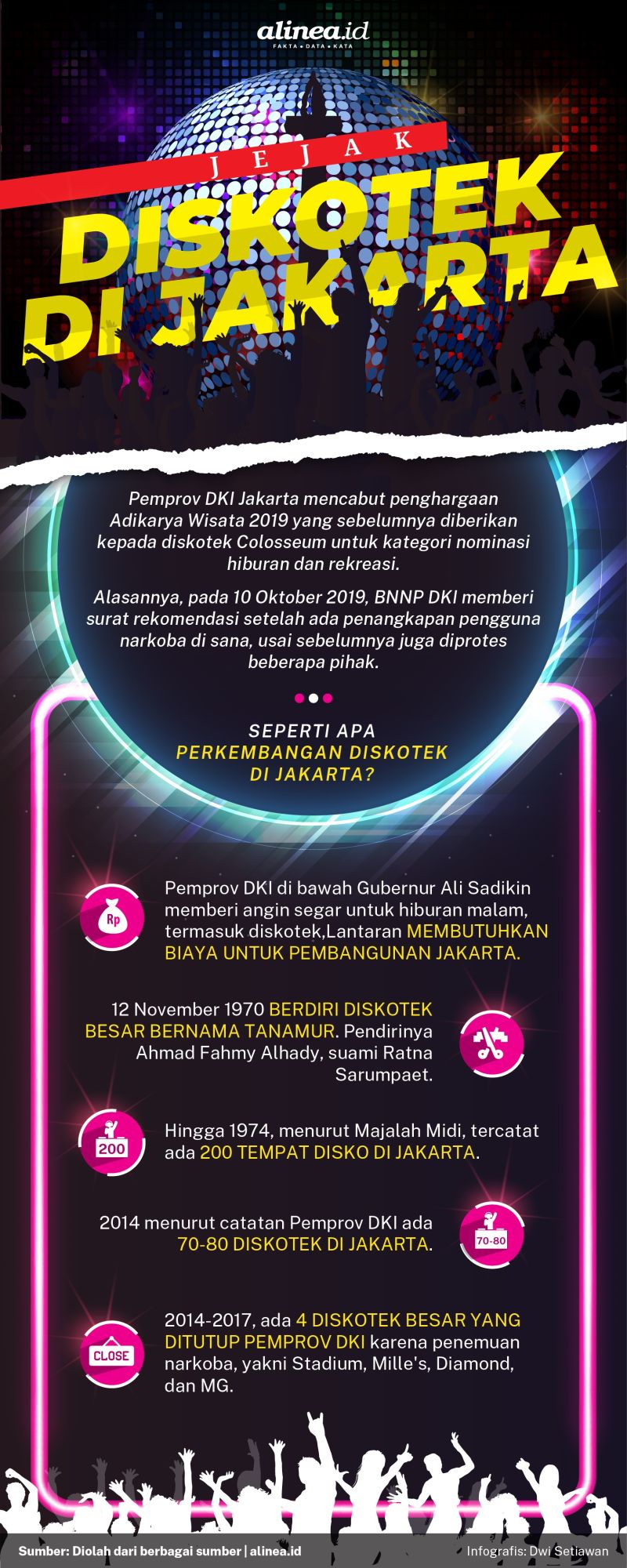

Pada 16 Desember 2019, Pemprov DKI Jakarta membatalkan pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada diskotek Colosseum Club 1001. Menurut Antara, 16 Desember 2019, pencabutan penghargaan itu terkait surat teguran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta untuk meninjau ulang izin diskotek yang terletak di Taman Sari, Jakarta Barat.

Selang sehari setelah keputusan pencabutan penghargaan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Alberto Ali. Sebelum pencabutan penghargaan itu, terpilihnya diskotek Colosseum menuai protes sejumlah pihak.

Hiburan malam, seperti diskotek, takbisa lepas dari geliat perkembangan sebuah kota besar. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang memerintah pada 1966-1977 memberikan angin segar untuk diskotek dan kelab malam.

Dari hobi ke bisnis

Majalah Midi edisi 26 Oktober 1974 pernah menurunkan laporan utama terkait kegiatan disko. Disko dan diskotek punya arti berbeda. Disko merupakan seperangkat alat musik yang disewakan, sedangkan diskotek adalah tempat untuk bersantai sambil melantai dengan iringan musik rekaman.

Midi melaporkan, pada 1974 ada lebih dari 200 tempat disko. Di kota-kota lain, seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang, tempat-tempat disko pun semarak.

Menurut Midi, disko muncul dari kolektor kaset dan piringan hitam, serta penggemar alat elekronika dan pecinta radio amatir yang kerap kumpul. Selain itu, disko lahir dari mereka yang berkecimpung dalam siaran radio non-RRI.

“Lagi pula penyelenggaraannya dimotori oleh hobi,” tulis Midi.

Selain hobi, berdirinya disko juga didasarkan pada keisengan dan tempat berkumpul anak muda.

Saat itu, bintang film cilik Rano Karno bersama saudaranya mendirikan Karno Disko. Jaringan radio non-RRI, seperti Prambors pun mendirikan Prambors Disko.

Yang besar dan cukup terkenal adalah Merindink Disko, berdiri pada 1971. Mereka memiliki 2 pick up, 600 piringan hitam, beberapa kaset, amplifier, speaker, dan lampu blizt.

Di samping itu, Merindink Disko punya alat untuk membuat dekorasi dengan cahaya. Wujudnya, laser yang disambungkan ke amplifier, akan mengeluarkan warna merah, bergerak ke sana ke mari sesuai irama dan nada lagu.

Alat itu, tulis Midi, merupakan hibah dari putra Ibnu Sutowo, Adiguna. Ia membelinya di Belanda seharga US$880. Sejak berdiri, Merindink Disko mengantongi keuntungan Rp600.000 dari orang-orang yang melantai atau menyewa alat.

Saat itu, menurut Midi, disko lebih sehat bagi remaja dibandingkan dengan kelab malam. Di Yogyakarta, disko berkembang karena kelab malam dilarang.

Menurut Jarome Tadie dan Risa Permanadeli dalam “Night and the City: Club, Brothels and Politics in Jakarta”, yang terbit di Urban Studies (Januari, 2014), akhir 1960-an Gubernur Ali Sadikin memberi ruang lebar pada bisnis pelacuran, bar, diskotek, dan kelab malam. Ketika itu, Jakarta membutuhkan dana untuk pembangunan.

Menurut Alwi Shahab di dalam Betawi Queen of the East (2002), Jalan Mangga Besar semakin ramai dan gemerlapan, awal 1970-an Ali Sadikin mendorong pembangunan berbagai tempat hiburan.

“Menurut seorang pejabat kelurahan di sini, di kawasan ini terdapat ratusan diskotek, kelab malam, pub, dan rumah-rumah mesum,” tulis Alwi.

Menurut Enrico Yoland dalam skripsinya berjudul Perkembangan Diskotik Tanamur di Jakarta (1970-2005), pada 12 Desember 1970 berdiri diskotek Tanamur—akronim Tanah Abang Timur. Diskotek ini didirikan anak pengusaha tekstil keturunan Arab bernama Ahmad Fahmy Alhady.

Firman Lubis, penulis buku Jakarta 1950-1970 (2018) mengatakan, Gedung Tanamur didesain dengan campuran arsitektur masjid dan gereja.

“Cukup eksentrik bukan? Untung saja zaman itu belum ada model organisasi pemuda fanatik, seperti FPI dan FBR. Kalau sudah ada, bisa-bisa diskoteknya diserbu barisan pemuda yang suka kalap ini dengan alasan ‘melecehkan’ agama,” tulis Firman.

Pada 1971, ketika baru menjadi dosen muda di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Firman pernah mengunjungi Tanamur. “Kuping saya sampai pengang seharian setelah mengunjungi Tanamur malam itu,” ujarnya.

Majalah Tempo edisi 27 Maret 1971 dalam artikel “Discotheque dalam Godaan” menulis, Tanamur dibangun dengan uang Rp20 juta. Di tangga ke bawah ada ruang dansa dan sebuah bar dari kayu, serta bangku berbantal kulit kambing.

Setelah itu, muncul diskotek besar lainnya, seperti Copacabana, Galaxy, LCC, Blow Up, dan Mini Disco. Gemerlap diskotek-diskotek ini menambah semarak wajah Ibu Kota.

Majalah Tempo edisi 27 Maret 1971 menulis, Mini Disco terletak di Jalan Ir. Djuanda, Jakarta Pusat. Tempatnya mirip kapal pesiar. Ada bar, tempat duduk berjumlah 200, serta lantai dansa yang di sebelahnya ada bulatan kayu untuk a gogo girl. Pengunjung bisa duduk menikmati cahaya warna-warni, menghiasi dinding.

“Sebuah diskotek tanpa hostes, tanpa floor show, dan tanpa band. Inilah yang dibutuhkan Jakarta,” ujar pemilik Mini Disco Soelarto, dikutip dari Tempo.

Tanamur dan Mini Disco terbilang lebih murah dibandingkan kelab malam yang ada di Jakarta. Pengunjungnya, 60% wisatawan asing.

Menurut majalah Zaman edisi 20 April 1980, pengunjung diskotek di Jakarta biasanya artis film dan model atau anak-anak orang kaya. Zaman menulis, untuk masuk ke diskotek kelas Pitstop atau Oriental di Jakarta Hilton, pengunjung harus membeli karcis Rp6.000 di akhir pekan.

Namun, lama kelamaan, diskotek-diskotek tergoda dengan sajian hostes dan floor show. Diskotek kemudian lebih mirip disebut kelab malam.

Kelab malam dan citra negatif dikostek

Di dalam buku autobiografinya yang ditulis Ramadhan KH, Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977 (1993), Ali Sadikin mengatakan, night club (kelab malam) dan panti pijat diizinkan dibuka mengingat kebutuhan akan hiburan orang kota.

“Sementara untuk kelab-kelab malam, pusat hiburan lainnya saya adakan pengawasan secara intensif, perayaan tahun baru dan HUT Jakarta saya buka seluas-luasnya, supaya bisa dinikmati seluruh masyarakat,” kata Ali di buku autobiografinya.

Awal 1970-an, Ali menempuh kebijakan untuk mengusahakan pengembangan adanya tempat-tempat hiburan dan rekreasi, dalam segala bentuk, jenis, dan tingkatan. Kebijakannya itu, diakui Ali, mendapat sambutan hangat dari publik.

Menurut Ali, ia tetap melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan, agar masih dalam batas-batas norma kesusilaan.

“Ini tidak gampang. Ada saja tempat-tempat hiburan yang nakal karena didorong oleh nafsu mendapatkan pemasukan yang banyak, sekalipun kami adakan tim sensor yang terdiri dari unsur-unsur Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah), Kejaksaan Agung, dan Pemda DKI Jakarta,” ujar Ali di buku yang sama.

Bang Ali, yang melonggarkan tumbuh kembangnya hiburan malam, baik diskotek maupun kelab malam, pernah mengatakan, pahala lebih tinggi daripada maksiat.

Di dalam artikel “Malam Bayangan dan Kenyataan Night Club antara Terang dan Gelap” yang dimuat Tempo edisi 20 Maret 1971, Bang Ali berujar, “Dengan adanya night club yang menghidupi 5.000 orang, belum termasuk keluarganya, saya kira mendapat pahala.”

Tempo mencatat, pada 1971 di Jakarta ada 21 kelab malam, serta 25 bar dan restoran yang menyajikan hiburan malam.

Seiring waktu, bisnis hiburan malam memang menggiurkan para pengusaha yang terlibat di dalamnya. Menurut majalah Ekspres edisi 12 April 1971, show impor marak pada 1970-an.

“Mungkin alasan memajukan pariwisata atau usaha 'memetropolitkan' Jakarta dari Pemerintah DKI, kedatangan artis terlatih dan serba gairah telah disambut dengan tangan terbuka oleh pengusaha-pengusaha night club atau hiburan malam,” tulis Ekspres.

Ketika itu, bila Jakarta sudah larut malam, mulailah bergetar tari-tarian striptis, erotik, dan beat musisi Filipina. Musisi Indonesia dengan penarinya yang dilarang buka dada dan celana, semakin hari semakin terjepit. Kalah pamor dari penari dan musisi impor.

“Dan pertunjukan buka dada yang pertama di Miraca Sky Club, yang telah mendapat kecaman, ternyata sekarang bukan menjadi masalah lagi. Night club-night club sudah mengimpor yang berani lagi: strip telanjang bulat,” tulis Ekspres.

Miraca Sky Club didirikan tokoh perfilman nasional, Usmar Ismail pada 1967. Apa yang terjadi di kelab-kelab malam, menimbulkan kecaman dari sejumlah pihak.

Salah satu protes datang dari Ketua Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) Nyonya Andreas. Menurut Nyonya Andreas, pertunjukan semacam itu, yang masuk dalam kategori show, tidak lain adalah suatu pertunjukan yang jauh dari adegan hiburan sehat.

“Ia pernah ke Binaria malam-malam dan melihat penari-penari semacam striptis, yang dimainkan mudi-mudi Indonesia,” tulis Ekspres.

Menurut Zaman edisi 20 April 1980, pernah timbul polemik tempat hiburan bernama diskotek. Di sana, konon terselubung perbuatan mesum atau tempat kencan.

“Bahkan pernah, disko yang diadakan siang hari telah dilarang buka berhubung banyak melibatkan para pelacur,” tulis Zaman.

Bukan cuma perkara prostitusi, diskotek bahkan diduga menjadi sarang peredaran narkoba. Di dalam skripsinya, Enrico Yoland menyebut, Diskotek Tanamur sangat longgar tanpa peraturan apa pun. Tak heran, tulis Enrico, ditemukan transaksi obat-obatan terlarang hingga tawaran dari pekerja seks komersial.

“Pada 1982, narkotika seperti magadon dan valium mudah dicari di Tanamur,” tulis Enrico.