Urgensi UU PPRT di tengah sengsara pekerja rumah tangga

Siti Khotimah, 23 tahun, pulang ke rumahnya di daerah Pemalang, Jawa Tengah dari Jakarta pada 7 Desember 2022. Namun, kepulangannya malah membawa duka bagi keluarga. Heri Irawan, kakak Siti, mengatakan di tubuh adiknya itu penuh luka.

“Setelah dirawat alhamdulillah sudah mulai membaik,” ucap Heri saat dihubungi Alinea.id, Selasa (24/1).

Sepekan sebelum Lebaran 2022, Siti minta izin pergi bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di Jakarta. Akan tetapi, belum setahun bekerja, ia mendapat perlakukan tak manusiawi dari majikannya. Salah satu kekerasan yang dialami Siti adalah disiram air panas.

Menurut Heri, keluarga sudah hilang kontak dengan Siti pada Juli 2022. Ia dilarang berkomunikasi. Upah Siti pun tak diberikan. Padahal, sebelum bekerja, Siti dijanjikan gaji Rp2 juta per bulan.

“(Siti) cuma dapat Rp1,5 juta pas waktu pulang,” ujar Heri.

Setelah mendapatkan informasi dugaan penganiayaan terhadap Siti dari Polres Pemalang, petugas Polda Metro Jaya langsung bergerak menangkap delapan orang pelaku pada Jumat (9/12).

“Kalau pendampingan (untuk Siti), alhamdulillah sudah ada dari LBH Apik (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Jala PRT (Jaringan Nasional Pekerja Rumah Tangga), dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban),” kata Heri.

Tertahan di pimpinan DPR

Kisah Siti hanya satu dari sekian banyak nestapa PRT. PRT asal Cianjur berinisial RNA, 18 tahun, juga bernasib serupa Siti. Pada Oktober 2022, RNA mengadu ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko karena diperlakukan tak manusiawi secara fisik dan psikis oleh majikannya yang berdomisili di Jakarta Timur.

Koordinator Nasional Jala PRT Lita Anggraini menyebut, dalam kurun 2017-2022 setidaknya ada 2.637 kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia. Bentuk kekerasannya macam-macam, mulai fisik, psikis, ekonomi, seksual, hingga perdagangan orang.

Belum lagi perampasan hak, seperti istirahat, cuti tahunan, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, bantuan sosial, dan berorganisasi. Ada pula PRT yang hanya diberikan makan sehari sekali oleh majikannya.

“Itu semua menggambarkan bahwa PRT bekerja dalam situasi perbudakan modern,” ujar Lita, Senin (23/1).

“PRT kan tidak dianggap sebagai warga yang sama kedudukannya. Berbagai kasus menggambarkan mereka ini sebagai warga kelas bawah yang bisa menjadi sasaran (kekerasan).”

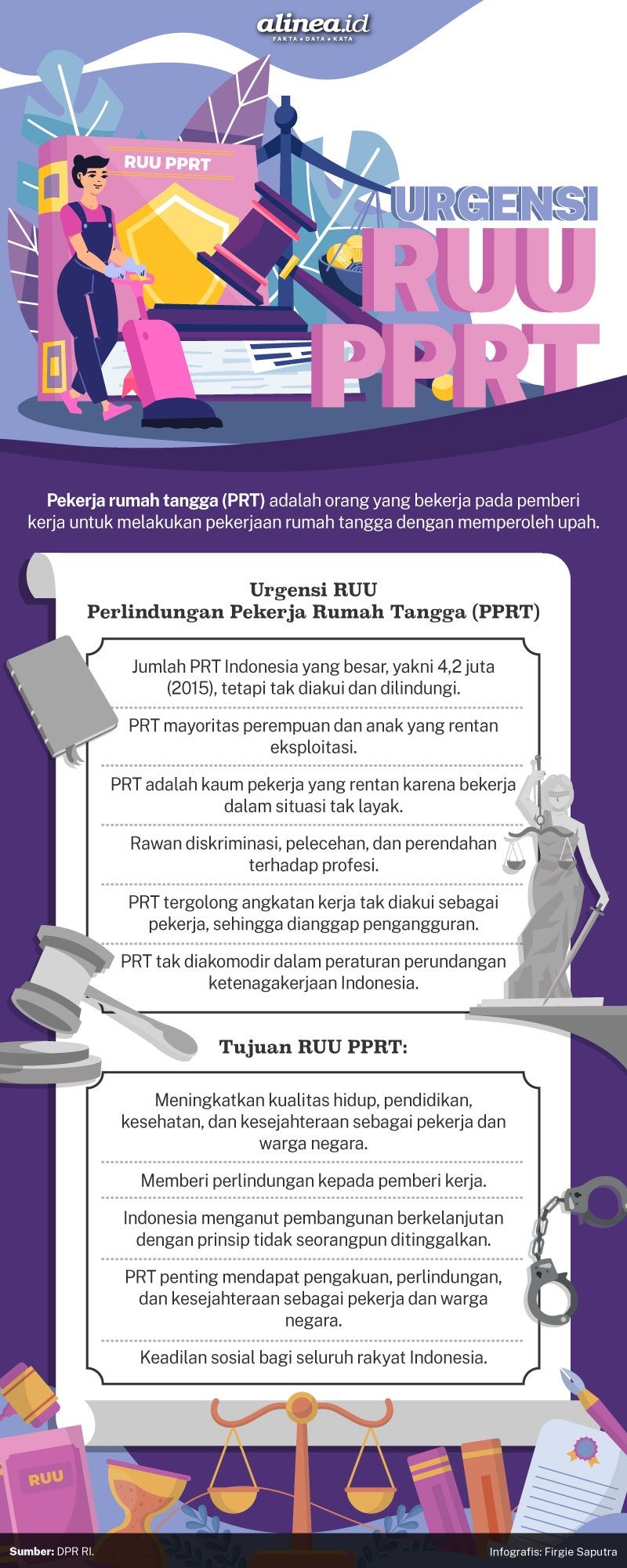

Pada Rabu (18/1), Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen dan upaya keras pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap PRT. Oleh karenanya, Jokowi mendorong agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan sebagai undang-undang.

Lita mengapresiasi sikap Jokowi. Ia berharap, DPR bisa segera duduk bersama pemerintah membahas RUU PPRT. RUU PPRT sendiri pertama kali diusulkan ke DPR pada 2004.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT Eva Kusuma Sundari mengatakan, tahun 2019 sudah ada perkembangan yang baik karena Badan Legislasi (Baleg) DPR menjadikan RUU PPRT sebagai hak legislasi inisiatif.

Lalu, pada Juli 2020, RUU PPRT diputuskan akan disetor ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Menurut Eva, saat RUU PPRT sudah di tangan bamus, seharusnya tinggal minta persetujuan untuk dibawa ke paripurna. Namun, pimpinan DPR tak pernah mengagendakan itu.

“Jadi, isunya sekarang di pimpinan DPR, kapan mengagendakan untuk dimintai persetujuan di paripurna. Kalau sudah di paripurna, itu kan nanti menjadi inisiatif DPR, bukan Baleg lagi. Kalau sudah inisiatif DPR, pemerintah bisa masuk untuk bahas menjadi UU negara,” ujar Eva, Senin (23/1).

Eva menduga, pimpinan DPR tak kunjung memparipurnakan RUU PPRT karena terkait preferensi. Ia menerka, Ketua DPR Puan Maharani tidak mendapat data tentang kondisi PRT di Indonesia.

“Setiap hari ada dua PRT yang ‘diperbudak’. Jadi, alasan bahwa ini (pengesahan RUU PPRT) belum emergency, itu tidak mendasar sebetulnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eva menduga, pimpinan DPR kurang mendapat masukan yang valid dan aktual. Sebab, kajian untuk RUU PPRT yang sudah berusia 18 tahun itu memang perlu ditinjau kembali.

Eva menyarankan agar Puan membuka diri dan dialog dengan PRT yang menjadi korban kekerasan, serta masyarakat sipil yang mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap PRT.

“Kalau dia (Puan) mendapat alternatif masukan, itu akan bagus,” ucap Eva.

Dihubungi terpisah, anggota Baleg DPR Ledia Henifa Amaliah mengakui, RUU PPRT memang belum masuk agenda pimpinan DPR. Ia pun enggan berkomentar lebih jauh terkait regulasi itu.

“Jadi memang harus sama pimpinan DPR karena kami sudah berkali-kali bicara tentang (RUU) PPRT ini,” katanya, Rabu (25/1).

Antara Konvensi ILO 189 dan RUU PPRT

Dalam keterangan persnya, Kamis (19/1), komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, selain mendorong DPR segera menyetujui RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna DPR, juga mendorong DPR dan pemerintah mempertimbangkan hasil kajian lembaganya sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RUU PPRT.

“Mendorong DPR dan pemerintah membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya selama proses pembahasan RUU PPRT,” ucap Anis.

Menurut Anis, pada 2021 Komnas HAM sudah melakukan penelitian urgensi pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang. Di samping juga meneliti urgensi ratifikasi Konvensi International Labor Organization (ILO) Nomor 189 tentang pekerjaan yang layak bagi PRT. Hasil kajian menyimpulkan, ratifikasi Konvensi ILO 189 dapat mendorong kondisi HAM yang lebih kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak PRT.

“Ratifikasi konvensi tersebut juga dapat menjadi norma rujukan dalam penyusunan dan pembahasan RUU PPRT,” ujarnya.

Dari kajian tersebut, Komnas HAM menyampaikan tiga rekomendasi untuk pemerintah. Pertama, pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi ILO 189. Kedua, pemerintah melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT. Terakhir, Kementerian Ketenagakerjaan menjadi pihak yang menginisiasi ratifikasi Konvensi ILO 189.

“Ketiga rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR,” ucap Anis.

Di sisi lain, Lita mengatakan, sejak awal Jala PRT sudah merekomendasikan hal serupa. Namun, pemerintah menolak ratifikasi Konvensi ILO 189 karena fokus ingin mengesahkan RUU PPRT terlebih dahulu.

“Kalau menunggu ratifikasi lebih lama lagi (pengesahan RUU PPRT), sementara PRT dalam situasi darurat,” tutur Lita.

Menurut Lita, isi Konvensi ILO 189 bisa menjadi acuan dalam pembentukan RUU PPRT. “Seperti Filipina (yang) mengacu 75% dari isi konvensi dan berbagai negara lain juga demikian,” katanya.

Sementara itu, Eva mengatakan, pada dasarnya ratifikasi Konvensi ILO 189 penting. Akan tetapi, pemerintah dan pengusaha tidak mau. Sebab, konsekuensinya berat jika PRT disamakan dengan ketentuan yang ada di UU Ketenagakerjaan.

“Misalkan, liburnya harus mengikuti kalender nasional. Jam kerja 9 pagi sampai 5 sore. Nah, PRT kita kan enggak bisa seperti itu karena juragannya ada yang kerjanya pagi, ada yang malam. Kan enggak fleksibel,” katanya.

Lalu, kata Eva, pemerintah menjawab dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT. “Itu karena tidak mau ratifikasi konvensi,” kata dia.

Eva menjelaskan, jika meminta ratifikasi Konvensi ILO 189 sekarang, hal itu sama saja mengganjal pengesahan RUU PPRT jadi undang-undang. Ia menerangkan, meski standar RUU PPRT tak setinggi ILO 189, tetapi beberapa poin yang ada di konvensi tersebut sudah masuk di dalam RUU PPRT.

“Sehingga sebetulnya, konten di Konvensi ILO 189 itu 70% sudah ada di PPRT,” katanya.