Yang menyatukan Jokowi, Trump, Bolsonaro, dan Duterte

Polemik penggunaan ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 terus bergulir. Setelah sempat mengeluarkan izin edar untuk obat cacing dan parasit itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kini melarang promosi ivermectin sebagai obat Covid-19.

Dalam siaran pers yang diunggah di laman pom.go.id, Rabu (21/7) lalu, BPOM menyatakan ivermectin obat keras yang harus diuji klinis dulu sebelum diedarkan sebagai obat terapi Covid-19. Saat ini, uji klinis tengah digelar Badan Pengkajian Kebijakan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

"Maka, ditekankan kepada industri farmasi yang memproduksi obat tersebut dan pihak mana pun untuk tidak mempromosikan obat tersebut, baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat umum," tulis BPOM.

Pada mulanya, ivermectin sempat ikut dipromosikan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai obat terapi Covid-19. Juni lalu, Moeldoko bahkan sempat membagi-bagikan obat antiparasit itu kepada warga di sejumlah daerah.

Belakangan, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut Moeldoko ditengarai kenal dekat dengan petinggi PT Harsen Laboratories, perusahaan yang memproduksi ivermectin. Moeldoko membantahnya. Pensiunan jenderal TNI itu mengancam melaporkan ICW ke polisi.

Selain Moeldoko, Menteri BUMN Erick Thohir juga turut "mempopulerkan" ivermectin. Belum lama ini, Erick bahkan telah menginstruksikan PT Indofarma Tbk. untuk memproduksi jutaan butir ivermectin untuk obat terapi Covid-19.

Di luar polemik yang menyertainya, penggunaan ivermectin dipersoalkan lantaran bukti ilmiah yang menunjukkan efektivitasnya sebagai obat antiviral masih terbatas. Sejauh ini, ivermectin hanya terbukti efektif dalam uji in vitro alias pengujian di laboratorium. Uji in vivo atau pada hewan dan manusia masih minim.

Peneliti kesehatan dari Universitas Indonesia (UI) Ahmad Fuady menyebut gembar-gembor ivermectin menunjukkan bahwa pemerintah masih mengedepankan populisme medis dalam penanganan pandemi. Dalam hal ini, pemerintah Jokowi terkesan menyederhanakan pandemi yang kompleks lewat promosi obat-obatan yang tak jelas bukti ilmiahnya.

“Salah satu bentuk populisme medis yang dilakukan pemerintah adalah down playing. Down playing itu bentuknya berupa meremehkan pandemi itu sendiri. Mulai dari dulu, pertama kali (pandemi) muncul, itu kan dibilang enggak adalah (Covid-19 di Indonesia)," kata dia kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.

Sebelum ivermectin, pemerintah juga pernah mempromosikan hydroxychloroquine sebagai obat Covid-19 pada awal pandemi. Dalam sebuah konferensi pers pada 20 Maret 2020, Jokowi bahkan sempat mengumumkan telah memborong 3 juta butir chloroquine untuk obat terapi Covid-19.

Belakangan, sejumlah riset menunjukkan chloroquine terbukti tidak punya khasiat medis apa pun untuk melawan Covid-19. Pada pertengahan Juni 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat bahkan menghentikan izin edar chloroquine untuk mengobati pasien Covid-19.

Sikap meremehkan pandemi, kata Fuady, juga ditunjukkan sejak awal oleh sejumlah pejabat di lingkungan istana, semisal eks Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "(Covid-19) bisa kita hadapi dengan jamu, dengan doa, dan lain-lain,” tutur Fuady mengulang pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah tersebut.

Menurut Fuady, pemerintah terkesan sengaja meremehkan pandemi demi menjaga iklim ekonomi tetap kondusif. Sejak awal, pemerintah enggan mengeluarkan tindakan drastis dalam penanganan pandemi Covid-19 karena khawatir perekonomian bakal terpukul.

“Nah, kekhawatiran itu disembunyikan, tidak diungkapkan di depan publik. Akibatnya, sering kali keputusan yang keluar dari sisi pemerintah ini itu tidak saintifik. Jadi, ini kalau kita bicara tentang GeNose, ivermectin, itu kita tidak bisa melepaskan diri dari analisa atas tanda-tanda satu tahun terakhir,” jelas dia.

Simplifikasi ala Bolsonaro dan Trump

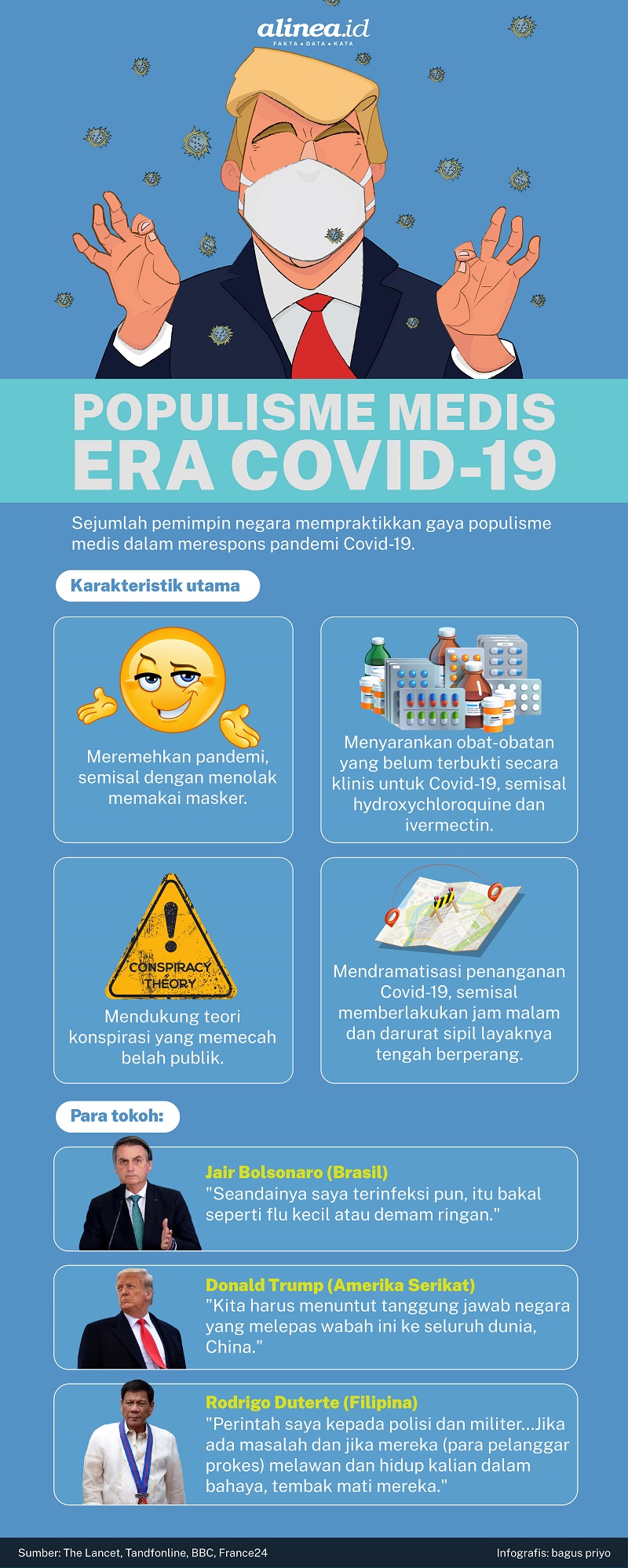

Gejala populisme medis tak hanya muncul di Indonesia saja. Dalam "Medical populism and the COVID-19 pandemic" yang terbit pada 11 Agustus 2020 di Jurnal Global Public Health, antropolog Gideon Lasco mengatakan populisme medis dijalankan Presiden Jair Bolsonaro di Brasil, Rodrigo Duterte di Filipina, dan Donald Trump di AS.

Dalam paper itu, Lasco mengklasifikasi empat karakteristik populisme medis yang berkembang pada era Covid-19. Pertama, simplifikasi pandemi. Kedua, dramatisasi krisis. Ketiga, memecah belah publik. Terakhir, penyebarluasan klaim-klaim yang seolah ilmiah.

Simplifikasi pandemi kental ditunjukkan oleh Bolsonaro dan Trump. Bolsonaro, misalnya, sempat menyebut pandemi sebagai "fantasi" dan "flu kecil". Pada awal pandemi, mantan perwira militer itu juga terlihat tak pernah memakai masker dalam acara-acara publik.

Saat jumlah kasus Covid-19 mencapai 2,200 kasus pada akhir Maret, Bolsonaro bahkan berkukuh tak mau mengeluarkan kebijakan drastis untuk memutus rantai penularan. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyatakan, kehidupan di Brasil harus tetap berjalan normal.

Meski begitu, ia mengakui bahwa virus Covid-19 mulai mewabah di negeri asal tari Samba itu. "Kita harus menghadapinya. Tapi, hadapi seperti seorang lelaki. Jangan seperti anak-anak. Hadapi virus itu dengan realita. Itulah hidup. Kita semua bakal mati suatu saat," kata dia.

Alih-alih mengerem aktivitas publik, Bolsonaro ngotot mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Brasil tak terpengaruh pandemi. Pemerintahannya meluncurkan kampanye #BrazilCannotStop demi memunculkan ilusi itu. Dalam sebuah video kampanye, Bolsonaro menunjukkan kelas-kelas yang penuh dengan para murid dan pasar yang dipadati pengunjung.

Menurut Lasco, retorika Bolsonaro tak berubah bahkan saat Brasil merangsek sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbesar di dunia. Bolsonaro malah menyebut angka Covid-19 dibesar-besarkan oleh musuh politiknya.

"Respons presiden terhadap pandemi menunjukkan karakteristik populisme medis, khususnya dalam bagaimana ia menyederhakan pandemi, dan menjadikan respons penyangkalan dan antagonstiknya sebagai tontonan bagi publik," kata Lasco.

Trump pun serupa. Tak hanya menyederhanakan pandemi, Trump juga rajin mengumbar "kebohongan publik", semisal menyatakan virus SARS-Cov-2 bakal mati di udara yang lebih panas, Covid-19 bakal menghilang dengan sendirinya, dan menyamakan Covid-19 dengan virus biasa.

"Kita kehilangan 26.000-70.000 orang lebih karena flu. Kita kehilangan--kita punya angka kematian seperti itu per tahun. Di seluruh dunia, angkanya ratusan ribu kematian per tahun," kata Trump dalam sebuah konferensi pers pada 2 Maret 2020.

Sepanjang pandemi, Trump juga mendadak jadi pakar kesehatan dan tukang obat. Dalam berbagai kesempatan, ia mengeluarkan klaim mengenai obat-obat yang efekfif melawan Covid-19, semisal hydroxychloroquine dan antibiotik azithromycin. Ia bahkan sempat menyarankan injeksi disinfektan dan sinar UV untuk mencegah Covid-19.

Klaim-klaim itu terbukti omong kosong.

Karakteristik populisme politik Trump juga diwarnai antagonisme politik. Sempat memuji langkah karantina yang dikeluarkan pemerintah China pada awal pandemi, Trump berbalik menyalahkan Tiongkok sebagai biang kerok wabah global usai jumlah kasus positif Covid-19 melesat tajam di AS.

Dalam berbagai kesempatan, Trump dengan vulgar menyebut Sars-Cov-2 sebagai virus China. Sejumlah riset menunjukkan pernyataan-pernyataan Trump turut memicu meningkatnya rasisme terhadap orang China dan Asia di AS dan berbagai belahan dunia.

Trump juga menuduh WHO tak becus menangani pandemi dan cenderung pro-China. Setelah mengeluarkan beragam ancaman untuk menyetop pendanaan ke organisasi global itu, Trump membawa AS keluar dari keanggotaan WHO pada awal Juli 2020.

Lasco menilai populisme medis dijalankan Trump murni berbasis kepentingan politik. Secara khusus, ia menyoroti perbedaan sikap Trump di masa lalu saat merespons merebaknya wabah Ebola di AS pada era Presiden Barrack Obama.

Pada periode 2013-2014, kata Lasco, Trump terekam mengunggah ratusan cuitan di Twitternya untuk mendramatisasi Ebola sebagai wabah yang sangat mengerikan dan menuding pemerintahan Obama tak kompeten menangani pandemi.

"Untuk coronavirus, yang bisa dilihat adalah sebaliknya: Dia (Trump) meremehkan virus tersebut dan cenderung membesar-besarkan kompetensi dan tindakan-tindakan yang ia lakukan," jelas Lasco.

Dramatisasi krisis gaya Duterte

Populisme medis jenis beda dijalankan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sempat ikut-ikutan meremehkan virus Sars-Cov-2, Duterte mengambil langkah drastis untuk menghadapi pandemi sejak kasus positif Covid-19 terus naik di Filipina pada awal Maret 2020.

Pada 6 Maret 2020, Duterte mengumumkan kondisi darurat kesehatan di seluruh Filipina. Seminggu kemudian, bekas Wali Kota Davao itu menetapkan kebijakan karantina ketat di tingkat komunitas di Pulau Luzon. Duterte menyetop operasi transportasi publik, menutup sektor-sektor nonesensial, dan memberlakukan jam malam.

Di televisi nasional, Duterte sempat muncul untuk mengumumkan arah kebijakan penanganan pandemi Filipina. Dalam konferensi pers itu, Duterte terlihat didampingi para petinggi kepolisian dan jenderal militer Filipina.

"Saya mengatakan ini serius dan kalian harus mendengarkan. Perintah saya kepada polisi dan militer...Jika ada kendala di lapangan, mereka (para pelanggar karantina) melawan balik, dan nyawa kalian terancam, tembak mati mereka. Mengerti? Mati. Ketimbang menciptakan kekacauan, saya akan mengubur kalian," kata dia.

Dalam "Optics of power vs voice of science" yang terbit di Inquirer tak lama setelah pengumuman lockdown itu, kolumnis Filipina Randy David mengatakan Duterte menggeser paradigma pandemi sebagai persoalan kesehatan menjadi persoalan keamanan dan ketertiban umum.

Secara khusus, ia menyoroti hilangnya suara para pejabat kesehatan dan pakar dalam penanganan pandemi. "Seseorang di pemerintahan memilih untuk memproyeksikan optik kekuasaan ketimbang memberikan ruang bagi ilmu pengetahuan," kata David.

Duterte tak sekadar menggertak. Ketika Cebu mengumumkan lonjakan kasus pada akhir Juni, Duterte langsung menginstruksikan lockdown ketat. Ia bahkan mengirimkan eks jenderal militer, lengkap dengan para prajurit dan deretan tank baja, untuk mengawasi proses karantina di kota metropolis terbesar kedua di Filipina itu.

Dalam "The Philippines' Covid-19 Response: Securitising the Pandemic and Disciplining Pasaway" yang terbit di Journal of Current Southeast Asian Affairs pada Januari 2021, Karl Hapal menilai penanganan pandemi bergaya draconian di Filipina merupakan bentuk sekuritisasi dan kelanjutan dari gaya kepemiminan Duterte yang populis.

Hapal menyamakan penanganan pandemi dengan perang melawan narkotika yang dijalankan Duterte sejak beberapa tahun lalu. Bedanya, dalam perang itu, Duterte memposisikan virus Sars-Cov-2 sebagai musuh tak kasat mata dan para pasaway sebagai musuh nyata bagi negara.

Dalam bahasa Filipina, pasaway berarti orang yang keras kepala atau bebal. Pada masa pandemi, pasaway disematkan Duterte kepada para pelanggar protokol kesehatan yang potensial menyebarluaskan virus Sars-Cov-2.

"Dalam proses ini, virus tersebut dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial bagi negara yang menjustifikasi penggunaan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran untuk menanganinya," jelas Hapal.

Langkah yang diambil Duterte, tentunya beda jauh dengan yang dipilih rezim Jokowi. Di Indonesia, hingga kini tak ada lockdown dan jam malam. Para pelanggar protokol kesehatan pun hanya disanksi ringan berupa denda dan kerja sosial.

Namun demikian, hasil akhirnya tak jauh beda. Di level Asia Tenggara, Indonesia dan Filipina sama-sama berstatus sebagai negara penyumbang kasus Covid-19 terbesar. Indonesia berada di urutan pertama, Filipina kedua.

Dalam sebuah terbitan pada Agustus 2020, The Economist sempat mengulas beda penanganan pandemi Jokowi dan Duterte. Kesimpulannya: Duterte super keras, Jokowi plintat-plintut. Tapi, keduanya sama-sama tak kompeten. *(Ach)