Pemilu 2019: Makan korban dan perlu evaluasi

Pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merampungkan penghitungan suara Pemilu 2019. Pascapencoblosan, suasana politik diwarnai saling klaim kemenangan dan tudingan kecurangan.

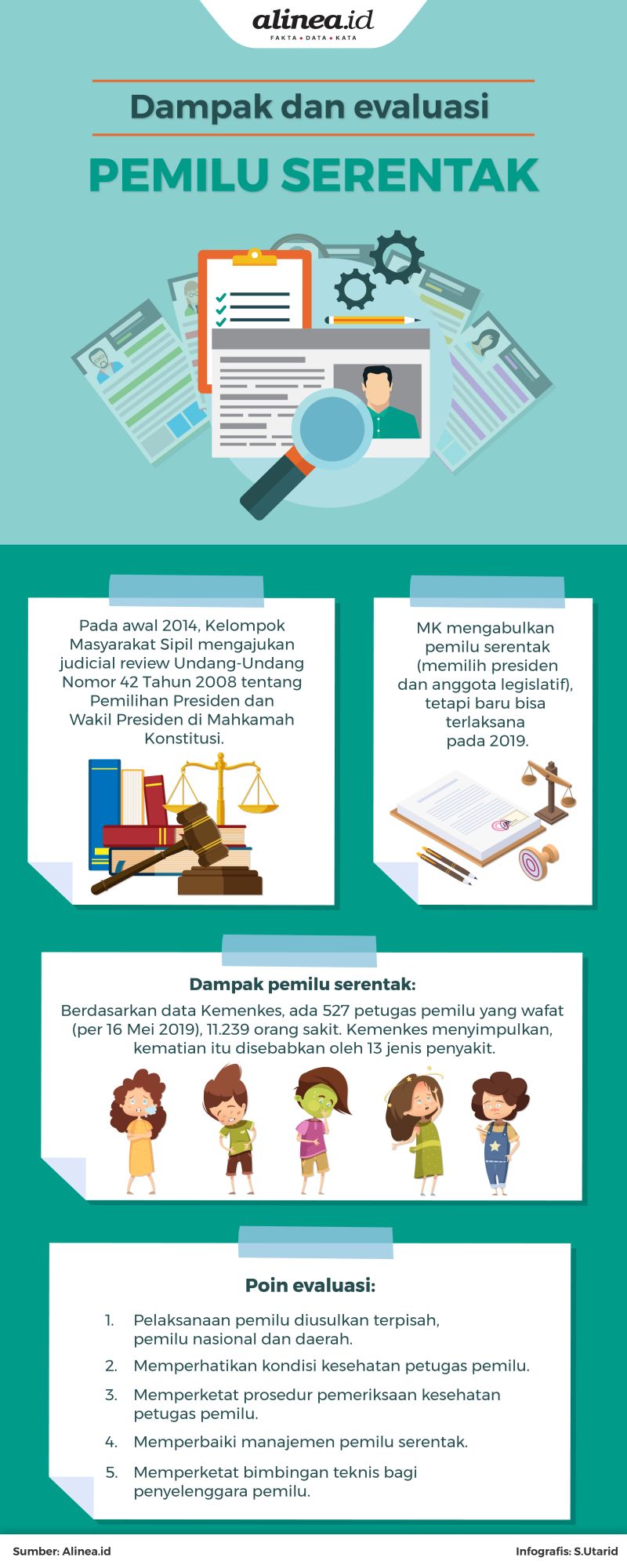

Di samping itu, pemilu serentak—pemilihan calon anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres)—yang dilakukan perdana sepanjang sejarah Indonesia menyisakan sejumlah masalah. Salah satu yang paling membetot sorotan publik adalah banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.

Sikap Effendi Gazali

Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali menjadi orang yang disalahkan dalam kasus banyaknya petugas KPPS yang wafat. Effendi merupakan pengaju judicial review (uji materi) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal 2014.

Di dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi bahwa pelaksanaan pemilu serentak akan dilakukan, tetapi baru dilaksanakan pada 2019.

Tak pernah terlintas di dalam benak Effendi pemilu serentak akan menimbulkan kematian petugas KPPS. Menurutnya, sebelum pelaksanaan, KPU sudah melakukan simulasi guna mendeteksi kesulitan teknis pemilu serentak.

"Saya juga mencoba memahami simulasi KPU di lebih 300 TPS (tempat pemungutan suara), namun tidak mendeteksi sama sekali kelelahan fisik yang sampai menyebabkan kematian," kata Effendi saat dihubungi reporter Alinea.id, Jumat (17/5).

Meski begitu, ia tak mau lepas tanggung jawab. Ia mengaku siap dengan konsekuensi hukum, bila ada instrumen pidana yang bisa menjeratnya.

"Selaku ilmuan, saya diajarkan termasuk oleh Buya Syafii Maarif, jangan pengecut. Kalau ini dikaitkan dengan JR (judicial review), lalu diseret pengaju JR, saya siap (mendapat hukuman)," ujar Effendi.

Sebelumnya, tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menulis artikel “Sistem Pemilu yang Membunuh” di harian Republika edisi 30 April 2019. Di dalam artikel itu, Buya Syafii menuding Effendi Gazali sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pemilu serentak, yang menimbulkan kejadian kematian petugas KPPS. Effendi dianggap tak memikirkan manajemen pemilu serentak yang rumit dan melelahkan.

Menanggapi formula pemilu ideal, Effendi mengaku energi elite politik tersita pada masalah lain, sehingga mengabaikan kerumitan teknis pelaksanaan pemilu serentak.

Menurutnya, saat mengajukan judicial review ke MK, saran untuk memisahkan dua pemilu dengan maksud mengurangi beban, sudah dilontarkan saksi. Usai diputus MK pada 23 Januari 2014, ada jeda waktu yang panjang bagi KPU maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendesain manajemen pelaksanaannya. Menurutnya, pemilu yang dilakukan secara serentak tidak harus dilaksanakan bersamaan pada hari dan waktu yang sama. Opsi lainnya, bisa dipisah antara pemilu pusat dan daerah.

Effendi menyayangkan, jeda waktu itu tak dimaksimalkan mengatur teknis pemilu di lapangan. Para elite politik justru terkuras energinya pada perdebatan untuk menangkal hoaks.

"Sayangnya kita tidak memiliki waktu yang lebih mencurahkan perhatian kita pada aspek teknis tersebut," kata dia.

Pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merampungkan penghitungan suara Pemilu 2019. Pascapencoblosan, suasana politik diwarnai saling klaim kemenangan dan tudingan kecurangan.

Di samping itu, pemilu serentak—pemilihan calon anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres)—yang dilakukan perdana sepanjang sejarah Indonesia menyisakan sejumlah masalah. Salah satu yang paling membetot sorotan publik adalah banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.

Sikap Effendi Gazali

Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali menjadi orang yang disalahkan dalam kasus banyaknya petugas KPPS yang wafat. Effendi merupakan pengaju judicial review (uji materi) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal 2014.

Di dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi bahwa pelaksanaan pemilu serentak akan dilakukan, tetapi baru dilaksanakan pada 2019.

Tak pernah terlintas di dalam benak Effendi pemilu serentak akan menimbulkan kematian petugas KPPS. Menurutnya, sebelum pelaksanaan, KPU sudah melakukan simulasi guna mendeteksi kesulitan teknis pemilu serentak.

"Saya juga mencoba memahami simulasi KPU di lebih 300 TPS (tempat pemungutan suara), namun tidak mendeteksi sama sekali kelelahan fisik yang sampai menyebabkan kematian," kata Effendi saat dihubungi reporter Alinea.id, Jumat (17/5).

Meski begitu, ia tak mau lepas tanggung jawab. Ia mengaku siap dengan konsekuensi hukum, bila ada instrumen pidana yang bisa menjeratnya.

"Selaku ilmuan, saya diajarkan termasuk oleh Buya Syafii Maarif, jangan pengecut. Kalau ini dikaitkan dengan JR (judicial review), lalu diseret pengaju JR, saya siap (mendapat hukuman)," ujar Effendi.

Sebelumnya, tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menulis artikel “Sistem Pemilu yang Membunuh” di harian Republika edisi 30 April 2019. Di dalam artikel itu, Buya Syafii menuding Effendi Gazali sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pemilu serentak, yang menimbulkan kejadian kematian petugas KPPS. Effendi dianggap tak memikirkan manajemen pemilu serentak yang rumit dan melelahkan.

Menanggapi formula pemilu ideal, Effendi mengaku energi elite politik tersita pada masalah lain, sehingga mengabaikan kerumitan teknis pelaksanaan pemilu serentak.

Menurutnya, saat mengajukan judicial review ke MK, saran untuk memisahkan dua pemilu dengan maksud mengurangi beban, sudah dilontarkan saksi. Usai diputus MK pada 23 Januari 2014, ada jeda waktu yang panjang bagi KPU maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendesain manajemen pelaksanaannya. Menurutnya, pemilu yang dilakukan secara serentak tidak harus dilaksanakan bersamaan pada hari dan waktu yang sama. Opsi lainnya, bisa dipisah antara pemilu pusat dan daerah.

Effendi menyayangkan, jeda waktu itu tak dimaksimalkan mengatur teknis pemilu di lapangan. Para elite politik justru terkuras energinya pada perdebatan untuk menangkal hoaks.

"Sayangnya kita tidak memiliki waktu yang lebih mencurahkan perhatian kita pada aspek teknis tersebut," kata dia.

Cek kesehatan tak serius

Dari situs Kementerian Kesehatan (Kemenkes) disebutkan hingga Kamis (16/5), petugas KPPS yang sakit mencapai 11.239 orang dan meninggal 527 orang. Jumlah tersebut merupakan hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per 15 Mei 2019.

Kemenkes sendiri sudah melakukan investigasi penyebab kematian petugas pemilu di 14 provinsi. Dari hasil investigasi itu diketahui jumlah korban meninggal di Jakarta sebanyak 18 orang, Jawa Barat 93 orang, Jawa Tengah 44 orang, Jawa Timur 60 orang, Banten 16 orang, Bengkulu 7 orang, Kepulauan Riau 3 orang, Bali 2 orang, Kalimantan Tengah 3 orang, Kalimantan Timur 6 orang, Sulawesi Tenggara 1 orang, Kalimantan Selatan 8 orang, Sulawesi Utara 2 orang, dan Gorontalo tidak ada.

Kemenkes menyimpulkan, kematian petugas pemilu itu disebabkan 13 jenis penyakit, yaitu infarct myocard, gagal jantung, koma hepatikum, strok, respiratory failuer, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multiorgan. Satu orang mengalami kecelakaan. Kebanyakan usia korban yang wafat antara 50 hingga 59 tahun.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih membenarkan bahwa kelelahan bukan merupakan faktor utama penyebab kematian. Melainkan hanya pemicu.

“Kelelahan adalah faktor yang men-trigger maupun memperberat penyakit tertentu. Dan penyakit itulah yang menyebabkan kematian,” tutur Daeng dalam diskusi “Membedah Persoalan sebab Kematian Mendadak Petugas Pemilu dari Perspektif Keilmuan” di Gedung Sekretariat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Sementara itu, Presiden Direktur Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Arif Rahman mengatakan, pencegahan semestinya dimulai dari proses rekrutmen.

“Evaluasi dari mulai rekrutmen. Sebab, informasi keterangan sehat baru dimintakan H-3. Artinya, sangat sulit bagi kawan-kawan petugas KPPS yang memiliki aktivitas lain. Misalnya, aktivitas sebagai pekerja atau pegawai,” kata Arief kepada Alinea.id di kantornya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).

Menurutnya, banyak calon petugas KPPS yang tak sempat meluangkan waktu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebagaimana medical check up. Akibatnya, banyak calon petugas KPPS melengkapi prosedur kesehatan dengan pemeriksaan di puskesmas.

“Padahal, kita tahu sendiri fasilitas puskesmas memang terbatas. Mungkin, hanya ditanya-tanya, diperiksa kesehatan fisiknya. Ditanya pula keluhan penyakit sebelumnya atau yang sedang dideritanya. Jika tidak ada semua, dianggap normal, dianggap sehat,” kata Arif.

Pendiri dan pembina MER-C Joserizal Jurnalis berkomentar pedas perkara banyaknya petugas KPPS yang wafat. Menurut Jose, kematian lebih dari 500 petugas KPPS merupakan bentuk pembiaran pemerintah dan KPU.

Alasannya, petugas KPPS tak diberikan asuransi kesehatan. Selain itu, dalam proses perekrutan, pemeriksaan kesehatan kurang dianggap sebagai syarat mutlak.

Lebih lanjut, Jose menuturkan, banyaknya kematian petugas KPPS dalam pemilu serentak sudah bisa dikategorikan sebagai kondisi non-natural disaster.

Seperti halnya bencana alam, dalam bencana nonalam juga dibutuhkan kesiapsiagaan, seperti mitigasi dan rehabilitasi pascabencana. Namun, sayangnya proses tersebut tak ada dalam pelaksanaan pemilu kemarin.

Seharusnya, kata Jose, begitu ada informasi jatuh korban dari call center yang dibentuk atau siapapun, maka yang meresponsnya adalah tim ahli untuk melakukan penilaian terhadap penyakit yang diderita. Selain itu, katanya, harus ada investigasi penyebab sakit, agar tercapai respons tepat diagnosis dan tindakan yang akurat.

Penyelidikan kematian

Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kemenkes Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko menegaskan, Kemenkes menggunakan mekanisme autopsi verbal untuk menyelidiki penyebab kematian ratusan petugas KPPS. Autopsi verbal adalah penyelidikan penyebab kematian dengan menghimpun informasi dari lingkaran terdekat korban, terkait tanda-tanda kematiannya.

"Meski sudah berlalu, proses autopsi verbal masih berlangsung karena mendata di setiap TPS itu bukan hal mudah," kata Hesty dalam diskusi “Membedah Persoalan sebab Kematian Mendadak Petugas Pemilu dari Perspektif Keilmuan” di Gedung Sekretariat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Menurut Hesty, mayoritas petugas KPPS yang meninggal dunia berada di luar rumah sakit, atau pada tengah malam saat menjalani perawatan di kediaman masing-masing. Hasil temuan autopsi verbal menyatakan, korban berusia 50 tahun ke atas mencakup 29% dari total petugas KPPS yang meninggal dunia.

Di sisi lain, Joserizal Jurnalis bersikukuh menggunakan autopsi verbal dan autopsi klinis untuk menyelidiki kematian petugas KPPS. Proses autopsi klinis memerlukan sampel dari jenazah petugas KPPS. Untuk usaha ini, diperlukan surat pengantar visum dari kepolisian dengan persetujuan keluarga.

Menurut Jose, jika menggunakan autopsi verbal saja, sangat mudah dipatahkan ahli hukum. Oleh karena itu, ia juga menggunakan autopsi klinis dan menjaga betul proses pengambilan sampelnya.

“Kita serius, tapi perlu waktu, yang paling sulit adalah mencari korban yang mau diautopsi. Kita berharap autopsi dilakukan pada mayat yang baru meninggal karena hasilnya lebih representatif. Kendalanya, memang banyak anggapan dan kepercayaan untuk tidak menganggu mayat yang sudah dikuburkan,” kata Jose.

Ia menjelaskan, cara kerja pembuktiannya dengan mencari cause of death (COD). Autopsi klinis dilakukan dengan mengambil sampel darah, muntah, kuku, rambut, kulit, urin, dan feses.

“Semua yang berhubungan dengan ekskresi di badan, tempat deposit yang bisa diperkirakan sesuatu tersimpan di sana,” kata Jose.

Ia menegaskan, MER-C telah membentuk tim mitigasi kesehatan bencana pemilu 2019. Tim tersebut terdiri dari dokter dengan berbagai keahlian, seperti dokter spesialis penyakit dalam, kardiologi, rehabilitasi medik, kedokteran kerja, neurologi, forensik, dan psikologi.

Bukan hanya MER-C, menurut Daeng M Faqih, IDI juga akan mengadakan penelitian terkait kematian petugas KPPS.

“Kita hanya melakukan penelitian, tadi kita bedakan penelitian dan investigasi. Kalau investigasi itu urusannya lembaga negara berwenang. Kalau penelitian, kita bisa melakukannya sebagai lembaga profesi. Nantinya, akan kami publikasi dan jadikan rekomendasi (untuk pemilu berikutnya),” kata Daeng.

Desakan investigasi

Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI), yang juga terdaftar sebagai pemantau pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak pemerintah untuk membuka misteri kematian petugas pemilu. Hingga 16 Mei 2019, APDI mencatat, ada 606 petugas pemilu yang meninggal dunia. Sebanyak 10.997 orang sakit.

Atas kejadian ini, Ketua Umum APDI Wa Ode Nur Intan mendesak pemerintah membentuk tim investigasi untuk membongkar penyebab kematian para petugas pemilu itu.

"Kami mendesak pemerintah bentuk tim investigasi khusus yang transpran, agar penyebab kematian diketahui secara terang, bukan menjadi misteri dan beban demokrasi," kata Nur Intan saat berbicara dalam diskusi bertajuk “Mendesak Investigasi Wafatnya Ratusan Petugas Pemilu 2019” di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Sebelumnya, pemerintah sudah menegaskan tak akan membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki penyebab kematian petugas KPPS. Alasannya, kematian yang menimpa para petugas pemilu itu karena memiliki riwayat penyakit.

Bagi Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN), tragedi kematian petugas KPPS bukan perkara sederhana. Penasihat LPKAN Wibisono menyebut kejadian ini sebagai tragedi kemanusiaan.

"LKPAN berpendapat, KPU melakukan pelanggaran HAM berat karena sudah lalai," kata Wibisono dalam diskusi yang sama.

Oleh karena itu, Wibisono berharap, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menginisiasi pembentukan tim gabungan pencari fakta. Posisi Komnas HAM, kata Wibisono, sebagai instrumen publik untuk memperoleh keadilan seharusnya berani bersikap.

Wibisono pun mengancam akan membawa kasus kematian anggota KPPS ke lembaga peradilan internasional bila desakannya tak digubris.

"Kalau ini juga diabaikan KPU dan Bawaslu, kami akan lapor ke International Court of Justice (ICJ), International of Human Right Commission, dan ke International Commission of Jurists," ucap Wibisono.

Evaluasi

Daeng M Faqih menyarankan untuk mengevaluasi langkah antisipasi pelaksanaan pemilu serentak. Ia sangat menyayangkan prosedur pemeriksaan kesehatan yang belum memenuhi standar.

“Pada pelaksanan pemilu serentak kemarin pemeriksaan kesehatan memang sudah ada. Tetapi persyaratan pemeriksaan kesehatan kurang rapi. Bahkan ada yang menyerahkan, dan ada pula yang tidak,” ujar Daeng.

Akan tetapi, Daeng maklum soal beban biaya pemeriksaan kesehatan. Terutama bila harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap.

“Bisa jadi, pemeriksaan kesehatan yang lengkap dipatok harga di atas Rp500.000, padahal gaji KPPS selama beberapa hari hanya Rp500.000,” kata Daeng.

Ia meragukan pemerintah dan penyelenggara pemilu bisa menanggung semua biaya itu. Alasannya, beban biaya akan makin membengkak. Daeng berharap, ke depan pemangku kewenangan pemilu bisa memikirkan pula kondisi kesehatan petugas KPPS, dan mempertimbangkan beban kerjanya.

“Perlu dipikirkan ke depannya sistem kerja dalam pemilu serentak. Misalnya, apa itu harus selesai tanpa jeda? Apa perlu dimodifikasi? Tapi hal demikian bukan ranah ahli medis, melainkan ahli politik. Ahli medis hanya akan memberi rekomendasi,” tutur Daeng.

Saran untuk mengubah sistem pelaksanaan pemilu pun datang dari politisi. Salah satunya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga. Menurutnya, kematian para petugas KPPS perlu dijadikan momen memperbaiki sistem pemilu.

Salah satu alternatifnya, kata Eriko, bisa dengan memisahkan kembali antara pemilu pusat, yang meliputi pilpres, pemilihan anggota DPR, dan DPD, serta pemilu daerah, yang meliputi pemilihan bupati dan gubernur, dan anggota DPRD.

"Tentu kita harus mengevaluasi pemilu serentak ini, sebab memakan waktu rumit. Perlu dikaji, apakah pemilu serentak atau dipisah lagi," kata Eriko saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Terkait waktu, Eriko pun mengatakan perlu dievaluasi kembali. Ia membandingkan dengan pemilu di India.

"Di India saja pemilu membutuhkan waktu lebih dari satu minggu. Di kita, hanya satu hari. Bukankah itu luar biasa? Kita prihatin soal itu," tutur dia.

Sementara di Indonesia, waktu pelaksanaan pemilu hanya berjalan sehari semalam. Ia menyarankan untuk menyederhanakan waktu dan mengurangi beban kerja berlebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memang penghitungan suara harus diselesaikan di hari pelaksanaan tersebut.

Lalu, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 waktu penghitungan suara diperpanjang hingga pukul 12.00, sehari setelahnya. Konsekuensinya, penyelenggara pemilu harus menyelesaikan beban kerja menghitung lima surat suara hingga pukul 12.00 di hari setelahnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta sependapat dengan perubahan radikal menyangkut teknis pemilu. Ia menilai, dampak yang muncul setelah pemilu karena KPU tak menguasai pelaksanaan teknis lapangan.

Menurutnya, semestinya KPU punya kemampuan untuk melihat “ancaman”. Bila tata kelola pemilu dilakukan dengan baik, kata Kaka, dampak yang terjadi tak akan separah sekarang.

"Masalah itu kan kaitannya administrasi pemilu. Tata kelola dan manajemen masuk ke sana. Manajemen pemilu secara universal nilai pengelolaan oleh KPU sangat buruk karena manajemen risiko yang sangat lemah," kata Kaka saat dihubungi, Jumat (17/5).

Selain adanya tinjauan yuridis, Kaka melihat, perbaikan manajemen pemilu paling mendesak untuk dibenahi. Terutama perencanaan yang ketat, dengan mempertimbangkan litigasi yang baik. Artinya, perbaikan pada tataran teknis, seperti membuat perencanaan dan pelaksanaan yang terukur.

Evaluasi lainnya, sebut Kaka, memperkuat sistem rekrutmen dan bimbingan teknis terhadap para penyelenggara pemilu. Jika pelatihan teknis sudah dilakukan dengan baik, sebenarnya risiko dapat diminimalisir.