Cara Orde Baru menghukum para “penghina” daripada Soeharto

Musikus Virgiawan Listanto alias Iwan Fals harus berurusan dengan Komando Resor Militer (Korem) 031 Pekanbaru, Riau, sehabis manggung di Gedung Olahraga Pekanbaru pada April 1984. Dua lagu yang dibawakannya, yakni “Demokrasi Nasi” dan “Mbak Tini” menjadi penyebabnya.

“Lagu ini sudah sering dibawakan dan tak ada masalah. Tapi aparat keamanan di Pekanbaru menilai sangat meresahkan. Apalagi lagi ‘Mbak Tini’,” tulis Pusat Data dan Analisa TEMPO dalam Musik dan Suara Hati Iwan Fals (2019).

Lagu “Mbak Tini” dianggap menghina Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Iwan sempat diintrogasi selama 12 hari. Ia dibebaskan, usai aparat tak menemukan bukti lagu itu mengganggu stabilitas nasional.

Intimidasi dan pencekalan

Sejak awal Soeharto menjadi presiden pada 1967, stabilitas nasional memang menjadi salah satu kata kunci. Soeharto sadar, ia perlu suasana politik yang stabil untuk menjalankan program pemerintahannya, melaksanakan agenda politiknya, serta yang paling penting, mengamankan kekuasaannya.

Menurut Fathur Rokhman dan Surahmat dalam Politik Bahasa Penguasa (2016), Soeharto mendorong kampanye “stabilitas” secara masif dan repetitif.

Konsep stabilitas yang dikampanyekan Soeharto, kata Fathur dan Surahmat, sangat ambigu. Istilah tersebut menjadi topeng, pembenaran, atau alat legitimasi membungkam lawan politiknya.

“Stablitas menjadi konsep yang berulang kali dikemukakan, direproduksi, hingga menjadi wacana nasional,” ujar Fathur dan Surahmat.

Intimidasi, pencekalan, dan bui adalah cara rezim Orde Baru menghukum para penghina Soeharto, yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Pencekalan pernah dialami beberapa tokoh, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso. Mereka merupakan dua dari 50 tokoh terkemuka yang menandatangani surat keprihatinan Petisi 50 pada 5 Mei 1980.

Petisi tersebut berisi protes tentang Soeharto yang menganggap dirinya pengejawantahan Pancasila, kritik terhadap Soeharto dianggap kritik pula terhadap Pancasila, serta Soeharto menggunakan Pancasila untuk alat mengancam musuh-musuh politiknya. Surat itu kemudian diajukan ke DPR dan berakibat panjang.

Soeharto menganggap, kelompok Petisi 50 adalah oposisi pemerintah. Dalam buku autobiografinya Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989), ia mengaku gembira ada oposisi terhadap dirinya. Tapi, dengan syarat.

“Ia adalah oposisi yang loyal,” kata Soeharto.

Masalahnya, dalam praktik di negara mana pun di dunia ini, tak ada oposisi yang loyal terhadap pemerintah. Dalam bukunya, Soeharto menyatakan terang-terangan tak menyukai cara kelompok Petisi 50 mengkritiknya. Di kepalanya, bila berbeda pendapat, harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat di DPR. Tapi, ada syarat pula.

“Dengan kontrol pemerintah,” ujarnya.

Ia menganggap, para tokoh Petisi 50 berusaha menjatuhkannya dari kekuasaan dan tak tahu apa-apa soal Pancasila. Imbasnya, Hoegeng yang setelah pensiun dari kepolisian memimpin grup musik The Hawaiian Seniors, dicekal Orde Baru.

“Hoegeng hanya main gitar hawaiian saja di televisi dilarang karena ikut kirim surat keprihatinan bersama kelompok Petisi 50,” tulis Wimanjaya Keeper Liotohe dalam 20 Bodoh Besar Soeharto (1998).

Ali Sadikin bahkan mengalami pencekalan sosial dan politik. Dalam buku Pers Bertanya Bang Ali Menjawab (1995), ia mengisahkan segala pencekalan itu.

Ia mengaku, kedutaan asing mencoret nama anggota Petisi 50 yang biasa diundang mereka. Sewaktu akan bertolak ke Belanda dan mengurus paspor pada 1985 untuk menemani istrinya Nani Arnasih yang tengah sakit, ia dinasihati Kepala Imigrasi Jakarta Pusat bahwa selama di luar negeri, tak boleh berpolitik. Ia juga diwajibkan melapor ke kedutaan besar.

“Saya juga diminta tidak lebih dari dua bulan berada di luar negeri,” kata Ali.

Ia tak diizinkan berceramah di kampus-kampus ternama, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia dilarang pula tampil dalam pembukaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang diadakan setiap tahun.

“Padahal, saya yang mendirikan PRJ,” tuturnya.

Orang yang diperintahkan untuk “mengendalikan” para tokoh Petisi 50, termasuk Ali, adalah Sudomo. Pada 1988-1993, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan. Dalam sebuah wawancara kepada pers pada awal 1990-an, Sudomo mengakui sendiri pencekalan itu.

“Cekal tanggung jawab saya. Kalau Ali mau menuntut ke pengadilan, silakan. Saya akan hadapi,” ujar Sudomo, seperti dikutip dari buku Pers Bertanya Bang Ali Menjawab.

Ancaman penjara

Ketika masa Orde Baru, sebuah undang-undang warisan rezim Demokrasi Terpimpin Sukarno masih dipakai, yakni Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

“Pembikinnya jarang menggunakan PNPS Subversi, tapi penggunaannya justru dilakukan di zaman Orde Baru,” tulis profesor kajian Indonesia pada Universitas Monash, Australia, Ariel Heryanto dalam artikel “Undang-Undang tentang Subversi”, terbit di Kompas, 17 Februari 1996.

UU Subversi akhirnya dijadikan sebagai alat untuk membungkam lawan politik rezim Orde Baru. Ariel menyebut, UU itu merajalela, tak hanya mengena ke pejabat tinggi era pemerintahan Sukarno, tapi juga petani perdesaan dan intelektual muda yang masih berkuliah.

Menurut Ariel, ada nyaris 500 narapidana subversi pada 1989. Dua kategori yang biasa digunakan pihak keamanan, yaitu ekstrem kiri dan ekstrem kanan.

“Sejumlah narapidana subversi lain dikategorikan pemberontak dan gerakan separatis yang tak berdasarkan agama. Sisanya datang dari kasus-kasus ekonomi atau yang kurang jelas datanya,” tulis Ariel.

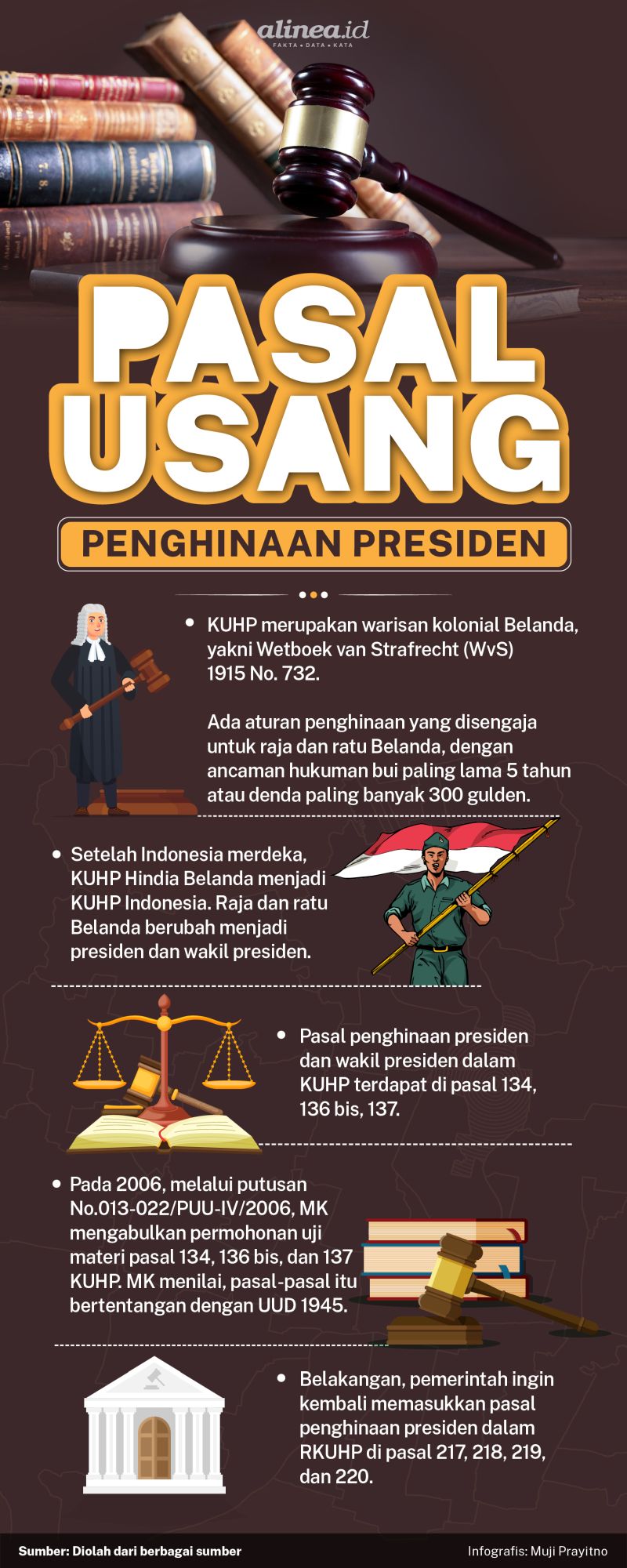

Di samping itu, ada tiga pasal dalam KUHP yang digunakan sebagai alat untuk mengancam penghina presiden di zaman Orde Baru, yakni pasal 134, 136 bis, dan 137.

Pasal 134 berbunyi, penghinaan terhadap presiden atau wapres diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Pasal 316 bis menyatakan, pengertian penghinaan dalam pasal 134 mencakup perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika yang dilakukan di luar kehadiran yang dihina, dengan tingkah laku, lisan, atau tulisan di muka umum bertentangan dengan kehendaknya dan karena itu merasa tersinggung.

Sementara pasal 137 berbunyi, orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum berisi penghinaan terhadap presiden atau wapres, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.

Sri Bintang Pamungkas merupakan salah seorang tokoh yang dipenjara karena tuduhan menghina Soeharto. Menurut Sri Bintang dalam bukunya, Ganti Rezim Ganti Sistim: Pergulatan Menguasai Nusantara (2014), awalnya ia dituduh memimpin unjuk rasa terhadap Soeharto dan rombongannya sewaktu mereka berkunjung ke Jerman pada April 1995.

Padahal, ia berada di sana untuk memberikan ceramah di Hannover dan Berlin. Tuduhan kemudian dialihkan.

“Kali ini aku dituduh menghina Soeharto dalam sebuah temu wicara dengan para mahasiswa Indonesia, PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin. Aku dituduh menghina Soeharto dengan menyebutnya sebagai diktator,” kata Sri Bintang.

Ia diadili dan dijatuhi hukuman 34 bulan penjara. Kejadian ini berulang ketika ia mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada 1997. Sri Bintang dijebloskan ke penjara lantaran dianggap melakukan tindakan subversif.

Barangkali nasib Wimanjaya lebih beruntung ketimbang Sri Bintang yang dipenjara. Padahal, aksi mantan guru dan wartawan ini tak kalah nekat.

Pada 1993, ia menerbitkan buku berjudul Primadosa: Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soeharto. Tebal buku ini lebih dari 400 halaman, terdiri dari tiga jilid. Ia berhasil menjual 200 kopi buku itu.

“Buku itu dicari-cari orang dan beredar diam-diam dari satu ke lain tangan,” tulis TEMPO edisi 5 Februari 1994.

Konten buku itu dianggap menghina Soeharto. Soeharto sempat menyinggung buku itu ketika berdialog santai di peternakan Tri S Tapos, Bogor di depan sekitar 100 perwira Angkatan Laut.

“Isinya menggugat pemerintah yang ada sekarang, menggugat saya bahwa yang menciptakan G30S/PKI itu saya. Mereka memutarbalikkan di situ,” kata Soeharto diiringi tawa, seperti dikutip dari TEMPO.

Buntutnya, Wimanjaya diperiksa aparat Kejaksaan Agung. Kejaksaan juga segera melarang peredaran buku tersebut. Pada April 1994, Wimanjaya ditangkap aparat. Ia diintrogasi atas tudingan menghina presiden dan diancam penjara 7 tahun 4 bulan. Meski begitu, walau sempat ditahan beberapa waktu, ia dilepas tanpa alasan yang jelas.

Pasal penghinaan presiden pun menyasar ke mahasiswa. Hal itu terjadi pada empat orang mahasiswa Universitas Jayabaya, yakni Berny M. Tamara, Muslim Sri Utomo, Irzal Q, dan Susatyo Hendro Tjanjono. Mereka menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada medio 1977.

Mengutip TEMPO edisi 11 Juni 1977, ketika mengadakan kegiatan Pekan Orientasi Mahasiswa (Posmo) pada 1976 mereka dianggap menghina presiden dan ibu negara. Saat itu, Ketua Dewan Mahasiswa Jayabaya, Harif Harahap meminta kepada Berny dan kawan-kawannya membuat konsep kritik terhadap pemerintah dan DPR.

Mereka mengangkat dugaan korupsi di Pertamina yang tengah hangat. Lalu, mereka menggunting kata-kata di koran dan majalah, disusun sedemikian rupa, sehingga dapat ditafsirkan menghina presiden dan istrinya.

Kertas guntingan tadi lantas difotokopi dan malah beredar keluar kampus. Karena dianggap tindakan itu memalukan, jaksa meminta hakim menghukum dua tahun penjara buat mereka—yang tampil di meja hijau tanpa seorang pengacara.

“Di akhir persidangan, hakim memutuskan seluruh terdakwa dihukum masing-masing satu tahun penjara, potong tahanan. Mereka bebas karena masa tahanan sudah lebih dari setahun,” tulis TEMPO.

Setelah Soeharto lengser pada 1998, pasal penghinaan presiden masih dipakai. Menurut TEMPO edisi 16 Mei 2005, Pasal 134 KUHP yang kerap digunakan pada masa Orde Baru memuat sanksi yang jelas. Namun, batasan soal perbuatan menghina tersebut tak jelas.

“Karena tak jelas, penafsirannya terserah pada alat negara,” tulis TEMPO.

Pada 6 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 membatalkan pasal penghinaan presiden dan wapres dalam KUHP. MK menilai, pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir.

Belakangan, pasal penghinaan presiden ingin dihidupkan kembali dan termasuk dalam RKUHP. Aturan itu terdapat dalam pasal 218 dan 219. Bunyi pasal ini senapas dengan pasal 134 dan 137 yang sudah dibatalkan MK.

Pasal 218 berbunyi, seseorang bisa dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV jika menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wapres di muka umum.

Sedangkan pasal 219 berbunyi, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wapres dengan maksud agar isinya diketaui umum, dipidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV.

Seandainya pasal 219 sudah disahkan, bukan tak mungkin, aktivis mahasiswa BEM Universitas Indonesia (UI) yang beberapa lalu sempat membuat ramai lantaran mengunggah foto presiden memakai mahkota bertuliskan “The King of Lips Service” di media sosial, menjadi korbannya.