Partai politik saling sindir jelang Pemilu 1955

“Jika Masyumi menang, Lapangan Banteng ini akan diubah jadi Lapangan Onta.”

Seorang juru kampanye Partai Komunis Indonesia (PKI) melontarkan pernyataan keras itu pada September 1955 di Lapangan Banteng, Jakarta, seperti dikisahkan budayawan Alwi Shahab kepada majalah Tempo edisi 13 Agustus 2007.

Saat itu, jelang Pemilihan Umum (Pemilu) pertama, suasana politik memang riuh. Saling sindir menjadi makanan sehari-hari para politikus partai politik yang bertarung di Pemilu 1955.

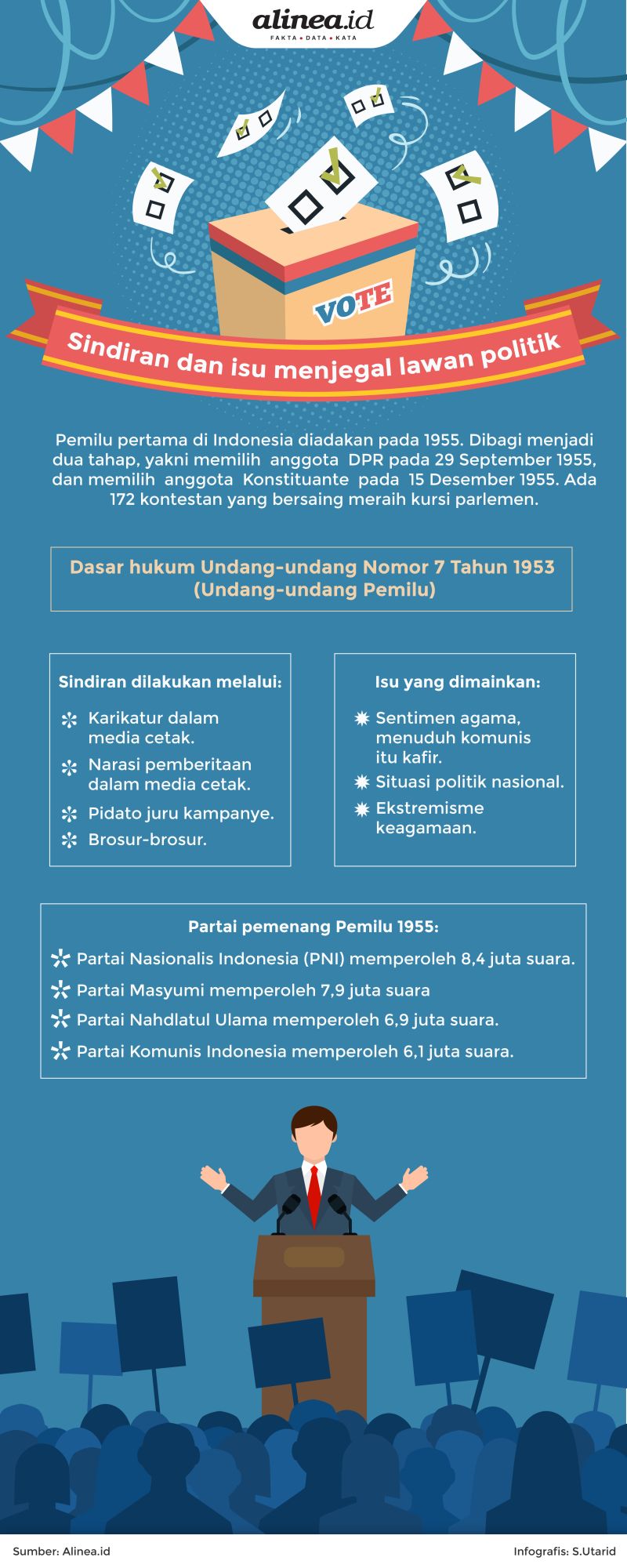

Ada 172 kontestan yang bersaing meraih kursi parlemen. Pemilu ini sendiri dibagi menjadi dua tahap, yakni memilih anggota DPR pada 29 September 1955, dan memilih anggota Konstituante pada 15 Desember 1955.

Selain PKI dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sejumlah parpol yang memilik basis massa besar ikut ambil bagian dalam persaingan, antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Magister Sejarah Universitas Indonesia Faishal Hilmy Maulida mengatakan, pada 4 April 1953 disahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 (Undang-undang Pemilu). Mulai saat itu, genderang perang saling sindir pun berawal.

“Situasi semakin menjadi ketika tanda gambar partai disahkan pada 31 Mei 1954,” kata Faishal, yang menulis tesis Perwakilan Politik dan Gejolak Politik Pasca Pemilu Pertama 1955-1960, ketika dihubungi, Rabu (13/11).

Perang karikatur

Sejumlah media yang terbit pada 1950-an terlihat sangat jelas mendukung parpol tertentu. Misalnya saja, Suluh Indonesia berafiliasi dengan PNI, Abadi berafiliasi dengan Partai Masyumi, Pedoman berafiliasi dengan PSI, dan Harian Rakjat berafiliasi dengan PKI.

Media massa juga jadi kendaraan parpol-parpol besar untuk mempengaruhi publik. Karya-karya karikatur dikreasi untuk menjatuhkan lawan politik.

Faishal mencontohkan, dalam majalah Hikmah edisi 26 Juni 1954 memuat karikatur seekor banteng dengan kepala bertuliskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala itu ditunggangi seorang berkaus PKI, yang tengah memotong kepala banteng menggunakan palu dan arit.

Karikatur lainnya bisa dengan mudah dilihat dalam koran-koran yang terafiliasi parpol-parpol besar. Karikatur-karikatur ini biasanya dimuat di halaman pertama, sebagai bagian dari berita utama terbitan koran.

Harian Rakjat yang berafiliasi dengan PKI sangat gencar menyerang politikus dari Masyumi, yang memang menjadi musuh ideologisnya dalam Pemilu 1955.

Karikatur di Harian Rakjat edisi 3 Agustus 1955 menyindir masa peralihan kabinet. Di karikatur tersebut, ada sosok Jusuf Wibisono yang berpeci logo bulan-bintang Masyumi menyikut seorang pria, yang dijasnya ada tulisan “NU”, dan menendang seorang pria berpakaian motif bintang-bintang bertulis “PSI”.

“Masyumi yang perlu kelerengnya,” kata karakter Jusuf Wibisono di karikatur itu. Seorang pria lain berlari menuju kursi-kursi yang digantung. Di bagian belakang jas pria itu tertulis “PIR Hazairin”.

“Konteksnya dimaksudkan keserakahan Masyumi dalam merebut jabatan perdana menteri, usai ditinggal Kabinet Ali. Sikut-sikutan antara rekan terdekatnya PSI dan NU juga. Inti propagandanya untuk menjatuhkan Masyumi dihadapan PSI, PIR (Persatuan Indonesia Raya) Hazairin, dan NU,” kata Faishal.

Kontestan Pemilihan Umum tahun 1955. Terdiri dari partai politik, organisasi massa, dan perseorangan. (commons.wikimedia.org).

Abadi, koran yang berafiliasi dengan Masyumi tak kalah galak menyerang PKI dengan karikatur. Dalam terbitan 22 Januari 1955, Abadi memuat karikatur dengan judul “Nasib berpoligami.” Di karikatur itu ada seorang pria yang bingung, di tengah dua orang perempuan, satu berhijab satu tidak.

Yang tak berhijab, dengan wajah ketus dan sembari menunjuk ke arah wajah pria, mengenakan baju bertulis “PKI” di bagian bawahnya. Dia mengatakan, “Awas kalau diturunkan!”

Sedangkan perempuan yang berhijab, di bagian bawah bajunya ada tulisan “NU”. Dia menunjuk lambang palu-arit yang terpampang di atas pria itu. Di bawah lambang itu terdapat tulisan “PKI dan orang tak berpartai.”

Pria tersebut adalah Ali Sastroamidjojo, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Menurut Faishal, karikatur tersebut menyiratkan, polemik palu-arit dan orang tak berpartai. Menurutnya, Kabinet Ali dalam tekanan PKI dan NU.

Karikatur berisi kritik terhadap “PKI dan orang tak berpartai” terus “digoreng” Masyumi. Dalam edisi 27 Januari 1955, Abadi memuat karikatur seseorang yang kaget melihat orang yang dibungkus, menyerupai pocong, hanya terlihat kaki dan ujung tangannya. Di kain pembungkus itu, terdapat lambang palu-arit, dan tulisan “PKI dan orang tak berpartai.”

Di bawah karikatur tersebut tertulis “tafsiran Aidid: walaupun keterangan ‘orang tak berpartai’ dihapus, tapi ‘isinya’ tetap seperti bermula.”

Kontroversi “PKI dan orang-orang tak berpartai” muncul setelah Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) mensahkan tanda gambar parpol-parpol peserta Pemilu pada 1954. Menurut Samsuri dalam Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal, Masyumi mengajukan protes kepada PPI, terkait pengesahan tanda gambar PKI.

“Pertama, dianggap bertentangan dengan UU Pemilu. Kedua, dengan pengesahan PPI, seolah-olah orang-orang yang tidak berpartai hendak digolongkan secara de facto ke dalam lingkungan PKI dengan cara manipulasi,” tulis Samsuri dalam bukunya, Politik Islam Anti Komunis.

Alasan ketiga, menurut Samsuri, PKI akan menggunakan kesempatan itu dan mengabarkan kepada rakyat, terutama di desa-desa, kalau tanda palu arit sudah disahkan untuk PKI dan orang-orang yang tak berpartai. Keempat, melihat pasal 41 ayat (1) UU No.7/1953, harus dibedakan yang mengajukan tanda gambar adalah partai, organisasi, atau calon perseorangan.

Narasi sindiran lainnya

Sindiran bukan hanya mewujud melalui karikatur. Narasi-narasi yang dibangun redaksi koran pun cukup bikin lawan politik panas kuping.

Harian Rakjat edisi 3 Agustus 1955 menulis artikel pendek tentang rapat Masyumi di Desa Sirau, Purbalingga, Jawa Tengah dengan judul “Keanggautaan Party Masjumi semakin Tipis.”

Rapat akbar yang digelar pada 24 Juli 1955 di sebuah masjid itu dipersiapkan sangat meriah dan besar-besaran. Gapura dibuat di jalan-jalan besar menuju Kroya dan Kebumen.

“Namun, dengan persiapan itu, pengunjung tak lebih dari 200 orang, termasuk anak-anak dari madrasah dekat masjid. Pengunjung harus membayar tiket Rp1,” tulis redaksi Harian Rakjat, 3 Agustus 1955.

Harian Rakjat 1 September 1955 menyerang Sjafruddin Prawiranegara, politikus Masyumi. Ilustrasi wajah Sjafruddin terpampang di sana.

Politikus Masyumi Jusuf Wibisono menyikut politikus dari partai politik lain untuk mengambil alih kedudukan di kabinet. (Harian Rakjat, 3 Agustus 1955).

Narasi propaganda dibangun dengan mengungkit pernyataan Sjafruddin di Abadi edisi 16 November 1953. Di dalam Abadi edisi 16 November 1953, seperti yang dikutip Harian Rakjat, Sjafruddin mengatakan, adanya siang dan malam, kaya dan miskin, itu adalah keadaan alam menurut takdir.

“Sehingga memilih Masyumi akan berarti bahwa sekali saudara miskin, selama-lamanya saudara miskin. Itu sudah menurut takdir,” tulis Harian Rakjat, 1 September 1955.

Koran yang terafiliasi dengan partai lain tak kalah garang. Suluh Indonesia yang terafiliasi dengan PNI dalam edisi 1 Desember 1955 memprotes Masyumi lantaran mencatut nama Presiden Sukarno di lambang mereka, yang terpampang di pohon-pohon Kota Gombong, Jawa Tengah. Suluh Indonesia memuat foto seorang petugas tengah memperhatikan lambang Masyumi di sebuah pohon.

Keterangan fotonya, “Untuk menghadapi pemilihan anggota Konstituante yang akan datang kembali Masyumi mempergunakan nama Presiden yang dulu-dulu sering diejeknya untuk kepentingan mereka.” Dalam konteks ini, Masyumi dituding mencatut nama Sukarno, sebagai tokoh yang kerap menjadi bulan-bulanan politikus mereka.

Politik identitas

Segala cara dilakukan dalam memenangkan pertarungan Pemilu 1955. Politik identitas dimainkan pula. Pertarungan ini tentu saja paling kentara bila menyinggung dua partai beda ideologi: PKI dan Masyumi.

Menurut Samsuri, seorang tokoh Masyumi Muhammad Isa Anshary mengatakan, komunis sebagai kafir dalam sebuah kampanyenya, jelang pencoblosan pada September 1955.

“Bahkan, mendorong agar orang komunis tak dikuburkan secara Islam,” tulis Samsuri.

Dalam lingkaran partai Islam, tak melulu Masyumi dibela. Bahkan, terkadang mereka berseberangan dengan politikus dari partai Islam lainnya.

Misalnya saja, keikutsertaan NU dalam Kabinet Ali yang didukung PKI, mendapatkan kecaman pedas dari Masyumi. Menurut Remy Madinier dalam Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral, di mata pimpinan Masyumi, ada anggota NU yang sampai hati mencetuskan kemungkinan bekerja sama dengan kaum komunis.

Tudingan tersebut malah dibalas sejumlah politikus NU. Pada 24 Oktober 1954, menurut Madinier, Ketua Fraksi NU di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) A.S. Bachmid mengatakan, mengenai peranan PKI dalam Kabinet Ali terlalu dibesar-besarkan.

Karikatur berjudul "Nasib berpoligami" yang menyindir soal keberpihakan Kabinet Ali Sastroamidjojo kepada PKI dan NU. (Abadi, 22 Januari 1955).

“Bila PKI mendukung pemerintah, itu adalah haknya yang paling asasi,” tulis Madinier dalam Partai Masjumi.

Bukan itu saja. Kaum tradisionalis NU pun menyatakan, Masyumi tak menjunjung nilai-nilai Ahlu Sunnah wal-jamaah. Mereka berpandangan, Masyumi tak menghormati kedudukan ulama dan mencela sikapnya yang memperbolehkan cara berpakaian ala Barat dikenakan saat salat.

Untuk meraih dukungan dari publik, Masyumi pelan-pelan menghapus citra ekstremis agama, yang kerap menjadi sasaran tembak pada pesaingnya. Menurut Madinier, Masyumi memang dituding mengancam integritas negara, karena mengusung tuntutan-tuntutan islamis radikal, terutama sejak pidato Presiden Sukarno di Amuntai, Kalimantan Selatan, pada 1953.

Masyumi berupaya menampilkan wajah toleransi. Isyarat mendirikan negara Islam dikesampingkan dalam terbitan-terbitan media yang berafiliasi dengan mereka.

Madinier menulis, gesekan fisik bahkan tak terhindarkan antarkedua partai. Yang paling mengemuka, kejadian di Malang pada 28 April 1954. Saat itu, PKI tengah mengadakan rapat, lalu partisan Masyumi mendatangi rapat itu.

Ada dua versi menyoal peristiwa itu, yakni versi Abadi dan versi D.N. Aidit. Menurut Abadi, seperti dikutip dari buku Partai Masjumi, DN Aidit yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretarus I PKI naik ke podium dan menjelaskan pidatonya: PKI antikapitalis dan antiimperialis, menyanggah tuduhan yang menyatakan dirinya antiagama, dan menegaskan bila Masyumi merusak agama.

“Memilih Masyumi sama dengan mendoakan agar seluruh dunia masuk neraka. Masuk Masyumi itu haram, sedangkan masuk PKI itu halal,” tulis Madinier dalam bukunya, mengutip Abadi.

Akibat pernyataan Aidit yang kontroversial tersebut, hadirin mengamuk. Lantas, Ketua Masyumi cabang Surabaya Hasan Aidid menenangkan massa.

Tak lama, Aidit kembali ke podium dan meminta maaf. “Saya hanya ingin mengatakan bahwa PKI tidak antiagama,” kata Aidit, dikutip Madinier dalam bukunya.

Hadirin kembali marah-marah. Lantas, tindakan lebih jauh terjadi. Mereka menurunkan paksa foto Marx, Engels, Aidit, dan lambang palu arit. Polisi lalu mengawal para pemimpin PKI meninggalkan tempat itu.

“Versi PKI berbeda. Dalam pernyataannya pada 30 Mei 1954, Aidit mengaku menjadi korban percobaan pembunuhan pada rapat pertemuan partai, ‘yang pertama kali terjadi di dalam kehidupan politik Indonesia’. Dia menuduh kelompok provokator yang dipimpin Hasan Aidid dari Masyumi cabang Surabaya,” tulis Madinier.

Pada 22 April 1955, Abadi menurunkan berita soal peristiwa 27 Maret 1955. Saat itu, menurut Abadi, sekelompok pandu Islam di sebuah desa di Tuban, Jawa Timur, berpapasan dengan seorang bocah penjual es. Bocah itu memberikan secarik sobekan Alquran berstempel PKI, dan bertuliskan “Masyumi seperti asu.”

Sejarah mencatat, partai-partai besar yang menyetir sejumlah koran nasional memang keluar sebagai empat besar pemenang Pemilu 1955. PNI memperoleh suara 8,4 juta, Masyumi 7,9 juta, NU meraih 6,9 juta, dan PKI mendapat 6,1 juta.

Jika semua sindiran itu dilakukan saat ini, barangkali akan terkena masalah hukum dan dianggap kampanye hitam. Namun, di pemilu 1955 hal-hal seperti itu lumrah. Bahkan, menyerang pribadi dan partai terang-terangan di media cetak resmi.